ひらがな「ぬ」が廃止されるってホント?デマの真相とは!?

💡 ひらがな「ぬ」は廃止されない

💡 フェイクニュースはインターネットやSNSで拡散しやすい

💡 フェイクニュースを見抜くには、情報源を確認することが重要

それでは、最初の章に入ります。

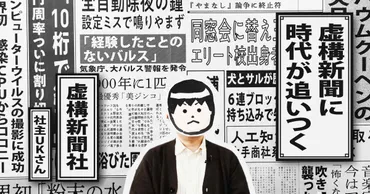

デマの起源:虚報タイムスの記事

虚報タイムスというサイトが、あたかも真実であるかのようにデマ情報を流しているんですね。

公開日:2023/12/01

✅ 「ひらがな「ぬ」が廃止される」という情報はデマであり、虚報新聞というサイトから生まれたフェイクニュースである。

✅ この虚報新聞は架空のニュースを掲載することで知られており、記事は「国語政策会議」の「使用率低下」を理由とした「ぬ」廃止という内容で、会議や人物は全て架空である。

✅ フェイクニュースに騙されないために、肩書きに惑わされず、多角的な情報収集を行い、情報源の偏りや「秘密の情報」には批判的な目を向けることが重要である。

さらに読む ⇒架空の会議や人物をでっち上げて、信憑性を高めているというところが恐ろしいですね。

2016年3月29日、フェイクニュース専門サイト『虚報タイムス』が「ひらがなの『ぬ』が廃止になる」という記事を掲載しました。記事では、国語政策会議が『ぬ』の使用率低下を理由に廃止を決めたと主張し、具体的な数字や理由を挙げることで信憑性を演出していました。しかし、実際には国語政策会議は架空のものであり、記事の内容はすべて虚構です。

えー、まじ!?「ぬ」消えるの?やばない?

まじか、知らんかったー。最近、あんまり「ぬ」使わんのかも。

あら、そうなんですか。でも、昔は「ぬ」ってよく使ってたわね。

デマの拡散:インターネットとSNS

インターネットやSNSでの情報の拡散は、本当に速いですね。

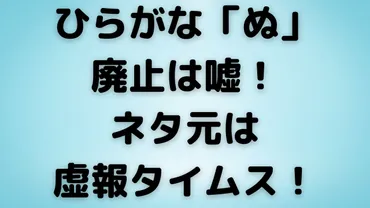

✅ フェイクニュースを信じて拡散する人は約35.5%存在し、特に10代はSNSでの接触機会が多いため、拡散率が高い。しかし、年齢はフェイクニュースを見抜く力にあまり関係ない。

✅ フェイクニュースを拡散しやすい傾向としては、自己評価が高い人、政治的に極端な人、メールマガジンやメッセージアプリの利用時間が長い人などが挙げられる。逆に、ネット歴が長い人、情報リテラシーが高い人はフェイクニュースを拡散しにくい傾向がある。

✅ 情報真偽の判断スキルを向上させるためには、情報の免疫力をつけ、様々な情報源を確認すること、発信元や作成時期を意識すること、データの加工が恣意的かどうか考えること、感情的な判断を避けることなどが重要である。また、家族や友人からの情報でも、拡散する際は真偽を慎重に確認することが重要である。

さらに読む ⇒年齢やネット歴が、フェイクニュースを見抜く力に関係しているとは驚きです。

このデマは、2016年にインターネット上で広まり、2023年11月に再びSNSで話題となりました。SNSでは、真偽を確かめることなく情報が拡散されることが多く、誤解や混乱を招く可能性があるため注意が必要です。

SNSって怖いなー、ほんまに。めっちゃ拡散されちゃうやん。

まじ?俺、SNSとか全然見ないから分からんかったわ。

あら、今の若い子は、SNSでいろんな情報を得てるのね。

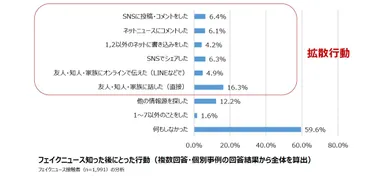

フェイクニュースに騙されないために:佐々木俊尚氏の指摘

佐々木俊尚氏の指摘は、非常に興味深いですね。

✅ 「渋滞学」は、利己的な行動ではなく、利他的な「思いやり」によって、より良い結果が得られることを示す学問であり、情報社会においても「思いやりのある情報発信」が重要であることを示唆している。

✅ インターネット上では、膨大な情報が溢れかえっており、すべてを把握することが難しい状況にある。また、自分に都合の良い情報ばかりに偏りがちで、情報リテラシーの高いユーザーは離れてしまい、「情報の渋滞」に繋がることがある。

✅ 「情報の渋滞」を防ぐためには、キュレーションやアルゴリズムによる情報整理も重要だが、ソーシャルメディアでの誹謗中傷や過激な情報発信といった「思いやりの欠如」によって、質の低い情報が循環し、情報リテラシーの高いユーザーが遠ざかり、情報全体の質が低下してしまうため、個々人の「思いやり」が重要である。

さらに読む ⇒情報社会において、「思いやりのある情報発信」が重要であるという点は、改めて認識すべきですね。

人はなぜフェイクニュースに騙されてしまうのでしょうか?佐々木俊尚氏は、その理由として5つのポイントを挙げています。1つ目は、「肩書」だけで正しい情報と決めつけてしまうことです。2つ目は、「1か所だけの情報」で物事を判断してしまうことです。3つ目は、「偏った情報」ばかり見てしまうことです。4つ目は、「公開されていない秘密の情報」を信じてしまうことです。5つ目は、「知り合いが勧めた情報」を鵜呑みにしてしまうことです。これらのポイントに注意することで、フェイクニュースに騙されることを防ぐことができます。

へー、そうなんだー。なんか難しい話やなー。

そうか、情報のリテラシーって大事なんだな。

あら、今の若い子は、情報に振り回されちゃってるのね。

虚構新聞:ユーモアと風刺の媒体

虚構新聞は、ユーモアと風刺で社会を風刺するメディアですね。

✅ 「虚構新聞」は、2004年の設立当初から、インターネットの普及によって大きく影響を受けてきました。特に、SNSの台頭は、記事の書き方や内容に変化をもたらしました。

✅ 従来は、紙媒体の新聞のように、記事の頭部分を読めば内容が理解できる構造でしたが、SNSでの拡散によって、見出し部分のみが切り取られて読まれることが多くなりました。そのため、見出しに架空の地名などを加えるなど、最初の段階で嘘だとわかるように工夫するようになりました。

✅ 東日本大震災を機に、嘘情報に惑わされやすい状況が生まれ、風刺的な内容よりも、楽しく読める記事を提供する意識が高まりました。また、近年では、政治風刺など、人を傷つけかねない笑いは敬遠され、より優しく、誰にとっても受け入れられる笑いの方が求められるようになっています。

さらに読む ⇒最近は、優しく誰にでも受け入れられる笑いが求められているんですね。

『虚構新聞』は、ユーモアや風刺を目的としたウェブサイトであり、掲載されている記事は架空の内容です。実際の新聞のように見えるため、一部の方は事実と勘違いしてしまう可能性がありますが、虚構新聞は風刺とパロディを楽しむ読者を対象としており、記事の虚構性を理解していることを前提としています。

虚構新聞って、ホンマに面白いよね!笑えるけど、考えさせられるとこもあるし。

虚構新聞って、なんかシュールで面白いよね。

あら、今の若い子は、ユーモアが分からんのかしら?

結論:デマの真相

今回の「ぬ」廃止の件は、虚報タイムスのフェイクニュースだったんですね。

✅ 「ひらがなの「ぬ」が廃止される」という噂は、虚報タイムスのフェイクニュースである。

✅ 2016年3月に虚報タイムスで掲載された記事が、2023年11月にSNSで拡散されたことが原因で再び話題になった。

✅ ひらがなの「ぬ」は廃止されず、今後も使用される。

さらに読む ⇒SNSでの拡散は、本当に恐ろしいですね。

「ひらがなの『ぬ』が廃止になる」という情報はデマであり、実際には廃止されることはありません。このデマは、『虚報タイムス』の記事がもとになっています。

まじかー!「ぬ」なくなるんちゃうかと思ってたわ。よかったー。

あ、そうなんだ。知らんかったわ。

あら、そうなんですか。でも、世の中、嘘ばっかりよね。

本日は、ひらがな「ぬ」に関するデマ情報についてお話しました。

💡 ひらがな「ぬ」は廃止されていない

💡 フェイクニュースは、インターネットやSNSで拡散されやすい

💡 情報源を確認し、批判的に考えることが重要