日本の苗字、実は怖い?調べてはいけない苗字って本当にあるの?「調べてはいけない」苗字の真実とは!?

💡 日本の苗字には、歴史や文化、社会構造が反映されている

💡 「調べてはいけない」苗字は、タブーとされる理由がある

💡 苗字を通して、日本の社会や文化を深く理解できる

それでは、第一章、日本の苗字の歴史から紐解いていきましょう。

苗字が語る日本の歴史と社会

戸籍は、私たち自身のルーツをたどるための大切な資料ですね。

✅ 戸籍は、その人の出自や身分を証明する重要な資料であり、先祖が武士か庶民かを判断する情報を含んでいます。

✅ 戸籍からわかる情報は、氏名、生年月日、住所、親族関係、職業などです。特に、名字や職業は、その人が武士階級に属していた可能性を示唆する手がかりとなります。

✅ 戸籍読取は、専門知識や経験が必要な作業であり、戸籍の読み方や解釈、当時の社会背景に関する理解が必要です。

さらに読む ⇒なるほど、戸籍から先祖の職業や身分がわかるのは興味深いですね。

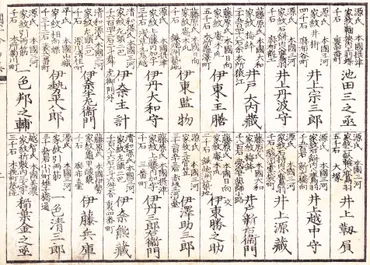

日本の苗字は、単なる氏名ではなく、その人の身分や社会的地位を反映する歴史的なシンボルです。江戸時代には、武士階級は苗字を持ち、その家の地位と権力を示していましたが、農民や商人は苗字を持たないことが一般的でした。明治維新以降、庶民も苗字を持つようになり、現代社会では苗字は個人のアイデンティティを形成する重要な要素となっています。家柄のいい苗字として、源、藤原、徳川、豊臣などが挙げられます。これらの苗字を持つ家は、かつて権力者や貴族として、社会に大きな影響力を持ち、その家系は現代でも特別な存在として認識されています。摂家や清華家といった特別な家系は、その歴史と伝統によって、他の家系とは異なる地位と役割を担ってきました。日本の苗字は、その歴史や文化を深く理解する上で重要な要素です。苗字を通して、日本の社会構造や身分制度、そして現代社会における個人のアイデンティティについて学ぶことができます。

へぇ~、そんなん知らんかったわ!うち、どんな家柄なんやろ?

そうやね、自分のルーツを知るって大事なことやけん。

あら、昔は名字もなかったんか?面白いわね。

「調べてはいけない」苗字の謎と都市伝説

「調べてはいけない」苗字、確かに怖いイメージがありますね。

✅ この記事は「調べてはいけない苗字」にまつわる日本古来の秘話から紐解かれる家系固有の物語と、それにまつわる文化的意味を探求しています。

✅ 「調べてはいけない苗字」は、その苗字が持つ歴史的背景、伝説、特定の家系にまつわる忌まわしい事件など、様々な理由からタブー視されています。

✅ 記事では、神話や伝説の登場人物、特定の事件や場所との関連、社会的/文化的なタブーとされる苗字、現代における都市伝説としての広がりなど、様々な角度から「調べてはいけない苗字」について解説しています。

さらに読む ⇒実際に、不吉な体験をしたという話もあるんですね。

日本で「調べてはいけない」と言われる苗字は、その由来や響き、漢字の意味から不吉なイメージを持たれてきました。これらの苗字は、都市伝説や噂によって、持ち主が不幸な体験を繰り返す、または不吉な出来事が起こると信じられてきました。「大赤見」という苗字は、北海道や石川県などに分布する珍しい苗字で、持ち主が不吉な体験を繰り返すという噂があります。芸人「ナナフシギ大赤見さん」の体験談では、実際に起きたとされる怪異現象が詳しく語られています。「響きが怖い苗字」には、「大波加(おはか)」「目倉(めくら)」「円間(えんま)」などがあります。これらの苗字は、一般的な言葉と音が似ていることから、不吉なイメージを持たれがちです。「漢字が怖い苗字」には、「血」「死」「獄」などの漢字が含まれる苗字があります。これらの漢字は、死や不幸を連想させることから、不吉なイメージを持たれがちです。しかし、実際にその名前を持つすべての人が不幸になるわけではありません。これらの苗字に関する噂や都市伝説は、人々の不安や恐怖心を反映しているのかもしれません。大切なのは、偏見や差別を助長することなく、これらの苗字に対する理解を深めることです。

怖い話、大好きやねん!もっと教えて!

なぁ、マジ!?怖すぎやろ。

あら、世の中には不思議なことがいっぱいあるのね。

日本の苗字の歴史と変遷

江戸時代の人名は、現代とは大きく違っていたんですね。

公開日:2021/05/12

✅ 江戸時代の人名は、現代の氏名と大きく異なり、人生の節目で改名したり、身分や環境によって名前が変わったりすることが一般的であった。

✅ 江戸時代の人名は、現代のような氏と名の二つの要素ではなく、「名前」という一つの要素で構成されていた。

✅ 現代の氏名という形が生まれたのは、明治時代の「王政復古」によるものであり、そこには、人名の変化を巡る様々なドラマがあった。

さらに読む ⇒明治維新によって、現代のような氏名制度が確立されたんですね。

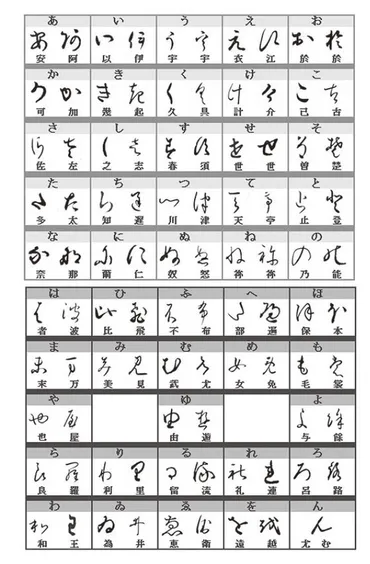

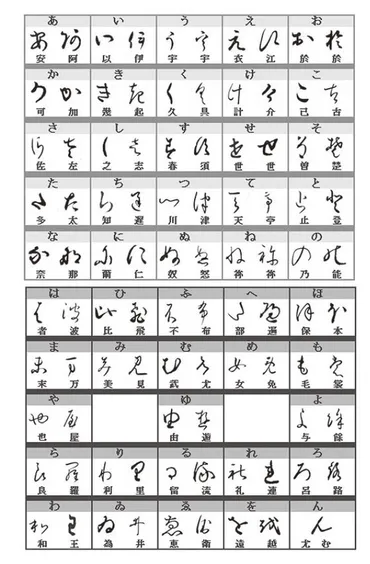

日本の苗字は、その起源を古代の「氏」や「姓」にまで遡ることができます。平安時代後期には、「家名」としての苗字が誕生し、武士階級を中心に広まりました。江戸時代には、武士階級は苗字を持ち、その家の地位と権力を示していました。しかし、農民や商人は苗字を持たないことが一般的でした。明治維新以降、庶民も苗字を持つようになり、苗字は個人のアイデンティティを形成する重要な要素となりました。現代社会では、苗字は個人の出自やルーツを示すだけでなく、社会的な位置づけや所属意識を反映する役割も担っています。日本の苗字は、その歴史的な変遷を通して、社会構造や身分制度の変化を反映してきました。苗字を通して、日本の歴史と文化を深く理解することができます。

え、昔は名前変わったりするん?めんどくさいなぁ。

確かに、名前って大事よね。

あら、昔の人の名前って面白いわね。

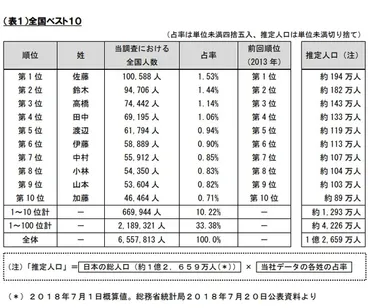

日本の苗字ランキングと分布

日本の苗字ランキング、興味深いですね。

公開日:2018/08/09

✅ 明治安田生命保険が実施した全国同姓調査の結果、佐藤姓が全国1位となり、上位10位は前回調査と変わらず、鈴木、高橋が続きました。

✅ 地域別では東日本は鈴木姓、西日本は田中姓が1位となり、全国順位とは異なる結果となりました。

✅ 都道府県別にみると、中国・四国地方や九州・沖縄地方では上位に全国順位50位以下の姓がランクインし、地域独特の姓が上位に多く見られました。

さらに読む ⇒地域によって多い苗字が違うのは、興味深いですね。

日本で最も多い苗字は、「佐藤」「鈴木」「高橋」です。これらの苗字が人口が多い理由は、それぞれの苗字の由来や歴史的な背景にあります。例えば、「佐藤」は、かつて農耕に従事していた人々に多く見られた苗字です。「鈴木」は、木工や竹細工など、木に関する仕事に従事していた人々に多く見られた苗字です。「高橋」は、橋の近くに居住していた人々に多く見られた苗字です。日本の苗字は、その分布や由来によって、地域の特徴や歴史を反映しています。苗字を通して、日本の社会構造や文化を深く理解することができます。

へぇ~、佐藤さんってめっちゃ多いんや!

なるほどね、地域によって苗字の分布も違うんやな。

あら、佐藤さんって昔は農家が多かったのかしら?

「調べてはいけない」苗字ランキングが示すもの

「調べてはいけない」苗字ランキング、興味深いですね。

✅ 「怖そうな名字ランキング」では、鬼頭、百目鬼、恐神が上位にランクインしました。

✅ ランキングは、2018年7月19日にgooランキングが行ったアンケート調査に基づいています。

✅ 上位には、鬼、墓前、血脇など、怖いイメージを持つ言葉を含む名字がランクインしています。

さらに読む ⇒ランキング上位には、確かに怖いイメージを持つ苗字が多いですね。

「調べてはいけない」と言われる不吉な苗字ランキングは、日本の苗字文化における興味深い側面を浮き彫りにしています。ランキング上位には、その由来や響きから不吉なイメージを持たれている苗字が並んでいます。これらの苗字は、人々の不安や恐怖心を反映しているのかもしれません。しかし、これらの苗字を持つすべての人が不幸になるわけではありません。大切なのは、偏見や差別を助長することなく、これらの苗字に対する理解を深めることです。日本の苗字は、その歴史や文化を深く理解する上で重要な要素です。苗字を通して、日本の社会構造や身分制度、そして現代社会における個人のアイデンティティについて学ぶことができます。

まじ!?そんなランキングあんの?怖い!

確かに、響きが怖い名前もあるよね。

あら、怖い名前って、何か意味があるのかしら?

本日の記事は以上となります。苗字を通して、日本の歴史や文化を深く理解できたのではないでしょうか。

💡 日本の苗字には、歴史や文化が反映されている

💡 「調べてはいけない」苗字は、その由来や響きから不吉なイメージを持たれている

💡 苗字を通して、日本の社会や文化を深く理解できる