遺言書って本当に必要なの?遺言書作成の基礎知識とは!?

💡 遺言書は、自分の意思を明確に伝えることができる重要な書類です。

💡 遺言書の種類には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

💡 遺言書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

それでは、遺言書作成について詳しく解説していきます。

遺言書の基礎知識

遺言書は、自分の意思を明確に伝えるために非常に重要な書類ですね。

公開日:2024/07/03

✅ この記事は、自筆証書遺言と秘密証書遺言を作成する際に必要な情報を提供しています。

✅ 主な内容は、遺言書の書き方、ポイント、そしてケース別の文例集です。

✅ さらに、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の様式ルールについても詳しく説明しています。

さらに読む ⇒相続プラス|相続のお悩み解決ポータルサイト出典/画像元: https://souzokuplus.com/columns/yuigon/1766/遺言書の作成には、法律的な知識が必要になりますね。

遺言書は、相続方法を指定し、法定相続分とは異なる割合で遺産を相続人に分け与えたり、特定の遺産を特定の人へ受け継がせたりすることができます。

遺言書によってできることを具体的に挙げると、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈、寄付、遺産分割の禁止、認知、相続人の廃除、保険金受取人の変更、遺言執行者の指定などがあります。

遺言は、遺言者が亡くなった時から効力が発生し、有効期限はありません。

しかし、遺言書が無効になるケースも多く、遺言には法律で定められた厳格な要式があるため、自己判断で作成すると要式を満たさず無効になるリスクが高まります。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があり、公正証書遺言は公証人が作成するため、要式違反で無効になるリスクはほとんどありません。

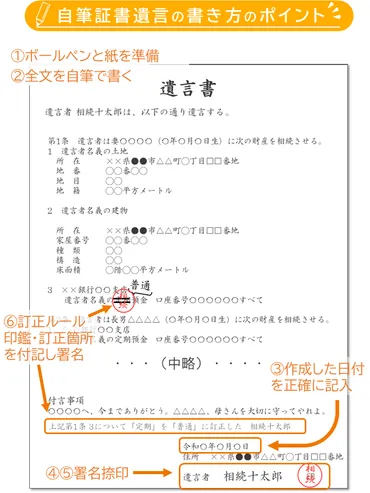

自筆証書遺言では、全文を自筆で書き、日付と氏名を記載する必要があります。

また、証人による署名も必要です。

遺言書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、遺言書が有効に作成できるようサポートしてもらえます。

遺言書って、なんか縁起が悪い気がするけど、必要なら作っとかんといかんよね。

遺言書の種類と選び方

遺言書の選び方は、本当に難しいですね。

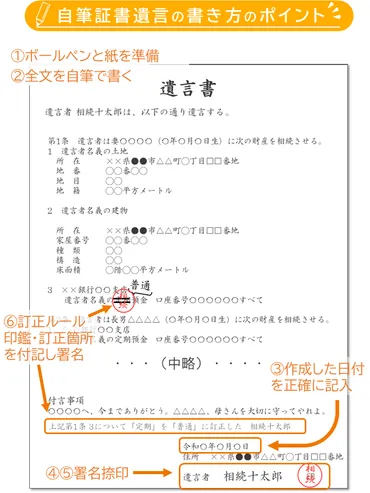

✅ 遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれの特徴やメリット・デメリットがあります。

✅ 自筆証書遺言は、遺言者が自ら遺言書の内容を書き、作成する遺言書で、手軽に作成できますが、無効になりやすい、紛失のリスクがあるなどのデメリットもあります。

✅ 公正証書遺言は、公証役場にて作成する遺言書で、法的効力が強く、紛失や偽造のリスクが低いですが、手続きが複雑で費用がかかるというデメリットがあります。

さらに読む ⇒遺産相続対策や手続きをサポートするポータルサイト|相続会議出典/画像元: https://souzoku.asahi.com/article/14374066遺言書の種類によって、メリットとデメリットがあるんですね。

遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれメリットとデメリットがあります。

自筆証書遺言は、遺言者が自分で遺言書を書き、作成が手軽で費用がかからないというメリットがありますが、無効になりやすい、紛失するリスクがある、発見されないリスクがあるなどのデメリットがあります。

公正証書遺言は、公証役場で作成するため、法的効力が高く、無効になりにくいというメリットがありますが、費用がかかるというデメリットがあります。

遺言書を作成する際は、それぞれのメリットとデメリットを比較検討し、自分に合った遺言書を選びましょう。

若い頃から遺言書について考えておくと、老後の安心感が増すわよ。

遺言書における生命保険の扱い方

生命保険の扱い方は、遺言書作成において重要なポイントですね。

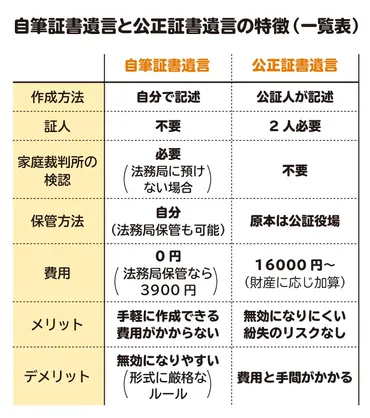

✅ 平成22年4月1日以降に締結された生命保険契約では、遺言によって保険金受取人を変更できるようになりました。

✅ 遺言による変更は、遺言が効力を生じた後に相続人が保険会社に通知しなければ、保険会社に対して対抗できません。

✅ 保険法施行前に締結された保険契約については、遺言による保険金受取人の変更が認められるか否かは、各生命保険契約の定めによるため、保険会社に確認が必要です。

さらに読む ⇒ 遺言書作成・相続手続きは 藤崎信義行政書士事務所出典/画像元: https://fujisaki-gyousei.com/staff/%E9%81%BA%E8%A8%80%E3%81%AB%E3%82%88%E3%81%A3%E3%81%A6%E7%94%9F%E5%91%BD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E9%87%91%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%8F%96%E4%BA%BA%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%81%EF%BC%9F/保険金受取人の変更は、遺言書で指定できるんですね。

生命保険の受取人は、遺言書に記載しなくても保険契約で指定された通りに保険金を受け取れます。

そのため、遺言書に生命保険について触れることは通常ありません。

しかし、遺言書に記載すべき場合もあるため、検討してみました。

まず、保険契約上の地位、権利、義務について説明します。

保険契約者は保険会社に対して、保険金受取人の変更、保険料の減額請求権、保険契約の解除権、保険料積立金の払戻し請求権などの権利を持ちます。

一方、保険料支払い義務、告知義務、死亡通知義務などの義務を負います。

保険金受取人は、死亡保険金を受け取る権利、介入権などの権利を持ち、被保険者死亡を知った時の通知義務などの義務を負います。

遺言書には、保険契約上の地位、権利のいずれか、または両方を記載できます。

例えば、年金方式の保険であれば、受取人に保険契約上の地位を承継させた方が良いでしょう。

保険金受取人が承継すべき権利と義務を個別に検討し、権利のみを承継させる場合は「保険契約上の権利」、権利と義務を両方承継させる場合は「保険契約上の地位」と指定します。

ただし、保険金を遺言で指定すると、保険金受取人に知られてしまう可能性があります。

保険金受取人とその他の相続人が一致する場合は、「その他の財産は全て〇〇に相続させる」という条項に「保険契約上の地位」を含めることも検討できます。

保険金って、遺言書で決めることができるんや。知らんかったわ。

複雑な相続における遺言書の活用例

複雑な相続のケースでは、遺言書が有効活用できますね。

公開日:2016/02/04

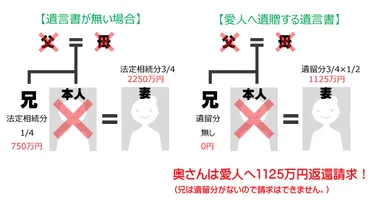

✅ この記事は、配偶者や子供など「遺留分」の権利を持つ相続人が、遺言によって全財産を愛人に遺贈された場合、遺留分を請求することができるのかについて解説しています。

✅ 具体的には、遺留分の計算方法、遺留分減殺請求の方法、そして遺留分減殺請求の注意点について詳しく解説しています。

✅ この記事は、遺言によって自分の権利が不当に侵害された場合、遺留分減殺請求という方法で自分の権利を取り戻せることを示し、遺留分の知識を持つことの重要性を強調しています。

さらに読む ⇒大阪相続あんしん相談センター出典/画像元: https://souzoku.yokozeki.net/iryubun/遺留分減殺請求は、自分の権利を守るために重要な制度ですね。

70代男性の相談者は、妻と娘の3人家族ですが、愛人と同居しており、愛人に全財産を遺贈したいと考えています。

愛人には相続権がないため、遺言書に愛人に財産を遺贈する旨を記載するか、愛人と生前贈与契約を結ぶことで財産を渡すことができます。

ただし、妻と娘は法定相続人であり、遺留分を請求する権利があります。

愛人に全財産を遺贈した場合、妻や娘は遺留分を主張し、実際に受け取れる金額が減る可能性があります。

愛人に財産を残す場合は、遺言書の内容や遺留分など、専門家への相談が必須です。

愛人に財産を残すって、ちょっと複雑な問題だね。

公正証書遺言の作成と相続手続き

公正証書遺言は、安全で確実な遺言書ですね。

✅ この記事は遺言書の作成に関わる様々な情報を提供しています。特に、遺言書の形式である「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いとそれぞれの特徴について詳しく解説しています。

✅ 遺言書を作成する際に重要なポイントとして、遺言者が自身の意思を明確に表現し、遺言書の内容が法的に有効になるよう注意する必要があることを強調しています。

✅ また、遺言書がない場合の相続手続きや、遺産分割協議における注意点についても触れられています。相続トラブルを防ぐため、遺言書の作成を検討する際には、専門家に相談することが重要であると締めくくられています。

さらに読む ⇒りそな銀行出典/画像元: https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/shoukei/column_0018.html公正証書遺言の作成は、専門家にお願いするのが安心ですね。

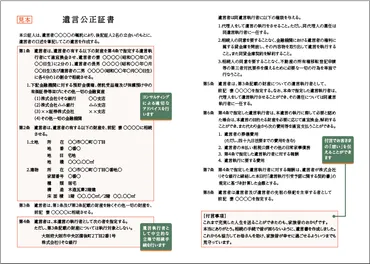

亡くなった方が生前に公正証書遺言を作成していた場合の相続手続きの流れ、また、公正証書遺言書があるかどうか不明な場合の探し方について解説します。

公正証書遺言は、公証人が作成し、原本を公証役場で保管してもらう遺言書です。

遺言書の内容について専門家の関与のもとで作成され、作成後は公証役場で保管されるため、遺言書の紛失、変造、隠蔽の恐れがありません。

そのため、公正証書遺言はあとから遺言の効力について争われたり、無効となったりする可能性は低いと言えます。

遺言者が死亡しても遺言書の存在は通知されません。

相続人は自ら遺言書を探す必要があります。

遺言書の探し方としては、遺品の中を探したり、相続人や周囲の人に確認したり、最寄りの公証役場に問い合わせたりする方法があります。

公正証書遺言があった場合の相続手続きの流れは、家庭裁判所の検認は不要で、相続手続を進め、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の指示に従う必要があります。

公正証書遺言が無効になる場合は、遺言者が作成した遺言書の内容が法律に反する場合や、遺言者が精神的に正常でない状態で作成された場合などがあります。

遺言に関するご相談は弁護士にお任せください。

遺言書はね、未来へのメッセージよ。

遺言書は、人生の大切な意思表示であり、家族や相続人への愛情を伝える大切な手段です。

💡 遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

💡 遺言書を作成する際には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

💡 遺言書は、相続トラブルを防ぐために有効な手段です。