エッセイは時代を映す鏡?『日本エッセイ小史』から読み解くエッセイの魅力エッセイの変遷とは!?

「エッセイとは何か?」その答えを探し求める、エッセイ愛好家必読の書!酒井順子氏が紐解く、千年を超えるエッセイの歴史と、時代を映す多様な姿。160作品以上のエッセイを分析し、現代のエッセイの面白さを新たな視点で発見!

💡 エッセイの歴史と現代におけるエッセイの潮流を分析

💡 高齢者エッセイにおける男女の差異について考察

💡 160冊を超えるエッセイ作品リストが掲載

それでは、本書『日本エッセイ小史』の解説に入っていきましょう。

エッセイの変遷と魅力

エッセイはどんなジャンルの変化を遂げてきた?

随筆からエッセイへ

本書は、エッセイというジャンルが持つ曖昧さとダイナミックな変遷を、豊富な事例を交えながら解説しています。

✅ 「日本エッセイ小史 人はなぜエッセイを書くのか」は、エッセイというジャンルの曖昧さと歴史をたどり、現代におけるエッセイの潮流を分析した本です。

✅ 本書は、エッセイの定義、歴史、現代におけるエッセイの変化、そして高齢者エッセイの男女における傾向などについて、様々な視点から考察しています。

✅ 特に興味深いのは、高齢者エッセイにおける男女の差異についての分析で、女性は老いを受け入れる姿を描写する傾向がある一方、男性は新しい生き方を提唱する傾向があるという指摘です。

さらに読む ⇒ エッセイ工房出典/画像元: https://essaykobo.com/reference/essayhistory/特に、高齢者エッセイにおける男女の差異についての分析は興味深いです。

本書は、酒井順子氏がエッセイというジャンルの歴史と変化を追いながら、その特徴や魅力を解き明かすエッセイ集です。

エッセイは明確な定義を持たず、小説や詩、評論など他の文芸ジャンルと混じり合いやすいことが指摘されています。

戦後における「随筆」から「エッセイ」への呼称の変化や、1980年代以降のエッセイブームなどを考察しています。

特に、人生80年時代と言われるようになった1980年代以降、高齢者エッセイが増加し、近年では、佐藤愛子、瀬戸内寂聴、曽野綾子さんなど、高齢の著者による作品が人気となっています。

本書は、多くのエッセイを分析し、エッセイの歴史と現代における変化を分かりやすく解説しています。

巻末には、本書で紹介された160冊を超えるエッセイ作品リストが掲載されており、エッセイ愛好家にとって貴重な情報源となります。

へぇ~、エッセイって色々あるんやね。

エッセイの歴史と転換期

エッセイは時代をどう映し出す鏡なのか?

雑草のように変化を記録する

エッセイの歴史と転換期については、どのように考察されているのでしょうか?。

✅ 「ヨーロッパ退屈日記」は、伊丹十三氏が1976年に発表したエッセイ集で、映画、服装、料理、音楽など様々なテーマについて、個性的かつ明確な批評を展開しています。

✅ 同書は、「ほんもの」の厳しさを教える作品として知られており、伊丹十三氏の鋭い観察眼とユーモアあふれる文章で、読者を魅了します。

✅ 本書を読むことで、ヨーロッパ文化に対する伊丹十三氏の独特な視点や、彼が考える「本物」について理解を深めることができます。

さらに読む ⇒本の話 ~読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア~出典/画像元: https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167131036伊丹十三氏の『ヨーロッパ退屈日記』は、まさに時代を象徴する作品ですね。

著者は、エッセイを文芸世界における雑草のような存在であり、時代を映し出す鏡のような役割を果たしていると説きます。

紀貫之の『土佐日記』や清少納言の『枕草子』から、現代のエッセイストまで、千年以上にわたる日本のエッセイの歴史を概観しながら、特に1965年の伊丹十三『ヨーロッパ退屈日記』と1980年前後の新しいエッセイの登場を重要な転換期として挙げています。

伊丹十三の登場は、エッセイを「何となくカッコいいもの」として若者にとって身近なものにしたと指摘し、1980年前後は椎名誠や林真理子などの新しいエッセイストが台頭し、コラムがサブカルチャー化した時代であったと述べています。

伊丹十三って、映画監督しか知らんかったわ。

エッセイにおける「つるむ」文化と曖昧性

エッセイ文化はどのように変化したのか?

孤立化が進んでいる。

エッセイにおける「つるむ」文化とは、どのようなものでしょうか?。

✅ エッセイは文芸の世界における雑草のような存在であり、時代を反映した多様な作品を生み出してきた。

✅ 1965年の伊丹十三『ヨーロッパ退屈日記』や1980年前後の椎名誠、林真理子らの登場により、エッセイは若者にとって「カッコいいもの」やサブカルチャーとしての側面を持つようになった。

✅ エッセイは曖昧で融通無碍なジャンルであり、明確な定義はないが、時代や個性を映し出す力を持つことから多くの人を惹きつける。

さらに読む ⇒好きな書評家、読ませる書評。ALL REVIEWS出典/画像元: https://allreviews.jp/review/6156エッセイは、時代や個性を映し出す力を持つ一方で、明確な定義がなく、その曖昧さが魅力だと感じます。

さらに著者は、エッセイにおける「つるむ」文化にも注目し、漱石一門や白樺派、阿佐ケ谷会など、過去の文壇における交友関係と、現代におけるエッセイの書き手の孤立化を対比させながら、エッセイの持つ曖昧さと多様性を浮き彫りにしています。

本書は、エッセイの定義や境界線を明確に示すものではなく、むしろその曖昧さを魅力として提示することで、読者にエッセイの世界への新たな視点を提供しています。

曖昧って、なんかよくわからんけど、面白いんかな?

酒井順子さんの視点によるエッセイ考察

エッセイの魅力は?酒井順子さんが紐解くエッセイの深淵

時代と共にある表現

酒井順子さんの視点から見たエッセイとは、どのようなものなのでしょうか?。

公開日:2023/01/24

✅ 「負け犬の遠吠え」が出版されて20年、著者の酒井順子さんは、当時「負け犬」と呼ばれていた女性たちの生き方が変化してきたことを振り返ります。

✅ 出版後、社会では「負け犬」という言葉が流行語となり、婚活や妊活という言葉も広がり、未婚・晩婚化が進む中で、様々な生き方が許容されるようになってきたと酒井さんは分析します。

✅ 酒井さんは自身のエッセイで、恋愛観、気質、ファッション、趣味などを通じて「負け犬」と呼ばれる女性たちの生き方や心理を深く掘り下げ、現代女性の生き方について考察しています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230124/dde/012/040/013000c『負け犬の遠吠え』は、当時多くの女性に共感を与えた作品でしたね。

酒井順子さんは、時代を象徴する約160作品のエッセイを分析しながら、エッセイがなぜ長く愛され続けているのかに迫ります。

ベストセラー『負け犬の遠吠え』など、幅広いテーマのエッセイで知られる酒井さんが、エッセイの歴史を独自の視点で紐解き、エッセイの今昔を考察しています。

本書は、エッセイとは何か、時代とエッセイ、女性とエッセイ、エッセイの未来という章立てで構成され、巻末には本書に登場するエッセイ作品のリストも掲載されています。

『負け犬の遠吠え』って、私も読んだことあるわ!

時代とエッセイの変遷

エッセイは時代と共にどのように変化してきたのか?

社会状況や流行を反映して変化

時代とエッセイの関係について、具体的にどのような例が挙げられていますか?。

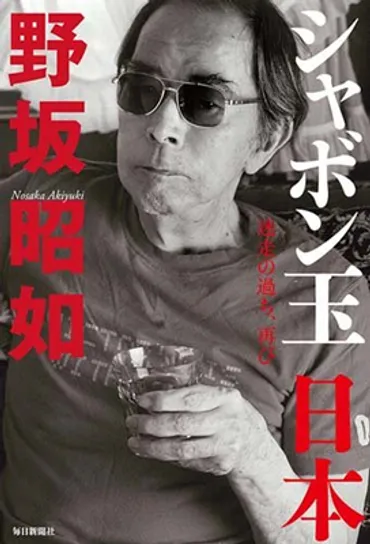

✅ この記事は、2015年12月9日に亡くなった作家・野坂昭如氏の訃報に触れ、彼の代表作である「火垂るの墓」や、戦後社会を描いた他の作品について解説しています。

✅ また、童話「マッチ売りの少女」に対する様々な解釈、特にネット上で広まっている「売春婦説」について詳細に説明しています。

✅ さらに、写真家・荒木経惟氏の連載「アラーキーの裸ノ顔」で、ビートたけしとの対談内容を紹介し、荒木氏が写真を通して表現したい「男の顔」について解説しています。

さらに読む ⇒ダ・ヴィンチWeb出典/画像元: https://ddnavi.com/person/6524/野坂昭如氏の作品群は、戦後社会の闇を鮮やかに描き出していますね。

酒井さんは、エッセイの歴史をたどりながら、各時代の社会状況や流行、エッセイストたちの意識などを分析し、エッセイが時代と共にどのように変化してきたかを明らかにしています。

特に興味深いのは、80年代半ばの「軽めでおしゃれなエッセイ」の流行に対する、野坂昭如の反論についての考察です。

酒井さんは、野坂が当時の若者中心の風潮を批判したと考えており、その論考は納得のいくものです。

本書では、コラムとエッセイの違い、エッセイと小説の違いなども解説され、エッセイについて深く理解することができます。

また、紀貫之からジェーン・スーまで、様々なエッセイストの作品が紹介されており、読者は本書を通じて、様々なエッセイに触れることができます。

野坂昭如って誰?

本書は、エッセイの歴史と現代における変化を、様々な視点から考察した興味深い内容でした。

💡 エッセイは時代を映す鏡であり、多様な文化、価値観を反映するジャンル

💡 エッセイの歴史と現代における変化、男女の差異、エッセイの読み解き方などを解説

💡 エッセイ愛好家にとって貴重な情報源となる160冊以上のエッセイ作品リストを掲載