日本酒の世界: 麹菌と伝統の技が織りなす奥深い味わい?日本酒造りの秘密とは!!!

💡 日本酒は、米と麹菌を原料とする発酵酒である。

💡 日本酒造りは、古くから続く伝統的な技術であり、現代でも進化を続けている。

💡 日本酒は、日本文化を代表する飲み物であり、世界中で愛飲されている。

それでは、日本酒造りの基本から、歴史、そして現代の日本酒について詳しく解説していきましょう。

日本酒造りの基礎:米と麹菌

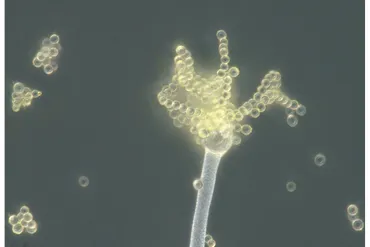

日本酒造りは、麹菌の働きによって米のデンプンを糖に分解し、酵母が糖をアルコールに変えることで、日本酒が造られます。

✅ 日本酒造りにおいて、麹菌は米のデンプンを糖に分解する役割を担う重要な要素であり、麹造りは日本酒の香味に大きな影響を与えます。

✅ 麹造りは、蒸米、引き込み、床もみの3つの工程に分けられ、それぞれの工程で温度や湿度を管理することで、麹菌の生育を調整します。

✅ 麹造りには、黄麹菌と白麹菌の2種類の麹菌が使われており、使用する麹菌によって日本酒の味や香りが変化します。

さらに読む ⇒ プロも愛読の日本酒メディア出典/画像元: https://sakestreet.com/ja/media/what-is-koji-mold麹菌の種類によって、日本酒の味わいが大きく変わるんですね。

日本酒のラベルには「米」と「米麹」が原材料として記載されていますが、米は糖を含んでおらず、麹菌の働きによってデンプンを糖に分解することで初めてアルコール発酵が可能になります。

麹は米に麹菌を繁殖させたもので、日本酒造りの重要な工程の一つです。

麹菌は米のデンプンを糖に分解するαアミラーゼやグルコアミラーゼといった糖化酵素と、タンパク質をアミノ酸に分解する酵素を含んでいます。

これらの酵素は日本酒の香味に影響を与えます。

麹造りは蒸きょう、引き込み、床もみ、仕舞仕事、出麹、枯らしといった工程から成り立っています。

蒸きょうは米を蒸す工程で、麹菌の活動に適した状態にするために、米の水分量を調整します。

引き込みは、蒸された米を麹室と呼ばれる温度・湿度が管理された部屋に運び込む工程です。

床もみは、麹菌を米にふりかけて混ぜ合わせる工程で、麹菌が米全体に満遍なく付着するように行います。

仕舞仕事は、床もみ後の米を積み上げて保温する工程です。

出麹は、麹菌が米のデンプンを糖に分解し始め、米が甘みを帯びてくる工程です。

枯らしは、麹菌の活動を停止させる工程で、日本酒の香味を調整する重要な工程です。

麹造りは日本酒造りにおいて非常に重要で繊細な工程であり、杜氏さん、蔵人さんの技術によって日本酒の香味が決まります。

へぇー、麹菌ってすごいんやな!日本酒の味が変わるって知らんかったわ!

麹造りの歴史と進化

麹菌の歴史は、日本酒の歴史そのものと言えるほど、深く、そして重要なものですよね。

✅ この記事は、日本の発酵文化において重要な役割を果たす麹菌「アスペルギルス・オリゼー」について、その歴史、特徴、そして現代における応用について解説しています。

✅ 具体的には、室町時代にはすでに純粋培養技術が確立され、全国に流通していたこと、毒素を生成するカビから突然変異によって毒素を生成しない優良なカビが選抜され、家畜化されてきたこと、そして現代では消化酵素、調味料、化粧品など、幅広い分野で活用されていることを説明しています。

✅ また、麹菌が2006年に日本の「国菌」に認定されたこと、そしてその潜在能力から日本が今後も発酵技術をリードしていくであろうという展望が述べられています。

さらに読む ⇒Discover Japan | 日本の魅力、再発見 ディスカバー・ジャパン出典/画像元: https://discoverjapan-web.com/article/65729麹菌が日本の「国菌」に認定されていることも驚きです。

日本酒造りに欠かせない米麹は、蒸した米に麹菌を繁殖させたもので、デンプンをブドウ糖に変える役割を担い、酵母がアルコールを生成するのを助けます。

麹にはタンパク質を分解する酵素も含まれており、アミノ酸を生成することで日本酒の複雑な味わいを生み出します。

麹造りの歴史は古く、中国大陸で稲芽にカビを繁殖させる技術が生まれ、日本へ伝わりました。

その後、米に生えたカビであるアスペルギルス・オリゼーが繁殖した「散麹」が主流となり、現在に至っています。

麹造りは、日本酒造りの重要な工程であり、種麹と呼ばれる麹菌の胞子を米に繁殖させて作られます。

室町時代には麹の専売権を持つ「麹座」が誕生し、酒蔵や寺院との間で争いが起こったこともあります。

現代では、種麹の純粋培養技術が確立され、安定した品質の日本酒を造るために重要な役割を担っています。

へー、麹菌ってすごいんやな!日本の国菌って知らんかったわ!

日本酒の歴史:古代から近代まで

灘五郷は、江戸時代から続く伝統的な酒造りの地域であり、日本の日本酒文化を象徴する場所の一つです。

公開日:2024/05/09

✅ 灘五郷は、兵庫県神戸市と西宮市の海岸寄りに位置する5つの地域からなり、日本一の酒造量を誇る地域です。江戸時代に発展し、伝統と風土を守りながら現代まで受け継がれてきました。

✅ 灘五郷の日本酒は、良質な米と水、優れた技術によって造られ、江戸時代に「下り酒」として江戸の人々に愛されました。また、樽で熟成させられた酒は、江戸の酒需要の8割を占めるほど人気でした。

✅ 灘五郷の酒造りの成功には、宮水と呼ばれる西宮の硬水、酒米の山田錦、丹波杜氏と呼ばれる酒造りの技術、寒造りなど、様々な要因が複合的に作用しています。近年では、阪神・淡路大震災からの復興、新たな取り組みとして酒蔵の再建や飲食店併設、日本酒文化の再興を目指した活動など、変化を続けながら発展を続けています。

さらに読む ⇒和酒で乾杯!sakekampai.com出典/画像元: https://sakekampai.com/nada-keyword/江戸時代には、灘五郷の日本酒が江戸の人々に愛され、日本の酒造りの発展に大きく貢献したんですね。

この情報は、日本の日本酒の歴史を、紀元前300年から1840年までの約2100年間にわたって、年代順にまとめたものです。

主な内容は、米の酒造りの始まり、酒造りの技術革新、銘酒の誕生、酒造規制の変遷、そして酒造りの盛衰などが含まれています。

紀元前300年頃には、米麹を使った米の酒造りが始まったと考えられています。

その後、魏志や播磨国風土記などの文献に登場する「倭国の酒」や「清酒」といった記述から、日本酒がすでに存在していたことがわかります。

飛鳥時代には、宮内省造酒司に「酒部」が設置され、日本酒造りが官営で行われるようになりました。

奈良時代には、さまざまな種類の日本酒が造られるようになり、酒造りの技術も進歩しました。

平安時代には、日本酒は貴族や寺院など、社会的に重要な役割を果たすようになりました。

鎌倉時代には、寺院での酒造りが盛んになり、酒造りの技術はさらに発展しました。

室町時代には、酒の品質が向上し、さまざまな銘酒が誕生しました。

また、酒造りの技術革新も進み、諸白酒や寒造りなどの新しい製法が開発されました。

江戸時代には、日本酒は庶民の生活に欠かせないものとなり、全国各地で酒造りが行われるようになりました。

特に、灘五郷は全国有数の酒造地として発展しました。

明治時代以降、日本酒は近代的な酒造りの技術を取り入れ、さらに発展を遂げました。

灘五郷って、すごいとこなんやなぁ!江戸時代から酒造りしてるって、歴史を感じるわ〜。

日本酒の現代と未来:世界に広がる伝統

日本酒は、世界中で愛飲されているだけでなく、その伝統的な酒造り技術も高く評価されています。

✅ 富山県で、母親の遺体を自宅に約半年放置した罪に問われた娘の裁判が行われました。

✅ 娘は、母親が病気で苦しむ様子を1人で看取り、うなり声を上げる母親を目の当たりにし、救急車を呼ぶことができませんでした。

✅ 裁判では、娘の精神状態や当時の状況が詳しく審理され、判決が注目されています。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1597332ユネスコ無形文化遺産登録は、日本の伝統的な酒造りを世界にアピールする素晴らしい機会ですね。

現代では、日本酒は世界中で愛飲され、新たな可能性を模索しています。

ユネスコは、日本酒や本格焼酎などの「伝統的酒造り」を無形文化遺産に登録するよう勧告しました。

これは、日本の伝統的な酒造技術が世界的に独自で高く評価されているためです。

日本の伝統的な酒造りは、米などの原料を発酵させて日本酒、本格焼酎、泡盛などを製造する技術で、麹菌を用いた発酵工程が特徴です。

日本酒の製造工程は、米の蒸らし、麹菌による糖化、酵母によるアルコール発酵の3段階に分かれており、特に2段階目の麹菌を用いた糖化において、杜氏の高度な技術が必要です。

酒造りは、個人、地域、国レベルで伝承され、神事や冠婚葬祭と密接に関係しています。

この伝統的な酒造りは、地域の人々の結束を固め、風習と強く結びついていることから、無形文化遺産として高く評価されました。

日本酒って、世界でも人気なんや!日本の文化ってすごいな!

伝統を守り、未来へつなぐ:日本酒の挑戦

日本酒は、伝統を守りながら、新たな挑戦を続けることで、未来へと繋がっていくのではないでしょうか。

✅ ユネスコ政府間委員会は、日本酒、本格焼酎、泡盛などの「伝統的酒造り」を無形文化遺産に登録することを決定しました。

✅ これは、杜氏や蔵人などの伝統的な酒造りの技術と知識を高く評価した結果と言えるでしょう。

✅ 今回の登録は、日本の伝統的な酒造りの文化を世界に広く知らしめる機会となり、さらなる発展に繋がるものと期待されています。

さらに読む ⇒47NEWS(よんななニュース)出典/画像元: https://www.47news.jp/11860004.html伝統的な酒造りの技術を次世代に継承していくことは、非常に重要な課題ですね。

しかし、近年、伝統的な酒造りの技術は衰退の危機に瀕しており、国内の出荷量は50年前の4分の1にまで落ち込み、杜氏も最盛期の5分の1にまで減少しています。

そのため、今回の無形文化遺産登録をきっかけに、国内の需要が増加したり、インバウンドや輸出が増加したりすることで、伝統的な酒造りの復興が期待されています。

日本酒の未来が楽しみやな!これからも美味しい日本酒をいっぱい飲みたいわ!

今回の記事では、日本酒の歴史や文化、そして現代の日本酒についてご紹介しました。

💡 日本酒は、米と麹菌を原料とする発酵酒であり、古くから日本人に愛されてきた伝統的な飲み物です。

💡 日本酒造りは、麹菌、酵母、そして杜氏などの技術によって成り立っており、その伝統的な技術は世界的に高く評価されています。

💡 現代では、日本酒は世界中で愛飲され、新たな可能性を模索しています。