古関裕而の音楽は福島を愛した証?福島ゆかりの作曲家とは!!!

💡 この記事では、古関裕而が作曲した楽曲とその背景について解説します。

💡 福島県と古関裕而の関係について、具体的なエピソードを紹介します。

💡 古関裕而の音楽が、現代にどのように受け継がれているのかを考察します。

それでは、最初の章に移ります。

福島を愛した作曲家

古関裕而は、福島県出身の作曲家であり、数々の名曲を世に送り出した人物です。

✅ 記事は古関裕而作曲の代表曲を紹介しており、各曲にまつわるエピソードや作曲の背景が解説されています。

✅ 具体的な楽曲として、「竹取物語」、「福島行進曲」と「福島夜曲」、「紺碧の空」、「福島成蹊中学校高等学校校歌」などが取り上げられ、それぞれの楽曲が生まれた経緯や関連人物との関係などが詳しく説明されています。

✅ 特に、「竹取物語」は古関裕而の謎めいた作品として、その存在や内容に関する情報が限られている点、また、「福島夜曲」は作曲のきっかけとなった竹久夢二との交流エピソードなど、各楽曲の背景や逸話が興味深い内容となっています。

さらに読む ⇒ ふくしま地域ポータルサイト「ももりんく」特集出典/画像元: https://www.i-fukushima.jp/tokushu/archive/2015/23163/福島県民の郷土愛が感じられる曲ばかりで、とても感動しました。

古関裕而氏は福島ゆかりの作曲家として、数々の名曲を生み出しました。

代表作には、福島県民の郷土愛や美しい景色を表現した「福島行進曲」「福島夜曲」「ふくしま小唄」などがあります。

特に「福島行進曲」は、福島県の象徴的な曲として、現在でも多くの人に親しまれています。

古関裕而の音楽は、福島県の歴史や文化を伝える重要な役割を果たし、これからも多くの人に愛され続けるでしょう。

まじで、めっちゃええ曲やん!なんか、懐かしさとか、感動とか、色々感じるわ!

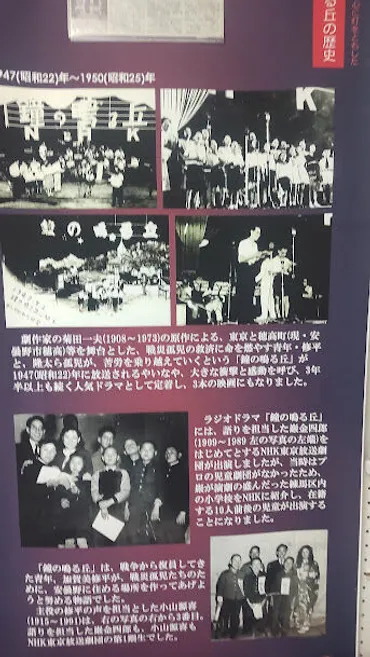

ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」と古関裕而

戦争孤児の苦難の物語を歌った「鐘の鳴る丘」は、古関裕而の代表作の一つです。

✅ 「鐘の鳴る丘」は、戦時中に両親を亡くした孤児たちの物語を描いた作品であり、その舞台となった建物が長野県安曇野に残っている。

✅ 著者は、登山中に偶然その場所を訪れ、作品と歌が戦災孤児たちの苦難の歴史を忘れさせないものとして、その意義を強調している。

✅ 「鐘の鳴る丘」の舞台となった建物は現在「鐘の鳴る丘集会所」として改築中で、古関裕而関連の資料や、孤児たちの生きる望みを歌った歌詞などが展示されている。

さらに読む ⇒日本山岳会福島支部のブログ出典/画像元: https://jacfukusima.blog.jp/archives/25903498.html戦時中の孤児の苦しみや希望が伝わってくる、とても印象的な作品です。

古関裕而は、ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」の音楽を担当したことで、戦後、国民を励ます多くの楽曲を世に送り出すことになりました。

このラジオドラマは、1947年7月5日から1950年12月29日までNHKラジオで放送され、戦争孤児や浮浪児を題材にした作品でした。

戦後復興期の日本社会では、戦争孤児や浮浪児に対する社会的な関心が非常に高く、多くの人が彼らの救済を求めていました。

「鐘の鳴る丘」は、戦争孤児たちの悲惨な状況を描くと同時に、彼らの希望や未来への可能性も描き出し、視聴者に深い感動を与えました。

古関裕而の音楽は、ドラマのストーリーをより一層ドラマティックに演出する役割を果たし、視聴者の心を強く揺さぶりました。

へぇー、知らんかった。戦争って、ほんまに辛いもんやね。

「鐘の鳴る丘」制作秘話

ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」は、古関裕而と菊田一夫のコンビによって制作されました。

✅ この記事は、NHK が開発した MIDI を用いた新しい音楽制作システム「音楽制作システム」について解説しています。

✅ このシステムは、従来の音楽制作方法とは異なり、MIDI データを用いて楽曲を制作することで、より柔軟かつ効率的に音楽制作を行うことを可能にするとのことです。

✅ また、このシステムは、従来の音楽制作ソフトでは実現できなかった、新しい音楽表現や音楽制作手法を実現する可能性を秘めているとも述べられています。

さらに読む ⇒鐘の鳴る丘(とんがり帽子)出典/画像元: http://www13.big.or.jp/~sparrow/MIDI-kanenonaruoka.html古関裕而と菊田一夫のコンビ、すごいですね。

戦後、古関裕而は菊田一夫とラジオドラマ「山から来た男」でコンビを組み、続く「鐘の鳴る丘」では戦災孤児の救済というテーマで、復員兵と孤児の交流を描く物語を制作しました。

占領軍の指示で、当初15分の放送枠は毎週5回に拡大され、3年半にもわたる長期放送となりました。

菊田は、毎日台本を書き続け、締め切りに追われ、過酷な労働環境に置かれていました。

当時、芸能界で流行していたヒロポンも常用していたという話も伝わっています。

古関は、主題歌「とんがり帽子」の作曲だけでなく、ドラマの効果音も担当し、生放送のため、たびたび有楽町の放送会館まで足を運んでいました。

古関は菊田の作詞を高く評価し、菊田は子どもたちに厳しく接することもあったようです。

あら、そうなの?菊田さんって、昔は大変だったのね。

昭和を彩る音楽

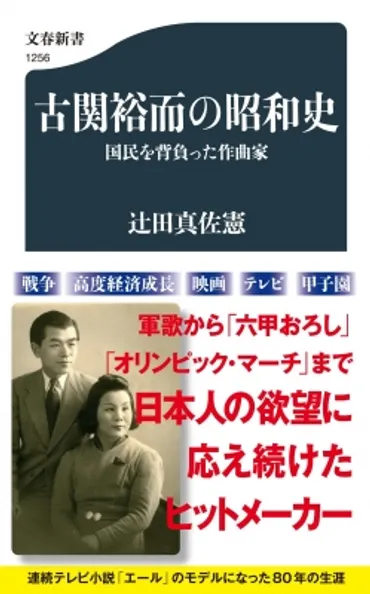

古関裕而の音楽は、昭和の時代を代表するものであり、多くの人々に愛されました。

✅ この記事は、ISBN/JANコードに関する情報が記載された書籍についての紹介記事です。

✅ 記事では、ISBN/JANコードの重要性、書籍情報の確認方法、そして偽造防止対策について解説されています。

✅ また、記事では、ISBN/JANコードを活用した書籍の販売促進や、関連するサービスについて紹介しています。

さらに読む ⇒HMV&BOOKS online - �{�ECD�EDVD�E�u������C�E�Q����E�O�b�Y�̒ʔ̐��T�C�g出典/画像元: https://www.hmv.co.jp/artist_%E8%BE%BB%E7%94%B0%E7%9C%9F%E4%BD%90%E6%86%B2_000000000578199/item_%E5%8F%A4%E9%96%A2%E8%A3%95%E8%80%8C%E3%81%AE%E6%98%AD%E5%92%8C%E5%8F%B2-%E5%9B%BD%E6%B0%91%E3%82%92%E8%83%8C%E8%B2%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E4%BD%9C%E6%9B%B2%E5%AE%B6-%E6%96%87%E6%98%A5%E6%96%B0%E6%9B%B8_10701614古関裕而の音楽は、時代を超えて愛されるものですね。

古関裕而は、昭和を代表する作曲家であり、彼の曲は時代を反映したものでした。

早稲田大学応援歌「紺碧の空」や流行歌「船頭可愛や」など、数々の名曲を世に送り出し、戦争中は「露営の歌」や「若鷲の歌」で兵士たちを鼓舞しました。

戦後には「長崎の鐘」や「鐘の鳴る丘」で復興を歌い、昭和史の縮図ともいえる存在でした。

うんうん、古関裕而の曲は、みんな知ってるよね!

誤解と偏見が生まれた「イヨマンテの夜」

「イヨマンテの夜」は、アイヌ文化に対する誤解と偏見を含んだ作品として、現代においては批判の対象となる可能性があります。

✅ 「イヨマンテの夜」は、古関裕而作曲のアイヌの儀礼「イオマンテ」をテーマにした歌謡曲で、実際の儀礼とは異なる部分もあるが、アイヌ文化の神秘的な側面を表現している。

✅ 歌詞では、燃え盛る篝火や太鼓の音が描かれているが、実際のイオマンテは日中に行われることが多く、夜間に篝火が焚かれることは少ない。

✅ 「メノコ」はアイヌ語で「女の子」を意味し、歌詞では伝統的な祭りにおける女性の役割や活発さを表現していると考えられる。

さらに読む ⇒世界の民謡・童謡 WORLDFOLKSONG.COM出典/画像元: https://www.worldfolksong.com/sp/songbook/japan/iyomante.htmlアイヌ文化への誤解や偏見が、歌詞に反映されている点は残念です。

古関裕而が作曲した「イヨマンテの夜」は、アイヌ民族の伝統儀礼であるイオマンテを題材にした歌謡曲ですが、歌詞にはアイヌ文化に対する誤解や偏見が見られます。

実際のイオマンテは、熊の神を迎え、感謝と供養を行う厳粛な神事です。

熊狩りは単なるハンティングではなく、神聖な儀式であり、男女関係など、ふしだらな行為は厳しく禁じられています。

「イヨマンテの夜」は、当時の社会におけるアイヌ文化に対する無理解と誤解を反映したものであり、現代においては、アイヌ民族に対する差別的な表現として認識される可能性があります。

古関自身の過失というよりは、作詞者や当時の和人社会の認識不足が問題と言えるでしょう。

この曲は、当時大ヒットしましたが、アイヌ民族や研究者にとっては、誤解に基づいた表現であり、不快に感じられる可能性があります。

現代においても、アイヌ文化に対する正しい理解と尊重が求められます。

まじで?なんか、悲しい話やね。

古関裕而の音楽は、福島県と深く結びついており、彼の作品は、現代においても多くの人の心を魅了しています。

💡 この記事では、古関裕而の代表曲を紹介し、楽曲に込められた思いや背景を解説しました。

💡 古関裕而の音楽は、福島県民の郷土愛や戦後復興期の希望を表現したものであり、時代を超えて多くの人に愛され続けています。

💡 現代においても、古関裕而の音楽は、多くの人に感動を与え、その作品は、世代を超えて受け継がれていくでしょう。