「露営の歌」は、戦時歌謡の代表曲?古関裕而の戦争への思いとは!?

💡 戦時歌謡「露営の歌」の誕生秘話を紹介します。

💡 戦時歌謡作曲家としての古関裕而の苦悩について解説します。

💡 ドラマ『エール』と史実における軍歌誕生秘話を比較検証します。

それでは、最初の章に入ります。

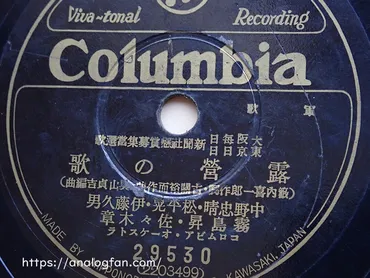

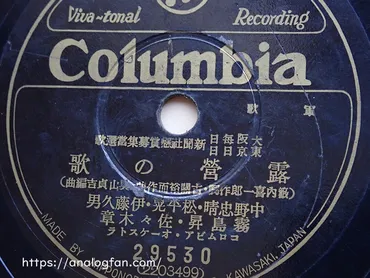

「露営の歌」:戦時歌謡の代表曲

この曲は、戦時歌謡というジャンルの中でも特に人気が高く、多くの人に親しまれています。

✅ 「露営の歌」は、古関裕而が日中戦争勃発直後に作曲した軍歌で、そのヒットにより古関は多くの戦時歌謡曲を生み出すヒットメーカーとなりました。

✅ この曲は、古関が中国から日本へ向かう船上で、たまたま新聞で募集作品として掲載されていた歌詞に目にしたことから生まれたという偶然のエピソードがあります。

✅ 「露営の歌」は、単調で物悲しい曲調ながら、露営で過ごす兵士の悲しくつらい気持ちを鼓舞するような力強さを感じさせる楽曲です。

さらに読む ⇒ANALOG fan アナログファン出典/画像元: https://analogfan.com/cassette_record/roeinouta/戦時中の厳しい時代背景を反映した歌詞とメロディーは、当時の国民の心を強く揺さぶったのではないでしょうか。

1937年(昭和12年)、コロンビアレコードから発表された戦時歌謡「露営の歌」は、戦時歌謡の中でも特に人気が高く、レコード愛好家によって再燃し、多くの人に親しまれています。

歌詞は、戦地に追いやられた者の肉親や愛する人に対する気持ちを歌っており、悲壮感が漂っています。

当時の大衆は戦争の悲惨さを理解し、その中で愛する人を想う気持ちに共感したことで、「露営の歌」は人気を博したと考えられます。

この曲は、戦時歌謡の典型的な例として、その時代背景や人々の心情を知る上で重要な作品であり、戦時下の日本社会を知るための貴重な資料と言えます。

ええー、知らんかったわ!こんな切ない歌やと思わへんかった!

古関裕而:戦時歌謡作曲家としての苦悩

戦時歌謡を制作した作曲家たちの苦悩について、深く考えさせられるお話でした。

公開日:2020/08/03

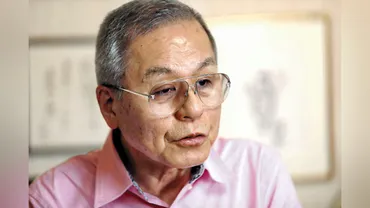

✅ この記事は、作曲家古関裕而の息子である古関正裕さんが、父親が残した戦時歌謡と戦争への思いについて語ったものです。

✅ 特に「露営の歌」と「若鷲の歌」を取り上げ、古関裕而がこれらの曲に込めた兵士への思いや戦争の悲惨さに対する複雑な感情について解説しています。

✅ また、この記事では、戦時歌謡に対する古関裕而自身の責任や戦争の残酷さを認識しつつも、戦争の悲劇を繰り返さないために、改めて戦争の記憶を語り継ぐことの重要性を訴えています。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/national/20200801-OYT1T50071/古関裕而さんの戦争に対する複雑な感情が伝わってくるお話ですね。

作曲家の古関裕而は、満州事変以降、数々の戦時歌謡を作曲し、多くの人に愛されました。

しかし、兵士を鼓舞する軍歌ではなく、兵士の心情に寄り添う大衆歌だったと言えます。

「露営の歌」は、短調で哀愁漂うメロディーが特徴で、出征兵士を見送る歌として親しまれていました。

古関裕而は、実際に戦場を目の当たりにしてその悲惨さを知り、日中戦争勃発後、「露営の歌」の作曲依頼を受けました。

戦時中、家族に戦時歌謡や戦争体験について話すことはほとんどありませんでしたが、戦後も「若鷲の歌」など、戦争の記憶が強く残る曲を制作し、その心の痛みを引きずっていました。

「若鷲の歌」は、特攻隊として散った予科練の生徒たちを思い、心が痛むと語っていたそうです。

古関裕而は反戦運動家でも国家主義者でもなく、職業作曲家として、お国に協力することを義務と感じていたと考えられます。

戦時歌謡を作曲したことへの後悔はなかったようですが、常に兵士の気持ちに寄り添い、勇ましいだけの曲は書けなかったと回顧しています。

「露営の歌」も、哀愁が強すぎると軍部から批判があったそうです。

戦時歌謡を通して、古関裕而は兵士たちの心情や戦争の悲惨さを表現し、聴く人の心を揺さぶる音楽を作り続けました。

しかし、その一方で、戦争の記憶と心の痛みは、彼の人生に深い影を落としました。

なるほどね。作曲家さんも大変だったんやな。戦争ってホントに悲しいもんやね。

ドラマ『エール』と史実:軍歌誕生秘話

ドラマ『エール』では、軍歌の誕生秘話に焦点を当て、古関裕而の葛藤や苦悩が描かれています。

公開日:2020/09/25

✅ 「暁に祈る」は、陸軍省馬政課が愛馬思想普及のために制作した映画の主題歌で、古関裕而が作曲を担当しました。

✅ 歌詞は野村俊夫が執筆し、伊藤久男が歌唱を担当しましたが、軍関係者の厳しい審査により、何度も書き直しが要求され完成に至りました。

✅ 完成した「暁に祈る」は、戦地へ向かう兵士と家族の別れ、そして戦馬への哀愁を歌った作品となり、戦争が始まると出征兵士と家族が合唱する風景が見られるほど国民的な人気となりました。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/2610?page=6ドラマでは、史実とは異なる部分もあるんですね。

でも、古関裕而の音楽に対する情熱は伝わってきます。

ドラマ『エール』で描かれた軍歌「露営の歌」と「暁に祈る」は、史実とドラマではいくつかの差異が見られます。

「露営の歌」は、古関裕而が満洲旅行中に作曲したもので、当初はヒットせず、新聞記事で兵士に愛唱されていることが紹介されたことで、人気に火がついた。

ドラマでは、旅行や記事の内容、アレンジ盤などがカットされています。

「暁に祈る」は、松竹映画の主題歌で、作詞家・野村俊夫、作曲家・古関裕而、歌手・伊藤久男のトリオで制作されました。

陸軍省馬政課の厳しいチェックにより、歌詞と曲が何度も修正され、苦労を重ねて完成しました。

ドラマでは、制作過程で古関が金子の詩吟から着想を得たエピソードが描かれています。

史実では、両軍歌とも戦時下において、哀愁と勇壮さを兼ね備えたメロディーが人々に共感され、広く愛唱されました。

ドラマでは、これらの歴史的背景やエピソードが簡略化されているため、軍歌がヒットした理由や古関の楽曲に対する思いが深く理解できない可能性があります。

あら、ドラマでは違うの?でも、戦争ってやっぱり大変だったのよ。

古関裕而:日本の音楽史に刻まれた足跡

古関裕而の音楽は、時代を超えて愛され続けているんですね。

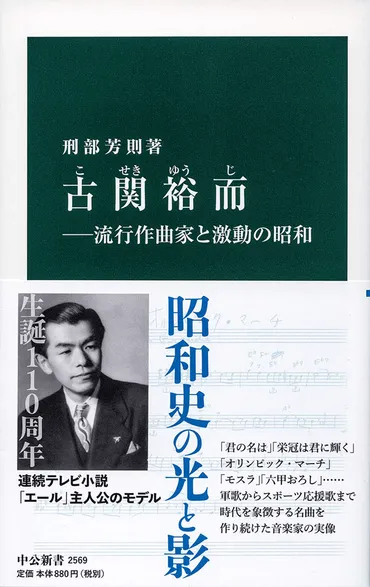

✅ 刑部芳則先生は、幼少期にテレビ番組「オールスター家族対抗歌合戦」で古関裕而を優しいおじいさんとして認識し、中学生時代に戦時歌謡のCDを通して古関裕而の作曲に興味を持つようになった。

✅ 特に「露営の歌」の前奏や間奏がロシアの交響曲を彷彿とさせ、中学生の刑部先生を魅了した。

✅ 古関裕而の作品の魅力として、ロシアの交響曲を思わせる壮大なメロディーや、戦時歌謡に見られる勇ましい楽曲を挙げている。

さらに読む ⇒テンミニッツTV|有識者による1話10分のオンライン講義(10MTVオピニオン)出典/画像元: https://10mtv.jp/pc/content/detail.php?movie_id=3676古関裕而の音楽には、壮大で力強いメロディーと、戦争の悲しみを表現した繊細なメロディーが共存しているんですね。

古関裕而は、昭和初期から戦後にかけて数多くの名曲を世に送り出した作曲家です。

代表曲には、早稲田大学の応援歌「紺碧の空」、歌手・音丸のヒット曲「船頭可愛や」、阪神タイガースの球団歌「六甲おろし」、戦時歌謡の代表曲「露営の歌」、夏の甲子園の大会歌「栄冠は君に輝く」、NHKスポーツ放送のテーマソング「スポーツショー行進曲」などがあります。

古関裕而は、盟友の歌手・伊藤久男や作詞家・佐藤惣之助らと多くの作品を作り、戦時中には「暁に祈る」などの戦時歌謡も作曲しました。

戦後は、高校野球の入場行進曲として使われる「とんがり帽子」や、NHKスポーツ放送のテーマソング「スポーツショー行進曲」など、国民に愛される数々の名曲を世に送り出しました。

古関裕而の曲は、時代を超えて愛され続けており、その作品は日本の音楽史に大きな足跡を残しています。

え、古関裕而ってすごい人やん!知らんかったわ。

昭和時代の歌謡曲:時代を映し出す音楽

戦後、古関裕而は再び多くのヒット曲を世に送り出し、日本の音楽シーンに大きな影響を与えました。

公開日:2020/11/05

✅ この記事は、戦後の混乱期から復興期にかけて古関裕而が発表した代表的なヒット曲を3つ紹介している。

✅ 紹介されている曲は、「とんがり帽子」「長崎の鐘」「高原列車は行く」であり、それぞれ当時の社会状況や古関の心情を反映している。

✅ 「とんがり帽子」は戦後復興期の希望、「長崎の鐘」は戦争の悲劇への鎮魂、「高原列車は行く」はレジャーを楽しむ余裕が出てきた時代を表す楽曲として紹介されている。

さらに読む ⇒うたびと出典/画像元: https://www.utabito.jp/news/5953/戦後の混乱期から復興期にかけて、古関裕而は様々な楽曲を発表し、時代の変化を音楽で表現しています。

このデータは、日本の歌謡曲の曲名、歌手名、作詞者名、作曲者名、編曲者名、そして歌詞の一部から構成されています。

曲名は「高原列車は行く」「春の哀歌」「小千谷夜曲」「刈谷小唄」「躍進四日市」「大富山行進曲」「二人旅大敦賀行進曲」「躍進の宇部」「藤原湖」など、昭和時代の歌謡曲のタイトルが挙げられています。

歌手名は「舟木一夫」「東海林太郎」「青木光一」「赤坂小梅」「伊藤久男」など、当時の人気歌手たちが名を連ねています。

作詞者名は「丘灯至夫」「島田磬也」「高橋掬太郎」「古谷以和雄」「西條八十」など、多くの著名な作詞家が作品を提供しています。

作曲者は「古関裕而」が多くの楽曲を担当しており、編曲者は「佐伯亮」「仁木他喜雄」「奥山貞吉」「大村能章」などが名を連ねています。

歌詞の一部からは、当時の日本の風景や人々の暮らし、そして歌謡曲特有の情感を感じることができます。

これらのデータは、昭和時代の日本の歌謡曲の世界を垣間見ることができる貴重な資料と言えるでしょう。

戦後もすごい曲いっぱい作ったんやね!さすが古関裕而先生やわ。

古関裕而が作曲した戦時歌謡は、当時の国民に愛され、戦争の記憶を語り継ぐ重要な役割を果たしました。

💡 戦時歌謡「露営の歌」は、古関裕而の代表曲であり、兵士の悲しみを表現した力強い楽曲です。

💡 戦時歌謡作曲家としての古関裕而は、戦争の残酷さを認識しつつも、戦争の記憶を語り継ぐことの重要性を訴えていました。

💡 古関裕而の音楽は、時代を超えて人々の心を魅了し、日本の音楽史に大きな足跡を残しています。