ヒオカさんのエッセイ『死にそうだけど生きてます』から読み解く、貧困と社会の闇?貧困と社会の闇を暴くとは!?

💡 ヒオカさんの壮絶な人生経験が、社会問題の根源を浮き彫りにする

💡 貧困が個人の選択肢を狭める現状が、具体的に示されている

💡 文化的な豊かさを通じて、生きる喜びを見出すことの重要性を訴えている

それでは、ヒオカさんのエッセイ『死にそうだけど生きてます』について、詳しく見ていきましょう。

過酷な現実と社会への怒り

ヒオカさんのエッセイは、まるで自身の苦しみを告白しているかのように、率直で痛烈な言葉が並んでいます。

✅ ヒオカさんのエッセイ「死にそうだけど生きてます」は、著者の幼少期から現在までの壮絶な人生経験を淡々と綴った作品です。

✅ 貧困、暴力、いじめ、ブラック企業など、ヒオカさんが経験した困難が具体的に描かれると共に、それらが社会構造の問題として深く考察されています。

✅ 本書は、ヒオカさんが自身の経験を通して、社会の闇や個人が抱える苦悩を浮き彫りにし、読者に新たな視点を与えることを目指しています。

さらに読む ⇒NEWSポストセブン出典/画像元: https://www.news-postseven.com/archives/20221023_1804338.html?DETAILヒオカさんの言葉からは、社会に対する怒りと、それでも生きようとする強い意志が伝わってきます。

『死にそうだけど生きてます』は、貧困と暴力の中で育った著者が、壮絶な半生と日本社会への怒りを綴ったエッセイ集です。

著者は、過疎地の貧困世帯で、父からの暴力、いじめ、不登校、ブラック企業での過酷な労働など数々の困難を経験してきました。

しかし、淡々とした筆致で書かれた文章からは、著者の強い意志と社会への鋭い視線が感じられます。

本書は、個人の経験にとどまらず、貧困という社会問題を可視化し、読者に身近な問題として捉え直すことを促します。

自身の経験を通して見えてきた社会構造の問題点を指摘し、議論を深めていく著者の姿勢は、多くの共感を呼ぶとともに、読者に社会への意識改革をもたらすでしょう。

マジ、泣けるわ。こんな辛い経験、想像もつかんわ。

文化的な豊かさと生きる喜び

ヒオカさんは、文化的な体験を通して、心の豊かさや生きる喜びを見出すことの重要性を訴えかけています。

公開日:2024/06/12

✅ 記事は、著者の「死ねない理由」について、経済的な基盤と文化的経験の両方が必要不可欠であるという主張を展開している。

✅ 著者は、自身の貧困家庭出身という経験から、経済的な困難だけでなく、文化的な経験の欠如が心の豊かさに大きく影響すると訴え、文化的経験の重要性を強調している。

✅ さらに、著者は「推し活」などの文化的な楽しみを通して、生きる喜びを見出し、経済的な事情に関わらず夢を追いかけることの重要性を訴えている。

さらに読む ⇒好書好日|Good Life With Books出典/画像元: https://book.asahi.com/article/15291299貧困に苦しむ人にとって、文化的な経験は贅沢なものに思えるかもしれません。

でも、ヒオカさんの言葉は、文化的な豊かさが、生きることの質を高める重要な要素であることを教えてくれます。

本書『死ねない理由』は、貧困家庭出身のフリーライターである著者が、自身の経験や視点から社会について考察した作品です。

タイトルにある「死ねない理由」は、著者が「生きたい」というよりは、周りの人々や好きな「推し」の存在によって、死に吸い寄せられる自分を引き留められていると感じていることからきています。

著者は、経済的な基盤だけでなく、文化的な体験の重要性を訴え、自身の「推し活」を通して、それがいかに生きる喜びにつながるかを語ります。

経済的な格差が文化的な経験の格差を生み出し、貧困層が文化的な豊かさを享受することが難しい現状を指摘し、社会における文化的経験の重要性を訴えます。

また、自身の経験を通して、貧困が個人の選択肢を制限し、夢を追いかけることさえ難しい状況を作り出す現状についても言及しています。

夢を叶えたとしても、貧しい環境から抜け出したことに対して「身の程知らず」と批判されることや、経済的な理由で多くの人と同じ土俵に上がれない現実を嘆いています。

「貧困でも夢を諦めなくていい」というメッセージは、経済的な困難を抱えながらも夢を追いかけるすべての人々に希望を与えるものです。

著者の経験を通して、経済的な豊かさだけでなく、文化的な豊かさも人生において重要な要素であることがわかります。

本書は、経済的な格差が文化的な格差につながる現状を浮き彫りにし、個人が生き生きと生きるために必要な社会環境について考えさせられる作品です。

推し活最高!てか、ヒオカさんみたいに、貧困でも夢追い続けられるって、マジ尊敬だわ。

教育の平等と貧困の連鎖

日本の教育格差の問題は深刻で、貧困家庭の子どもたちが高等教育を受けにくい現状は、社会全体で解決していくべき課題です。

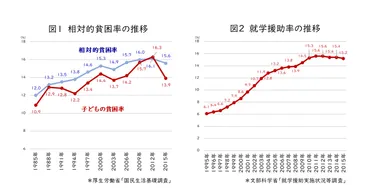

✅ 日本では、子どもの6人に1人が貧困状態にあるという現実が明らかになり、社会問題として注目されています。特に、教育格差が顕著で、家庭の経済状況が子どもの学力や進学に大きな影響を与えていることが研究で示されています。

✅ 政府は「子どもの貧困対策の推進に関する法律」や「子供の貧困対策に関する大綱」を制定し、教育費負担の軽減や保護者の就労支援など、格差是正に向けた対策を推進しています。

✅ しかし、大学進学にかかる費用が高額で、貧困家庭の子どもの進学を阻む要因となっています。日本の高等教育費用の公費負担はOECD諸国の中でも最低レベルであり、家庭の負担が大きい現状があります。

さらに読む ⇒CRN 子どもは未来である出典/画像元: https://www.blog.crn.or.jp/lab/11/06.htmlヒオカさんの経験を通して、教育の平等がいかに重要なのかを改めて考えさせられます。

本書は、地方の貧困家庭で育ち、高校の制服も買えず、参考書も中古の1円で手に入れた著者が、独学で大学に進学した経験をもとに、貧困の現実と教育の平等について考察したエッセイです。

著者は、貧困とは単にお金がないだけでなく、経験が限定されることで将来の選択肢が狭められる問題だと訴えます。

大学進学は、高卒で働くことや社会人から大学に入り直すことと同じように、立派な選択肢ですが、貧困家庭に生まれたがゆえに、選択肢が限られてしまう現状に警鐘を鳴らしています。

著者は、自分の経験を通して、教育の平等が貧困の連鎖を解消するために必要不可欠であると主張し、貧困問題に対する社会全体の意識改革を呼びかけています。

本書は、貧困家庭で育った著者の壮絶な人生経験を通して、社会の現状を見つめ直し、より良い未来を築くためのヒントを与えてくれます。

また、20代論客として注目を集める著者の、鋭い観察眼と力強いメッセージは、多くの読者に共感と勇気を与えるでしょう。

おばあちゃんも若い頃は貧しかったのよ。でも、学問があったから、今の私があるのよ。教育は宝よ!

想像力と知的好奇心

ヒオカさんは、想像力だけでは格差問題を理解できないことを痛感し、異なる環境で生きる人々の現実を知ることの重要性を訴えています。

公開日:2024/07/28

✅ 「死にそうだけど生きてます」は、著者のヒオカさんの貧困体験を具体的に描写しており、読者に格差問題の現実を突きつける。

✅ 著者は、想像力だけでは格差問題を理解することは不可能だと主張し、本書を通して、異なる環境で生きる人々の現実を知ることの重要性を訴えている。

✅ 著者は、格差問題の解決には、他者への想像力と理解が必要だとし、そのためには、異なる環境や立場の人々の話を「知ること」が重要だと結論づけている。

さらに読む ⇒あたまの中は無印出典/画像元: https://atama-muji.com/shinisoudakedo/想像力を超えた現実を知ることは、私たちに多くの気づきを与えてくれます。

「死にそうだけど生きてます」は、著者のヒオカさんの貧困家庭での体験談を通じて、社会問題である格差問題について深く考えさせられる本です。

著者の経験を通して、貧困層の現実が具体的に描かれ、読者は想像力を超えた現実の世界に触れることができます。

本書では、格差問題の根底にある「想像力の欠如」が問題視されています。

異なる環境で育った人々の理解は容易ではなく、想像力だけでは埋められない溝が存在する現実が浮き彫りになります。

格差解消へのひとつの方法として、著者は「想像力を伸ばすこと」を提唱しています。

これは、他者への理解を深めるために、彼らの状況を「知ること」が重要であるという主張です。

本書は、その「知ること」への第一歩となるような内容と言えます。

自分とは異なる環境の人々への理解を深めることは、社会全体をより優しくすることに繋がります。

そのためには、想像力を育み、他者への理解を深めるための「知ること」が必要不可欠です。

本書を通して、貧困や格差問題に対する理解を深め、より良い社会の実現に向けて、想像力と知的好奇心を育みましょう。

想像力って大事よね。でも、現実を知らないと、本当の意味で想像力は育たんのよ。

「推し」と生活の基盤

生活の基盤が安定することで、心の余裕が生まれ、好きなものを深く理解できるようになるというヒオカさんの言葉は、深く共感できます。

公開日:2023/01/20

✅ 筆者は、以前は「推し」を持つことに対して距離を感じていましたが、生活基盤が安定し、精神的な余裕が生まれたことで「推し」の存在を深く認識するようになりました。

✅ 生活が苦しい時期は、好きなアーティストや芸人さんがいても、心の支えになる曲との思い出をゆっくりと味わう余裕がなく、「推し」と呼べるほど深く考えることは難しかったと振り返っています。

✅ 生活が安定したことで、好きなものをじっくりと鑑賞できるようになり、「推し」と感じる対象が明確化し、これまでぼんやりと好きだった人たちが「推し」だと認識できるようになったと述べています。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/7522?display=fullヒオカさんの経験から、生活の安定が心の豊かさに繋がることがわかります。

ヒオカさんは、貧困家庭に生まれ、いじめや不登校を経験しながらも奨学金で高校、大学に進学し、上京してライターとして活動をしています。

以前、転職活動で惨敗し、生活も困窮していた時に出会った友人は、ヒオカさんのことを「出会った時も書き手になった今も変わってないよ」と褒めてくれました。

しかし、友人は「でも、推しについて語ってるのだけは、唯一前と変わったことかも」とも付け加えました。

ヒオカさんは、以前は「推し」がいる人に距離を感じていましたが、昨年から「推し」について記事を書くようになり、イベントで熱く語るようになりました。

この変化のきっかけは、2年前から始めた1人暮らしです。

それまでは、格安シェアハウスを転々とし、過酷な生活を送っていました。

しかし、落ち着いて生活できるようになったことで、好きなアーティストや芸人さんを深く理解できるようになり、「推し」と認識するようになったのです。

ヒオカさんの経験から、「推し」について考えるにも、ある程度生活の基盤が必要だと感じています。

著者のヒオカさんは、幼い頃から父の暴力と貧困に苦しめられてきました。

県営団地という最貧困層が集まる環境で育ち、安定した生活を知りません。

しかし、大学進学という強者性も持ち合わせており、その経験から「貧困は隠すものではない」という強いメッセージを発信しています。

本を読んだ読者からは、「貧困の実態を知った」という声と、「自分も弱者側だと気づいた」という声が寄せられています。

ヒオカさんは、自身の経験を通して、貧困問題や格差問題について発信していくことの重要性を感じており、今後も分野を絞らず様々な表現に挑戦していくと語っています。

わかるわかる!貧乏な時は、好きなもんに集中できんかったもんね。今は、推し活に全集中できるし!

ヒオカさんのエッセイは、社会問題への鋭い視点と、それでも前向きに生きていこうとする強い意志を感じられます。

💡 ヒオカさんの体験を通して、貧困の現実と社会構造の問題点が浮き彫りになる

💡 文化的な豊かさが、生きる喜びに繋がるという新たな視点が提示される

💡 教育の平等が、貧困の連鎖を断ち切るために不可欠であるという主張がなされている