「推し」を通して見えた、経済格差と生きづらさ?経済的困窮と文化体験の重要性とは!?

💡 経済的な格差が、文化体験を制限する現状について解説します。

💡 文化的な体験が、生きることへの意欲や夢を叶える力になるという考え方を紹介します。

💡 貧困家庭出身の著者が、自身の経験を通して「生きづらさ」と「希望」をどのように捉えているのかを分析します。

それでは、最初の章に移りましょう。

経済的格差と文化体験の重要性

経済的な豊かさが、文化的な体験を制限する現実を、著者は自身の経験を通して語っています。

公開日:2024/06/12

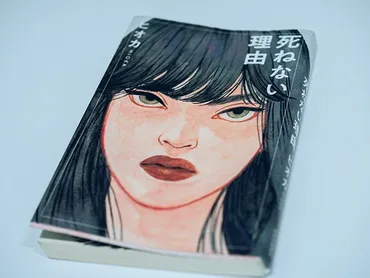

✅ この記事は、著者のヒオカさんが「死ねない理由」を、「生きていくための経済的基盤」と「生きていくための文化的経験」という2つの視点から語っている。「死ねない理由」は、経済的な安定により実現した゛推し活゛や、大好きな゛推し゛の存在だと述べている。

✅ ヒオカさんは、経済的な貧困によって文化的経験が制限されている現状に課題を感じている。経済的な貧困は、選択肢を狭め、文化的体験や自己表現を阻害し、生きることへの意欲を削ぐ可能性があると主張している。

✅ ヒオカさんは、自身の経験を通して、経済的な貧困が夢を諦めさせ、精神的な豊かさを阻害する可能性を示唆している。しかし、経済的な困難があっても、文化的な経験を求めることは重要であり、夢を諦める必要はないと訴えている。

さらに読む ⇒好書好日|Good Life With Books出典/画像元: https://book.asahi.com/article/15291299経済的な事情によって、文化的な体験が制限されている現状は、とても切ないですね。

本書『死ねない理由』は、貧困家庭出身のフリーライターである著者の、自身の経験を基にした社会問題への考察を描いた作品です。

著者は、幼少期からの家庭内暴力や学校でのいじめなど、困難な経験から「死にたい」という気持ちを抱えてきました。

しかし、大人になってからは経済的に安定し、好きなアーティストのライブに行くなど、文化的な活動を楽しむことができるようになり、文化的な体験の重要性を認識するようになりました。

著者は、経済的格差が文化的な体験を制限する現実を指摘し、特に「貧困でも夢を諦めなくていい」というメッセージを発信しています。

本書は、経済的な豊かさだけでなく、文化的な豊かさも人間にとって不可欠であることを主張しています。

マジ、わかる!貧乏やと、好きなもん買うのも我慢せなアカンし、イベントとか行きたくても行けんくて、ホンマに辛いわ。

貧困の現実と生きようとする意志

子どもの貧困率が改善したとはいえ、依然として厳しい状況が続いていることを、改めて認識させられます。

✅ 「子どもの貧困対策推進法」施行から10年、下野新聞はかつて「希望って何ですか 貧困の中の子ども」という企画で子どもの貧困の実態を報道していました。

✅ 10年経った現在、子どもの貧困率は改善したものの、困窮家庭の子どもの生活状況は依然として厳しい状況であることがわかります。

✅ 記事では、10年後の今、改めて子どもの状況を見つめ直し、彼らの声に耳を傾けることの重要性を訴えています。

さらに読む ⇒下野新聞 SOON(スーン)出典/画像元: https://www.shimotsuke.co.jp/feature/special/kibou2-special経済的な困窮が、子どもの将来の可能性を狭めてしまうのは本当に悲しいことです。

著者は、貧困家庭出身という自身の経験を通して、経済的な豊かさが人生に制限をもたらす現実を深く理解しています。

貧困は想像力や選択の幅を制限し、特に子供の貧困は大人になって解決できる問題ではなく、子供時代の経験がその後の人生に大きな影響を与えることを本書は深く考えさせます。

著者は、貧困や社会からのプレッシャーに苦しみながらも、生きようとする姿は、とても感動的で、希望を見出し、前に進む著者の強い意志を感じます。

本書は、貧困家庭出身の著者が、自身の経験を通して「生きる」ことについて考察したノンフィクション作品であり、読者に希望を与え、自分自身を見つめるきっかけを与えてくれる作品と言えるでしょう。

いや、マジ?子どもの貧困って、なかなか解決せん問題やけん、難しいよね。

貧困と生きづらさからの脱出

現代社会における、SNSの影響による「生きづらさ」は深刻な問題ですね。

✅ 現代の子どもたちは、SNSの影響で失敗に対する恐怖心が強く、ちょっとしたことで「悪」のレッテルを貼られ、そこから抜け出せない状況に陥りやすい。そのため、ストレスが溜まり、それが不登校やイジメにつながるケースが多い。

✅ 子どもたちの「死にたい」という気持ちは、大人たちのSNSでの誹謗中傷など、ネガティブな情報に影響を受けている可能性があり、その状況を深刻に捉え、寄り添うことが重要。

✅ 葉一さんは、子どもたちからの「死にたい」という相談に対して、否定せず、寄り添い、生きていてほしいという気持ちを伝えることで、少しでも希望を与えようと努力している。

さらに読む ⇒講談社コクリコ|講談社出典/画像元: https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/study/hutoukou/9UerZ子どもの心のケアは、社会全体で取り組むべき課題だと思います。

著者は、地方の貧困家庭で育ち、奨学金で大学に進学した経験があります。

安定した職に就けず、金銭的な不安や体調不良に悩まされながらも、常に「貧困者は身の程を知れ」というプレッシャーに晒される日々を描きます。

本書では、ウェブで発表した記事が注目を集め、ライターとして世に出た後、初の著書『死にそうだけど生きてます』出版後に経験した様々な葛藤や、生きる意味を見いだすまでの道のりを赤裸々に綴っています。

本書は、貧困や生きづらさを感じている人にとって共感と勇気を与える一冊となるでしょう。

あら、今の若い子は、SNSの影響で大変なのね。私の頃は、そんなものなかったわよ。

「推し」と文化的な体験の重要性

大学生活でのシェアハウス経験が、著者の価値観や将来への考え方に大きな影響を与えたことがわかります。

✅ 荒井さんは、シェアハウスを選んだ理由として「新しい経験をしたい」という強い意志があったことを明かし、大学生活を通じて、現実的な学生仲間とは異なる、夢を追いかける個性豊かなシェアハウスメンバーとの出会いによって、自身の将来に対する考え方や海外での生活への興味関心を深めた。

✅ シェアハウスでは、俳優の卵や海外からのワーキングホリデー滞在者など、多様なバックグラウンドを持つ人たちと交流することで、彼らが夢に向かって努力する姿から刺激を受け、自分自身の将来についても積極的に考えるようになった。

✅ また、海外の人たちとの交流を通じて、英語や日本語でコミュニケーションを図る機会があり、海外での生活や仕事に対する興味関心を高め、ワーキングホリデーという選択肢を知るなど、将来の可能性を広げるきっかけになった。

さらに読む ⇒シェアハウスに住んでみる。SHARE PARADE|東京シェアハウス総合サイト出典/画像元: https://sharepare.jp/magazine/real-intention/155707多様なバックグラウンドを持つ人たちとの交流を通じて、自身の可能性を広げていくことは素晴らしいですね。

著者は、以前は「推し」がいる人に距離を感じていましたが、昨年から「推し」についての記事を書き始め、イベントで熱心に語るようになったことで、「推し」に対する認識が変わりました。

著者が「推し」について熱く語れるようになったのは、2年前から始めた1人暮らしがきっかけです。

それまでは格安シェアハウスを転々としており、過酷な生活を送っていました。

しかし、安定した住居を得て、生活が安定することで、じっくりと「推し」について考えられるようになり、「好き」の輪郭がくっきりしてきたそうです。

著者は、自身の経験を通して、「推し」について考えるにも、ある程度の生活の基盤が必要だと感じています。

シェアハウスって、いろんな人と出会えて、楽しそうじゃん!私もやってみたかったわ。

友人の言葉と変化

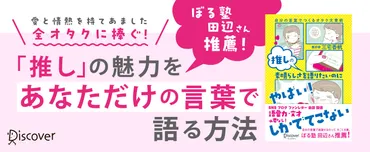

「推し」について語り、自分の言葉で表現することの重要性を説いています。

✅ 本書は、推しについて語る際に「やばい」「最高」「尊い」といったありきたりな言葉に頼らず、自分の言葉で推しの魅力を表現するためのテクニックを紹介する本です。

✅ SNS、ブログ、ファンレター、会話、音声配信など、様々な発信方法に合わせた具体的なテクニックが解説されており、自分の言葉で推しの素晴らしさを伝えるためのヒントが満載です。

✅ 本書では、推しの魅力を語るだけでなく、自分の「好き」を言語化することで、自分自身についての理解を深め、他者への理解力も高められるという点も強調されています。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001122.000018193.html友人の言葉によって、著者は自身の成長に気づくことができたんですね。

著者は、デビュー作の出版記念イベントに来てくれた友人のエピソードを紹介しています。

その友人は、著者が転職活動で惨敗し、生活にも困窮していた時期に、出会った友人です。

友人は著者のことを、「あなたは出会った時も書き手になった今も変わってないよ」「あの時から、野心が見えてた。

かっこよかったよ」と語り、さらに「でも、推しについて語ってるのだけは、唯一前と変わったことかも」と付け加えました。

このエピソードを通して、著者は「推し」という文化的な体験を通して、自身の変化や成長を感じています。

推しについて語るのって、難しいよね。でも、自分の言葉で表現できるようになると、最高に気持ちいいやろ!

この記事では、経済的な困窮と文化体験の関係性について深く考察しました。

💡 経済的な格差が、文化体験を制限する現状について解説しました。

💡 文化的な体験が、生きることへの意欲や夢を叶える力になるという考え方を紹介しました。

💡 貧困家庭出身の著者が、自身の経験を通して「生きづらさ」と「希望」をどのように捉えているのかを分析しました。