中村桂子氏? 生命誌研究で探る、人と自然の未来生命誌とは!!?

生命誌のパイオニア、中村桂子博士の波乱万丈な人生と研究!科学と人間の関係、生命の尊さ、環境問題…幅広いテーマで未来を創造する!

💡 生命誌研究とは、生物の多様性や進化を、歴史的な視点から研究する学問分野です。

💡 中村桂子氏は、生命誌研究の創始者として、長年研究活動を行っています。

💡 この記事では、中村桂子氏の人生と業績、そして生命誌研究の重要性について解説していきます。

それでは、生命誌研究の第一人者、中村桂子氏について詳しく見ていきましょう。

生命誌研究の先駆者、中村桂子

中村桂子氏はどんな研究で知られていますか?

生命誌の開拓者

Chapter-1は、生命誌研究の先駆者である中村桂子氏の歩みについてご紹介します。

✅ 現代社会において、抗菌グッズに頼りすぎることで免疫力が低下し、自分の体は自分で守るという意識が薄れている。手洗いは、個人が自分の命を守るだけでなく、感染拡大を防ぎ、社会全体の安全を守るための重要な行動である。

✅ 多様な生きものが存在することで、生態系は安定し、人間もその一部として生きている。自然は人間のためだけにあるのではなく、自然と共存し、賢く生きることが重要である。

✅ 人間は、想像力とそこから生まれる思いやりによって、他の生きものと異なる特徴を持つ。祖先の思いやりが、人間を進化させ、現代社会を築き上げてきた。競争社会ではなく、思いやりを大切にする社会こそが、真の幸せにつながる。

さらに読む ⇒家庭画報.com|゛素敵な人゛のディレクトリ出典/画像元: https://www.kateigaho.com/article/detail/80289中村桂子先生の研究は、生命の進化や人間と自然の関係を深く理解する上で非常に重要だと感じます。

中村桂子氏は、1936年生まれの理学博士で、生命誌という新しい学問分野を開拓した先駆者です。

東京大学理学部化学科を卒業後、同大学院生物化学を修了し、国立予防衛生研究所や三菱化成生命科学研究所などで研究を重ねてきました。

1989年には早稲田大学人間科学部教授に就任し、その後、1993年にJT生命誌研究館副館長、1996年には大阪大学連携大学院教授、そして2002年にはJT生命誌研究館館長に就任しました。

現在も東京と高槻市の二拠点生活で、研究活動に励んでいます。

へぇー、すごい人やん!大学卒業してからもずっと研究とか、ホンマに尊敬するわ。

研究者としての歩みと家庭

中村桂子氏はどんな家庭生活を送っていますか?

家族との時間を大切にしています

Chapter-2では、中村桂子氏が研究者として歩む中で、どのように家庭と両立させてきたのかについてご紹介します。

公開日:2024/12/05

✅ 中村医師はアフガニスタンで人々の尊敬を集め、その理由は彼の善意と人々への貢献にある。

✅ 若い世代が、大切なことを大声で伝えれば、年老いた世代にも届き、理解を得られる。

✅ 年老いても、自然の摂理に順応し、次世代に「いのちのバトン」をつなぐ方法を学ぶことは重要である。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/14926?page=5研究者としての情熱と、家族との時間、どちらも大切にする中村桂子氏の生き方は、私たちにとって大きな学びになります。

中村桂子氏は、1964年に大学の同級生と結婚し、二人の子供をもうけました。

結婚後も研究活動と仕事を続け、働く女性の第一人者として活躍してきました。

中村桂子氏は、家族との時間を大切にしながらも、研究活動に情熱を注いでいます。

週末は自宅で過ごし、森のような庭の手入れや家族との時間を過ごしています。

奥さんとか子供さんもおるんや!研究ばっかりやったら大変そうやけど、家族も大切にしてて、バランスとってる感じやね!

生命誌研究への情熱

中村桂子氏はどんな研究をしていますか?

生命の歴史を紐解く研究

Chapter-3は、中村桂子氏の生命誌研究への情熱と、その研究を通して伝えたいメッセージについて詳しく解説します。

✅ 中村桂子氏は、現在のパンデミックは生命科学が進歩しているにもかかわらず、解決が難しいことを指摘し、集団免疫の獲得が重要であると述べています。また、ウイルスとの戦いに勝つという考え方を疑問視し、ウイルスは人間よりも昔から存在し、生態系を維持する上で重要な役割を担っていることを強調しています。

✅ 中村氏は、生命科学という言葉が生まれた背景とその発展について説明し、アメリカ型と日本型の生命科学の違いを指摘しています。アメリカ型は医学の科学技術化を推進する一方、日本型は生命を基本とする社会の構築を目指しています。

✅ 中村氏は、現在の社会構造は「金融資本主義、科学技術―人間」であり、この構造が自然環境と人間の体と心を破壊していると主張しています。自然に対する人間の責任を認識し、生命を基本とする新しい社会モデルを構築する必要があると訴えています。

さらに読む ⇒Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/explore/highlight/20210713_e01/生命誌研究という新たな学問分野を開拓し、その重要性を訴え続ける中村桂子氏の熱意に、感銘を受けました。

中村桂子氏は、生命科学の知識を基に、地球上の生命の歴史を紐解く研究を行っています。

特に、戦争を経験し、戦後の高度経済成長期に大学を卒業した経験から、科学技術が発展する現代において、人間がどのように生きていくべきかを問い続けてきました。

1980年代後半に「生命誌」という概念に行き着き、その研究を進めるために、JT生命誌研究館を設立しました。

55歳で迎えた人生の折り返し点を機に、生命誌研究館の副館長に就任し、現在も研究活動に励んでいます。

えーっと、生命誌って、生き物の歴史とか、そういうの研究するんよね?なんか、宇宙の神秘みたいで、ワクワクするわ!

生命誌研究を通して伝えたいこと

中村桂子氏はどんな研究をしていますか?

生命の進化と人間と自然の関係

Chapter-4では、生命誌研究を通して中村桂子氏が伝えたいことについてご紹介します。

公開日:2021/03/12

✅ 新型コロナウイルスの出現は人間社会の脆弱性を露呈させ、ウイルスと人間の対立という図式で捉えられがちだが、生命誌研究者の中村桂子さんは、ウイルスを「悪者」と決めつけず、「生きものとウイルスは長い付き合い」であり、共存していく道を模索すべきだと主張する。

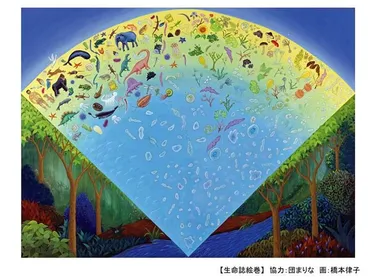

✅ 生命誌とは、ゲノム解析を基に、生きもの同士の関係や歴史を解き明かし、「どう生きるか」を探求する学問であり、地球上の多様な生命の共通性と多様性を理解する上で重要な役割を果たす。

✅ 中村さんは、ウイルスと人間の共存について、ウイルスは「良い子」とは言えないが、細胞のあるところにウイルスありという関係性を理解し、互いにうまくやっていく方法を見つけるべきだと訴えている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20210312/dde/012/040/010000c生命誌研究を通じて、私たち人間と自然の深い繋がりを改めて認識し、その大切さを理解することができました。

中村桂子氏は、生命誌研究を通して、生命の進化や人間と自然の関係について研究しています。

また、講演や著書を通して、多くの人に生命の不思議や大切さを伝えています。

主な著書には、『中村桂子コレクションいのち愛づる生命誌』シリーズ(藤原書店)、『ウイルスは「動く遺伝子」』(エクスナレッジ)、『チームラボ無限の連続の中の存在』(金木犀舎)、『こどもを野に放て!AI時代に活きる知性の育て方』(集英社)などがあります。

生命誌って、ホンマに奥深いんやね!人間のことだけじゃなくて、地球上の生き物みんな繋がっとるって、改めて気付かされたわ。

未来への展望

中村桂子氏はどんな問題に関心を持っていますか?

科学と人間、生命、環境

Chapter-5では、中村桂子氏が考える未来への展望についてご紹介します。

✅ 記事は、生命誌研究者の中村桂子さんとYAMAP創業者 春山慶彦さんの対談で、日本の社会が抱える息苦しさの要因として、新自由主義による競争社会が挙げられています。

✅ 中村さんは、人間は自然の一部であり、新自由主義の競争論は、生きものとしての多様性を無視した考え方であると批判しています。

✅ 対談では、3.11の原発事故を例に、効率を追求しすぎた結果が、人間にとっての大きなリスクを生み出すことを指摘し、生きものとして持続可能な社会のあり方を考える必要性を訴えています。

さらに読む ⇒YAMAP / ヤマップ | 登山をもっと楽しく、登山情報プラットフォーム出典/画像元: https://yamap.com/magazine/45976中村桂子氏の言葉は、私たちに持続可能な未来を創造するヒントを与えてくれます。

中村桂子氏は、科学と人間の関係、生命の尊さ、環境問題など、幅広いテーマについて研究と啓蒙活動を行ってきました。

特に、科学技術が発展する現代において、人間がどのように生きていくべきかを問い続け、その知見を多くの人に共有することで、より良い未来を創造することを目指しています。

なるほどね!競争社会って、なんか息苦しいもんね。自然と調和して生きていく方が、やっぱり幸せそうじゃん?

生命誌研究の先駆者である中村桂子氏の歩みと、その研究を通して伝えたいメッセージを、この記事では紹介しました。

💡 生命誌研究は、生物の多様性や進化を、歴史的な視点から研究する学問分野です。

💡 中村桂子氏は、長年の研究を通して、生命の尊さ、自然との共存、そして持続可能な社会のあり方について提言しています。

💡 この記事を通して、生命誌研究の重要性と、未来への展望について理解できたかと思います。