笠置シズ子 - 戦後ブギの女王の軌跡?戦後歌謡界を席巻した「ブギの女王」とは!!?

💡 戦後歌謡界に新たな風を吹き込んだ「ブギの女王」笠置シズ子の生い立ち

💡 シズ子と服部良一が作り上げた「和製ブギウギ」の魅力と戦後音楽史への影響

💡 音楽を通して見た、笠置シズ子と服部良一の才能と時代背景

それでは、笠置シズ子の人生と音楽について、詳しく見ていきましょう。

笠置シズ子の生い立ちと舞台デビュー

笠置シズ子さんの生い立ち、なかなか波乱万丈でしたね。

✅ 笠置シズ子は、戦前・戦後にかけて活躍した歌手・女優で、「ブギの女王」として一世を風靡しました。戦後の邦楽界に、黒人音楽の影響を受けた躍動感のあるリズムと、派手なダンスパフォーマンスを導入し、革命的な存在となりました。彼女の楽曲は、日本の戦後歌謡曲の原点でありながら、時代を超えて愛される魅力を持ち続けています。

✅ 笠置シズ子は、幼少期に様々な困難を経験しました。生後まもなく父親を亡くし、母親の実家に身を寄せ、その後養母であるうめの家に引き取られました。しかし、養父母は彼女を深く愛し、踊りや三味線を習わせるなど、将来の道を大きく開くきっかけを与えました。

✅ 笠置シズ子は、宝塚音楽歌劇学校を受験しますが、体格試験で不合格となります。しかし、この挫折を機に、彼女は別の道を模索し、その才能を開花させました。その後、浪花節、歌謡曲、映画と活躍の場を広げ、昭和の時代を代表する歌手の1人となりました。

さらに読む ⇒Wikiwand出典/画像元: https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E7%AC%A0%E7%BD%AE%E3%82%B7%E3%83%85%E5%AD%90幼少期から苦労されてきたんですね。

それでも音楽の道を諦めずに、努力を続けた姿に感動しました。

笠置シズ子は、1914年8月25日、香川県で郵便局員の父親との間に生まれました。

父親の早逝と母親の貧困により、実家の引田町で母乳を提供してくれた亀井うめと出会います。

うめは、シズ子を養女として大阪に連れて行き、養父の音吉の銭湯を手伝いながら踊りや三味線を習い、近所の人気者となります。

尋常小学校卒業後、宝塚音楽歌劇学校を受験しますが、体格試験で不合格となります。

その後、大阪松竹少女歌劇団に入団し、1929年公演「第4回春のおどり開国文化」で踊り手としてデビューしました。

1933年、松竹少女歌劇団を退団し、映画や舞台で活躍します。

え、まじ?かわいそすぎるやん!でも、宝塚落ちてもめげずに、自分の道を見つけたんはすごいわ!

戦後のブギの女王 - 笠置シズ子の活躍

戦後の日本に活力を与えた「東京ブギウギ」、まさに時代を象徴する曲ですね。

✅ 1956年に設立された米国の企業であるフォード・モーターが、1957年に世界初の量産型自動運転車「フォード・エクスプローラー」を開発しました。

✅ この車は、交通事故の削減や運転の負担軽減に貢献することを目的として開発されましたが、当時の技術では実現が難しく、実用化には至りませんでした。

✅ しかし、近年、人工知能やセンサー技術などの発展により、自動運転技術は急速に進歩しており、再び注目を集めています。

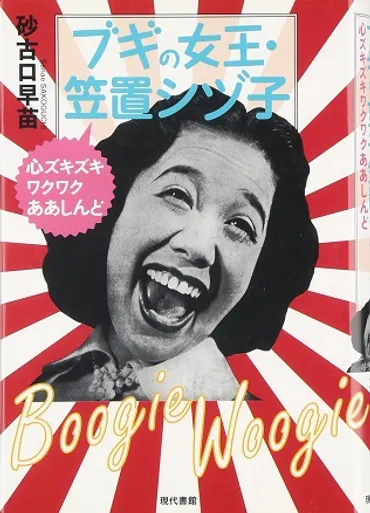

さらに読む ⇒ブギの女王・笠置シヅ子出典/画像元: http://www.sakuhokusha.co.jp/staff/revi/230.htm「ブギの女王」と呼ばれる所以ですね!笠置シズ子さんの音楽は、本当にパワフルで、元気を与えてくれます。

1947年、笠置シズ子は「東京ブギウギ」を発表し、戦後の日本に活力を与える曲として大ヒットしました。

この曲は、笠置シズ子を「ブギの女王」として確立し、戦後の歌謡界を牽引していくことになるのです。

その後も「買物ブギー」や「銀座カンカン娘」など、数々のヒット曲を世に送り出し活躍しました。

うおー!めっちゃ盛り上がっとるやん!やっぱ、ブギウギって最高やね!

才能開花 - 服部良一と笠置シズ子の出会い

服部良一先生は、笠置シズ子さんの才能を最大限に引き出したんですね。

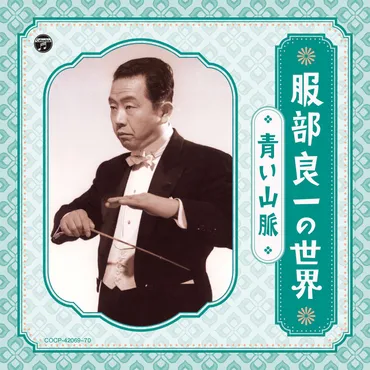

✅ NHK朝ドラ「ブギウギ」で作曲家・羽鳥善一のモデルとなっている服部良一は、ジャズやブルース、ブギウギを日本のテイストにアレンジした「ハイカラ歌謡」の創始者であり、昭和歌謡界に多大な影響を与えた人物である。

✅ 服部良一は作曲・編曲だけでなく作詞もこなし、映画音楽や舞台音楽も手がけるなど、多岐にわたる活躍を見せ、昭和26年までに2000曲以上の作品を生み出した。

✅ 現在でも昭和歌謡番組で頻繁に流される服部良一の楽曲は、令和の時代においても色褪せない魅力を放ち、その作品が名曲揃いであることを改めて認識させてくれる。

さらに読む ⇒JBpress (ジェイビープレス) | リアルな知性で世界に勝つ出典/画像元: https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/78429服部先生の指導があったからこそ、笠置シズ子が「ブギの女王」として活躍できたんですね。

笠置シズ子の才能を見抜き、スターに押し上げたのは、作曲家・服部良一でした。

ドラマ『ブギウギ』では、服部良一は羽鳥善一という名で、草なぎ剛さんが演じています。

服部はシズ子の高い声を殺し、地声で歌うように特訓し、シズ子の才能を見抜き、限りない伸びしろを感じていたのです。

服部は自身のジャズを歌わせるため、そして声帯を壊してしまう前に鍛えるため、地声で歌うことを求めたと言われています。

シズ子が大スターになれたのは、この特訓があったからかもしれません。

ドラマは服部とシズ子のエピソードをほぼ史実に沿って丁寧に描いています。

へぇー、服部さんってすごい人だったんやね!シズ子ちゃんをスターにしたってことは、やっぱ天才やな!

笠置シズ子と服部良一 - 戦後音楽史への影響

笠置シズ子さんと服部良一さんのコンビは、戦後日本の音楽史に大きな影響を与えたんですね。

✅ 本書は、戦後日本の代表的な歌手・笠置シヅ子と作曲家・服部良一について、彼らの活躍した「音曲」という文化を通して近代日本の大衆音楽史を新たな視点から考察したものである

✅ 「音曲」を、西洋由来の「音楽」に置き換えられるのではなく、日常的な娯楽としての「音曲」の連続性の中に、欧米由来の要素が取り入れられていった過程として捉えることで、従来の大衆音楽史の視点を変えようとしている

✅ 笠置シヅ子と服部良一が活躍した「レヴュー」という舞台形式が、大阪で独自に発展してきたことを踏まえ、近代日本の大衆音楽史における大阪の役割を再評価する

さらに読む ⇒本がひらく出典/画像元: https://nhkbook-hiraku.com/n/n7aeef102fbfc「リズム音曲」という独自の世界観を確立したんですね。

二人の功績は本当に素晴らしいです。

笠置シズ子は、昭和9(1934)年にレコードデビューし、昭和31(1956)年に引退するまでの約20年間に数多くの楽曲をコロムビアに遺しました。

笠置シズ子と服部良一は、戦前戦後期の日本の大衆音楽史において、洋楽と在来の感性を融合させた「リズム音曲」という独自の世界を築きました。

笠置は、大阪松竹楽劇部で培った歌と踊りの才能で、エネルギッシュなパフォーマンスを披露し、多くの観客を魅了しました。

一方、服部は、ジャズに傾倒し、道頓堀で演奏経験を積んだ後、オーケストラやジャズバンドで活躍し、幅広い音楽ジャンルの楽曲を手掛けました。

1948年公開の映画『酔いどれ天使』は、笠置の「ジャングル・ブギー」の歌唱シーンが話題となり、当時の大衆音楽の熱狂が伝わってくる貴重な作品です。

彼らの活躍は、戦後における日本の大衆音楽が単に洋楽の影響を受けただけでなく、独自の進化を遂げたことを証明しています。

へー、そうなんだ!服部さんとシズ子のコンビって、最強やな!

和製ブギウギの魅力と笠置シズ子のパフォーマンス

「和製ブギウギ」の特徴が7つも!今まで気づかなかった魅力が沢山ありました。

公開日:2023/10/10

✅ この記事は、戦前・戦後の日本の大衆音楽史における笠置シヅ子と服部良一の重要性を論じています。彼らの活躍は、敗戦後の日本の音楽が洋楽中心に生まれ変わったという一般的な認識に異議を唱え、当時の大衆音楽を「リズム音曲」と定義し、その魅力を再評価するものです。

✅ 記事では、笠置シヅ子が大阪の松竹楽劇部に入団し、独学で歌を習得して娘役として活躍し、服部良一が大阪の下町で音楽に親しみ、ウクライナ出身の音楽家から作曲の基礎を学んだこと、そして共に道頓堀のジャズ文化に影響を受けたことが紹介されています。

✅ 笠置と服部の活動は、宝塚歌劇のような「良家の子女」によるショーとは異なる、「レヴュー」文化を育んだ大阪の庶民的なエンターテイメントの様子を浮き彫りにします。彼らは、歌や踊り、笑いなどの娯楽要素を組み合わせた「リズム音曲」を通じて、当時の観客に喜びと興奮を与えていたのです。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g02332/笠置シズ子さんのパフォーマンスは、本当にパワフルで、見ている人を魅了しますよね!。

笠置シズ子と服部良一が作り出した「和製ブギウギ」は、当時の流行歌とは異なる7つの特徴を持ち、唯一無二の魅力を放っていました。

1. リズミカルな早口の歌唱による疾走感 2. ジャズ音楽の影響を受けた解放感 3. ジャズ風スキャットを用いたハイカラ感 4. 会話体歌詞によるアドリブ感 5. 客席との一体感を生み出す掛け声 6. 韻を踏んだオノマトペによる臨場感 7. 関西弁による現実感 これらの要素が融合し、ユーモア、スピード感、ストーリー性豊かな楽曲シリーズが誕生しました。

特に『買物ブギー』は、コテコテの大阪弁と会話体を巧みに組み合わせた傑作です。

笠置シズ子は、舞台上で3センチの付けまつげをばたつかせ、大きな声で歌い、スカートを気にせず踊り、客席に掛け声をかけ、観客と一体になるパフォーマンスで、見ている人に笑顔と躍動感を与えました。

当時の歌手としては珍しいスタイルで、松竹楽劇部出身の実力を発揮していました。

まじ!?めっちゃ楽しそうやん!笠置シズ子、最高かよ!

笠置シズ子さんの音楽は、時代を超えて愛される魅力がありますね。

💡 笠置シズ子は、戦後日本の歌謡界に「ブギ」という新しい音楽ジャンルを確立した

💡 笠置シズ子の才能を見抜き、スターに育て上げた作曲家・服部良一とのコンビは、戦後音楽史に大きな影響を与えた

💡 笠置シズ子の音楽は、今もなお多くの人に愛され、聴き継がれている