鯉の滝登り? なぜコイは竜になったのか?その驚くべき真実とは!?

💡 「鯉の滝登り」は、困難を克服し、成功を収めることを象徴する中国の故事成語です。

💡 「鯉の滝登り」は、日本の文化にも深く根付いており、様々な場面で用いられています。

💡 「鯉の滝登り」には、現代でも多くの人が興味を持つ、興味深い裏側があります。

それでは、最初の章へ進んでいきましょう。

「鯉の滝登り」:困難を克服し、成功を収める象徴

「鯉の滝登り」は、中国の古い故事であり、日本でも古くから親しまれてきた言葉ですね。

公開日:2024/04/19

✅ 登竜門は、中国の故事に由来する立身出世を表す言葉で、成功や運勢、運命の変化を願う絵として多く描かれています。

✅ 登竜門は「龍門」に登ることと「龍で登っていく門」の2つの意味があり、現代では良い大学への入学、大企業への就職など、さまざまな成功を意味します。

✅ 登竜門の由来は、中国の後漢書に登場する政治的に混乱した時代、李膺という官僚の推薦を受けることが龍門を登ったことと同じで、出世を意味したという故事です。龍門は黄河の上流にある峡谷で、鯉が龍門を登りきると龍に変わって空に昇るという伝説があります。

さらに読む ⇒セオアートギャラリー出典/画像元: https://ja.seoartgallery.com/%E7%99%BB%E7%AB%9C%E9%96%80-%E6%84%8F%E5%91%B3-%E7%94%B1%E6%9D%A5/「鯉の滝登り」は、努力や忍耐の大切さを教えてくれる素晴らしい故事だと思います。

「鯉の滝登り」は、困難を克服し、成功を収めることを象徴する故事成語です。

中国の古い故事で、黄河の滝「龍門」を登り切った鯉が龍に変わるという伝説が由来しています。

この故事は、努力と忍耐の精神を象徴し、日本では出世や成功を願う縁起の良いものとして、様々な場面で用いられています。

鯉のぼりは、子どもの成長と健康を願う象徴であり、鯉の滝登りの文様は、繁栄と幸運を願うシンボルとして飾られます。

へぇー、めっちゃホンマに龍になるんや!ホンマに登ったらええやん!

「鯉の滝登り」:類義語と使用例

「鯉の滝登り」は、様々な場面で使える言葉ですね。

✅ 「鯉の滝登り」は、勢いがあること、または立身出世を表す縁起の良いことわざです。

✅ 中国の竜門の伝説が由来で、鯉が激流を登り切って竜になることから、困難を乗り越えて成功することを意味しています。

✅ ビジネスシーンでは、出世や業績向上など、勢いのある状況を表す際に使用されます。

さらに読む ⇒@DIME アットダイム出典/画像元: https://dime.jp/genre/1223032/類義語を知ることで、より豊かな表現ができるようになりますね。

「鯉の滝登り」は、困難を克服し、目標を達成した人物や状況を表現する際に用いられます。

類義語には、「登竜門」「飛躍」「躍進」「昇進」「大成」などがあります。

これらの言葉は、いずれも困難を乗り越えて成功を収めることを意味し、「鯉の滝登り」と同様に、努力や挑戦を称賛する際に用いられます。

なるほどね、じゃあ俺も転職したら「鯉の滝登り」って言うわ!

「登竜門」:イウンの物語から生まれた故事

「登竜門」は、中国の伝説に由来しているんですね。

公開日:2022/08/13

✅ コイは、中国の伝説「登竜門」において、滝を登り切って竜になった生き物として、立身出世の象徴とされています。

✅ しかし、コイは実際には急流を遡る泳力を持っていないため、なぜ登竜門を登り切ることができたのかは疑問です。

✅ 記事では、コイの「老い」に着目し、その特徴や戦略について考察していくことを示唆しています。

さらに読む ⇒婦人公論.jp|芸能、事件、体験告白……知りたいニュースがここに!出典/画像元: https://fujinkoron.jp/articles/-/6114?display=fullコイの老いに着目した考察は、興味深いですね。

鯉の滝登りは、中国の後漢時代の宦官イウンの物語に由来する故事です。

イウンは腐敗した宦官と闘い、最終的に高官に昇進し、人々から尊敬されました。

彼の功績は、中国の伝説にある龍門の滝を登り龍になる鯉に例えられ、登竜門という言葉が生まれました。

鯉の滝登りは、困難を乗り越えて成功を目指すことを象徴する言葉として、現代でも広く使われています。

受験、就職、起業など、様々な場面で「登竜門」という言葉が使われ、成功への願いが込められています。

いやー、コイって老いぼれても頑張るんやなー、尊敬するわ!

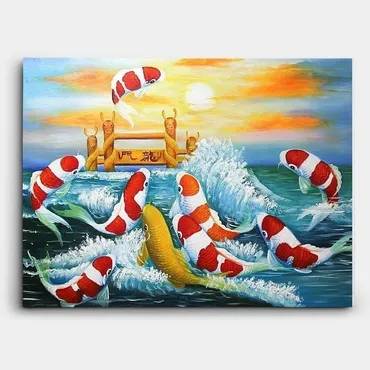

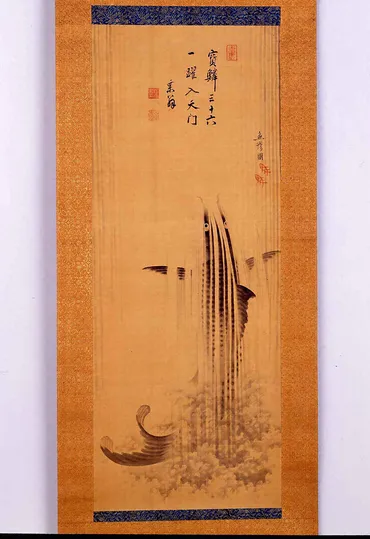

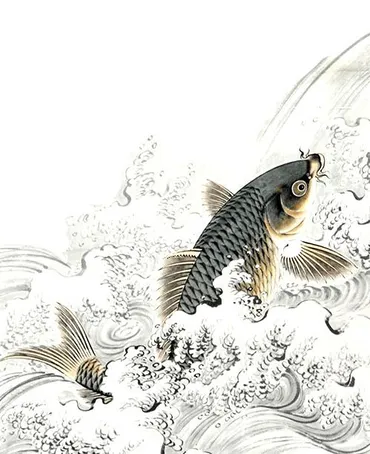

鯉の滝登り:絵画や風水における表現

「鯉の滝登り図」は、素晴らしい作品ですね。

✅ 香川県立ミュージアム所蔵の「鯉の滝登り図」は、京都在住の国学者楫取魚彦が描いた魚の絵で、讃岐出身の儒者柴野栗山が賛を書いた作品です。

✅ この作品は、鯉が竜に変化する出世を象徴しており、画材からその意味が読み取れます。

✅ 楫取魚彦は巧みな魚の描写で知られており、柴野栗山の賛は作品にさらなる深みを与えています。

さらに読む ⇒文化遺産オンライン出典/画像元: https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/76362絵画や風水における「鯉の滝登り」の表現は、興味深いですね。

鯉の滝登りの絵画は、躍鯉図や蓮鯉図など、様々な形で表現されています。

近年では、風水の一環として鯉の絵を飾ったり、財布に入れて持ち歩く人も増えています。

コイは、立身出世のシンボルとして、端午の節句の鯉のぼりのモチーフとなっています。

えー、コイの絵飾ったら金運アップするん?マジ!?

「竜門」:挑戦と謎

「竜門」は、挑戦と謎に満ちた場所ですね。

公開日:2021/10/13

✅ 「登龍門」は、中国の故事に由来しており、難関を突破して立身出世することを意味します。故事では、黄河にある龍門の峡谷を登り切った魚が龍に変化するという伝説が語られています。

✅ 日本の「鯉のぼり」は、江戸時代に子供たちの成長と出世を願って立てられるようになったもので、登龍門の故事に由来しています。

✅ 中国の夏王朝時代の禹が黄河治水事業で作った三段の滝「禹門三級」も、登龍門の故事と関連しており、困難を乗り越えて成功を収めた象徴として捉えられています。

さらに読む ⇒鯉山町衆出典/画像元: http://koiyama.com/touryumon/コイがなぜ竜門を登り切ったのか、謎は深まるばかりですね。

中国の黄河にある滝「竜門」を登り切った魚は竜になると伝えられていますが、実際には様々な魚が登竜門に挑戦したと言われています。

コイは、緩やかな流れの池や川に棲む魚であり、急流を遡る泳力はありません。

しかし、竜門を登り切ったのは、数ある魚の中でもコイだけだったのです。

なぜ、コイが竜門を登り切ったのかは、謎です。

コイってマジっすか?なんでコイだけ龍になったんやろ?

「鯉の滝登り」は、古今東西で人々に愛され、様々な形で表現されてきた、魅力的な故事です。

💡 「鯉の滝登り」は、困難を克服し、成功を収めることを象徴する故事成語です。

💡 「鯉の滝登り」は、日本の文化にも深く根付いており、様々な場面で用いられています。

💡 「鯉の滝登り」には、現代でも多くの人が興味を持つ、興味深い裏側があります。