書道家・根本知さんが語る!『光る君へ』の書の世界?大河ドラマの題字制作秘話とは!?

💡 NHK大河ドラマ『光る君へ』の題字は、書道家・根本知さんが制作

💡 根本知さんは、ドラマの書道指導も担当

💡 根本知さんの書道は、ドラマの世界観を表現する上で重要な役割を果たしている

それでは、最初の章として、書道家・根本知さんの書への情熱についてお話していきます。

書道家・根本知さんの書への情熱

書道家・根本知さんの書への情熱、そしてドラマへの想いは、私たちにどんな感動をもたらすのでしょうか。

✅ 2024年放送の大河ドラマ「光る君へ」の題字は、書家・根本知さんが制作し、紫式部と藤原道長の想いが入り混じり、互いに感化し合うような印象に仕上がっている。

✅ 題字は、日本書道の「流れ」の美しさを表現するため、文字だけでなく文字と文字の間にも流れが感じられるように書かれており、根本知さんはドラマの書道指導も担当する。

✅ 制作統括の内田ゆきチーフ・プロデューサーは、根本知さんの書道の美しさ、優しさ、色気に加え、ドラマの物語の世界観を表現する上で非常に重要な役割を果たす題字であるとコメントしている。

さらに読む ⇒2024年大河ドラマ「光る君へ」書家・根本知が題字制作!「紫式部 ...出典/画像元: https://steranet.jp/articles/-/1882根本知さんの書は、本当にドラマの世界観を表すのにぴったりですね。

特に、文字と文字の間の流れが美しく、ドラマのストーリーが目に浮かびます。

2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』では、書道家・根本知さんが題字と書道指導を担当しています。

根本さんは、中学2年生の頃から仮名文字に魅了され、書の世界に入りました。

しかし、漢字には苦手意識がありました。

大人になってからの中国旅行で、漢字の原点である甲骨文字に触れ、漢字の魅力に目覚めました。

漢字を書く際に、白川静の『字統』と『字訓』を参考に、漢字の原点である古代文字や、日本語と漢字の関係について考察しています。

漢字が本来持つ力や、人が文字を書こうとした最初の動機について深く考えており、漢字に命を吹き込むことで、その文字に霊性を宿らせることができると考えています。

また、日本人が漢字を「真名」と呼んだことや、漢字と仮名の関係についても考察し、漢字と仮名は、それぞれ公と私、陽と陰のように対照的な役割を果たしてきたと語っています。

根本さんは、言葉の意味を考え、命を吹き込んで漢字を書きたいと考えており、彼の作品には、書道の伝統を受け継ぎながらも、現代的な感性と深みを感じさせる魅力があります。

え、めっちゃ綺麗やん!ドラマの題字とか、ホンマにすごいわ!

紫式部の書風を再現する

紫式部の書風を再現する上で、どのような苦労があったのでしょうか。

✅ 「光る君へ」では、紫式部の書は実物が残っていないため、古筆切と呼ばれる古い書物の断片や、伝紫式部とされる「久海切」を参考に、根本知氏が作成した。

✅ 紫式部の書は、書道家ではなく物語を書く人らしい、細くて回転が多く小粒な文字を特徴とし、早書きに適している。吉高由里子演じるまひろは、左利きながら右利きで書く練習を重ね、本番では吹き替えなしで書を披露している。

✅ 吉高由里子は、撮影外でも書道練習を重ね、回を重ねるごとに書が上手くなっている。根本氏は、吉高の努力によって、まひろの書が紫式部に同化し、大人っぽく品良くなっていると感じている。

さらに読む ⇒光る君へ」実物が残っていない紫式部の文字はこうして生まれた ...出典/画像元: https://www.cinematoday.jp/news/N0144431紫式部の書風の再現には、古筆切などの資料を参考に、現代の書道家である根本知さんの技術とセンスが光っていると感じます。

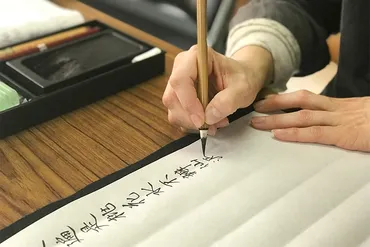

根本知さんは、大河ドラマ『光る君へ』で紫式部の書道指導を担当しており、紫式部の書風を再現するために『伝紫式部』と呼ばれる古筆切を参考に、細くて回転が多く小粒な特徴を持つ文字を参考に、吉高由里子演じる紫式部(まひろ)の手本を作成しました。

根本氏は、紫式部が書家ではなく物語の作家であることから、達筆さよりも書きやすさを重視し、現代でも多くの文字が書ける書風を目指しました。

吉高は、左利きでありながら右利きに変えて書道に挑戦し、撮影外でも練習を重ね、劇中では初期の頃は下手だった字が、回を重ねるごとに成長し、後半では根本氏の書いた文字と見分けがつかないほど達筆になっています。

根本氏は、吉高の努力と成長を高く評価し、劇中の紫式部の書が、物語の展開とともに変化していることを指摘しています。

マジ!?左利きなのに右利きで練習とか、大変そうやけど、吉高由里子ってホンマに努力家やな。

書道教室の普及と美術展

書道教室の普及や美術展について、根本知さんはどのような想いを抱いているのでしょうか。

公開日:2022/09/17

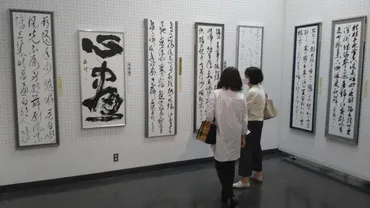

✅ 第65回記念埼玉書道展が県立近代美術館で開催され、漢字、仮名、調和体、少字数、篆刻の5部門で計612点の作品が出品されました。

✅ 一般公募から特選17点、準特選27点、秀作66点の計110点が選ばれ、毎日新聞社賞(特選)には少字数の部に出品した熊谷市の保坂香泉さんの作品が選ばれました。

✅ 県内最大の書の公募展として、19歳から95歳までの書道愛好家による力作が展示されています。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20220917/ddl/k11/040/076000c書道教室の普及は、多くの人に書道を楽しんでもらう上で重要な取り組みですね。

また、美術展での作品展示は、書道家の作品を多くの人に知ってもらう良い機会になります。

根本さんは、ドラマを通じて全国に仮名文字のクラスが増えることを期待しています。

また、県内最大の美術展である埼玉県美術展覧会について、書部門に臨書・模刻作品が出品可能になったことを告知しています。

書道教室が増えるってことは、将来書道家が増えるってことやんな?楽しみやわ!

書道家と着物

書道家としての活動と、着物との関係について、お話いただけますか。

✅ 書道家である根本知さんは、平安時代の書に傾倒しており、NHK大河ドラマ「光る君へ」では題字と書道指導を担当した。

✅ 根本知さんは、墨が飛んでも大丈夫なように、黒色の小千谷縮の着物を選んでおり、普段から着物で過ごすことが多い。

✅ 大河ドラマで使用するために、平安時代の「巻筆」を参考に、軸を長くした特注の小筆を製作した。

さらに読む ⇒京都きもの市場【日本最大級の着物通販サイト】出典/画像元: https://www.kimonoichiba.com/media/column/1412/書道家にとって着物との関係は深いものなのですね。

墨が飛んでも大丈夫なように、黒色の小千谷縮の着物を選ばれているというのは、書道への情熱を感じます。

根本さんは、墨が飛んでも大丈夫なように、黒色の小千谷縮の着物を愛用しています。

着物は、書道教室やイベント、お茶会など様々な場面で着用しています。

インタビューでは、書道家としての活動や、書と着物の関係について語られています。

墨と着物の素材について触れ、墨が着物に付着しても落ちにくい理由についても言及しています。

え、マジ!?着物着て書道するって、なんかめちゃくちゃおしゃれ!

「書く」ことの魅力

現代における「書く」ことの魅力について、根本知さんはどのように考えていますか。

✅ この記事は、大人の書道教室に通う魅力とメリットを3つのポイントに分け、解説しています。

✅ まず、書道の魅力として、「美しい字が書けるようになる」「心が落ち着き、ストレス解消になる」「知性と感性が磨かれる」という3つの点を挙げています。

✅ 次に、書道教室に通うメリットとして、「基本をきちんと学べる」「上達が目に見えてわかる」「幅広い人と繋がりが持てる」という3つの点を挙げています。

さらに読む ⇒樵雲学園|学ぶ場の提供と学びの情報発信サイト出典/画像元: https://shoun.e-nippon.co.jp/blog/1手書きの文字には、デジタルでは表現できない温かさや深みがありますね。

根本知さんの言葉には、書道に対する熱い想いが伝わってきます。

現代における「書く」ことの魅力について、手書きの文字が言葉以上の思いを乗せられること、選別され本当に伝えたいことだけが残せること、そして「書く」こと自体が非日常的なぜいたくな時間であると語ります。

また、自身の経験を踏まえ、文字を美しく書くための簡単な法則を紹介し、多くの人が自分らしい字を書くことを目指せるよう、書道教室の普及を願っています。

書道って、なんか大人っぽくて、落ち着くよね!自分も書道教室行ってみたい!

今回の記事では、書道家・根本知さんの書への情熱と、大河ドラマ『光る君へ』の書の世界について詳しく知ることができました。

💡 NHK大河ドラマ『光る君へ』の題字は、書道家・根本知さんが制作

💡 根本知さんは、ドラマの書道指導も担当

💡 根本知さんの書道は、ドラマの世界観を表現する上で重要な役割を果たしている