間宮芳生はどんな作曲家?日本の民謡と西洋音楽を融合させた天才!間宮芳生の生涯とは!?

💡 間宮芳生は日本の民謡を研究し、独自の音楽スタイルを確立した作曲家です。

💡 彼の音楽は、西洋音楽と日本の民謡が融合した独特なもので、多くの聴衆を魅了してきました。

💡 間宮芳生の生涯と音楽について、詳しく解説していきます。

それでは、間宮芳生の生涯と音楽について詳しく見ていきましょう。

間宮芳生の生涯と音楽

間宮芳生の音楽は、西洋音楽の洗練された美しさの中に、日本の民謡の力強さや優しさが感じられるのが特徴です。

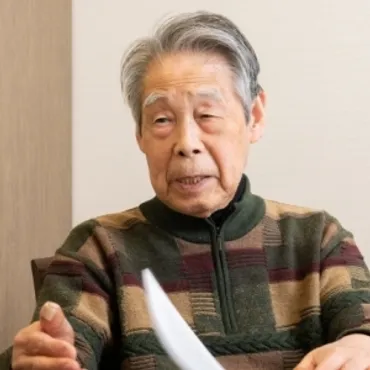

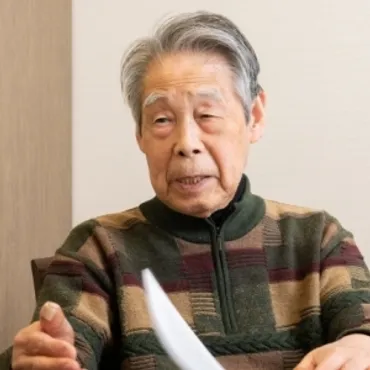

✅ 作曲家 間宮芳生は、1929年に北海道旭川市で生まれ、幼少期からピアノを弾き始め作曲もしていました。

✅ 東京音楽学校(現東京藝術大学音楽学部)作曲科を卒業後、日本の民謡を研究し、民謡から生まれた「ハヤシコトバ」を特徴とする作品群を発表しました。

✅ 合唱曲、独唱曲、室内楽、管弦楽、映画音楽、オペラなど幅広いジャンルで200以上の作品を残し、国内外で活躍しました。

さらに読む ⇒音楽っていいなぁ、を毎日に。| Webマガジン「ONTOMO」出典/画像元: https://ontomo-mag.com/people/michio-mamiya/間宮芳生の音楽は、西洋音楽の技術と日本の民謡の精神が融合した、非常に興味深いものです。

間宮芳生は、1929年生まれの日本の作曲家です。

4歳からピアノを始め、6歳で作曲を開始しました。

1947年に上京し、東京音楽学校(現東京藝術大学音楽学部)作曲科に入学しました。

卒業後、日本の民謡に強い興味を持ち、日本の伝統音楽や民族音楽を独自に融合させた作品を数多く発表しました。

彼の音楽は、民族音楽の中に宿る原音楽的な響きと、西洋芸術音楽が失ってしまったマジナイの力を持ちます。

彼の作品は、弦楽四重奏曲、室内楽、管弦楽、映画音楽、オペラなど、幅広いジャンルにわたっています。

間宮芳生は、社会への関心から、日本民謡だけでなくジャズやアフリカ民俗音楽を素材とした独自の作風を確立し、数々の賞を受賞しました。

1992年には紫綬褒章、1999年には勲四等旭日小綬章を受章しました。

また、静岡音楽館AOIの初代芸術監督を務め、音楽評論家としても活躍しました。

へぇー、めっちゃ興味深い!日本の民謡と西洋音楽を混ぜて作曲したんや!

作曲家としての活動

間宮芳生は、日本の伝統音楽を現代に蘇らせた作曲家と言えるでしょう。

公開日:2024/12/12

✅ 作曲家の間宮芳生さんが11日、肺炎のため95歳で亡くなりました。

✅ 間宮さんは、日本の民謡や世界の民俗音楽を取り入れた合唱曲などを手がけ、1958年には「合唱のためのコンポジション第1番」で毎日音楽賞を受賞しました。

✅ また、映画「火垂るの墓」や大河ドラマ「竜馬がゆく」などの音楽も作曲し、静岡音楽館AOIの初代芸術監督を務めるなど、幅広い分野で活躍しました。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASSDD1T7BSDDUCVL041M.html間宮芳生は、日本の音楽界に大きな足跡を残した作曲家です。

間宮芳生は、1953年に外山雄三、林光と共に作曲家グループ「山羊の会」を結成しました。

彼は、戦後の前衛音楽の潮流の中で、日本の民俗音楽を創作の出発点に置き、世界諸民族の民俗音楽にも関心を広げました。

彼の作品には、欧州のコンクールでグランプリを受賞した放送用オペラ「鳴神」、倉橋由美子の小説を原作としたオペラ「ポポイ」、映画「火垂るの墓」やドラマ「竜馬がゆく」の音楽などがあります。

おー、すごい!映画音楽も作曲してたんだ!

音楽的影響と代表作

間宮芳生は、バルトークの影響を受け、民俗音楽研究に力を入れていたんですね。

✅ 柴田南雄は1949年から1951年にかけて、『音楽藝術』誌にバルトークの紹介記事を連載していました。この記事は、バルトークの生涯や作品、作曲技法について詳しく解説しており、特に1949年9月号の「ベーラー・バルトーク 其ノ二 作曲技法上の諸問題」では、柴田南雄が提唱した「配分法」について言及されています。

✅ 記事では、柴田南雄がバルトークに関心を抱くようになったきっかけについて、従兄弟の徳永康元がハンガリーから送ってきたバルトークの合唱曲の楽譜が影響を与えたとする説が紹介されています。徳永康元は1940年から1942年にかけてハンガリーに留学しており、バルトークの演奏会やオペラを鑑賞した経験を持っていたことから、柴田南雄にバルトークについて多くの情報を提供していた可能性があります。

✅ 柴田南雄は、理学部大学院を中退して文学部で美学美術史を学び直したことから、音楽への本格的な関心を示していたと考えられます。徳永康元から得たバルトークに関する情報は、柴田南雄が音楽の道へ進む決意をするきっかけになった可能性があり、バルトークの音楽への影響は非常に大きいと考えられます。

さらに読む ⇒仕事の日記出典/画像元: https://tsiraisi.hatenablog.com/entry/20110410/p1間宮芳生は、バルトークの影響を受けながらも、独自の音楽世界を築き上げた作曲家です。

間宮芳生は、東京音楽学校で池内友次郎に師事し、バルトークの影響を受け民俗音楽研究に力を入れた。

代表作に《合唱のためのコンポジション》シリーズ、《オーケストラのための2つのタブロー65》などがあります。

また、ピアノ演奏を得意とし、《ピアノ協奏曲第2番》や《ピアノ・ソナタ》など、多くのピアノ作品も残しています。

へぇー、バルトークの影響を受けてたんや!でも、おばあちゃんには、間宮芳生の音楽の方がよくわかるわ。

間宮芳生は、日本の民謡を現代に蘇らせた作曲家として、これからも多くの人に愛されるでしょう。

💡 間宮芳生は、日本の民謡を独自の視点で解釈し、新しい音楽を生み出した作曲家です。

💡 彼は、西洋音楽と日本の民謡の融合という、新しい音楽の道を切り開きました。

💡 間宮芳生の音楽は、今もなお、多くの聴衆を魅了しています。