「てふてふ」って、何? 蝶々って書くけど、意味と発音は?古文の読み方とは!?

💡 「てふてふ」は古語で、現代では「ちょうちょう」と読みます。

💡 古文では「てふてふ」と書いて「ちょうちょう」と読む例が多く見られます。

💡 「てふてふ」は「喋々」とも書き、しきりにしゃべる様子や口数が多いさまを表すこともあります。

それでは、最初の章に移りましょう。

「てふてふ」の意味と発音

「てふてふ」は古語で、現代では「ちょうちょう」と読みます。

公開日:2023/09/30

✅ 日本語の文字と発音の関係は複雑で、例えば「は」の発音や漢字の多様な読み方など、普段何気なく使っている日本語でも、その仕組みを理解するのは難しい。

✅ 本書は、日本語の変遷史を通じて、言葉と生活の密接な関係を示しており、文字の起源や音韻変化、外来語の取り込みなど、日本語の面白さを様々な角度から解説している。

✅ 日本語の歴史を端的に学ぶことができる良書だが、全く知識がない人には、やや難解な内容である。

さらに読む ⇒ukiyobanare出典/画像元: https://ukiyobanare.com/2023/book/tefutefu/古文では「てふてふ」と書いて「ちょうちょう」と読む例が多く見られます。

「てふてふ」は古語で、現代では「ちょうちょう」と読みます。

古文では「てふてふ」という表記のまま、「ちょうちょう」と発音する例が多く見られます。

また、「てふてふ」は「喋々」とも書き、しきりにしゃべる様子や口数が多いさまを表すこともあります。

「てふてふ」って、ホンマに「ちょうちょう」って読むん? へぇー、知らんかったわー!

古文の仮名遣いから現代文への変換

古文の仮名遣いは難しいですよね。

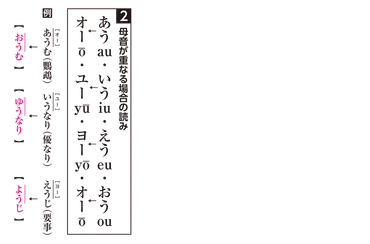

✅ この記事は、古文の学習における「歴史的かなづかいと読み方」について解説したものです。

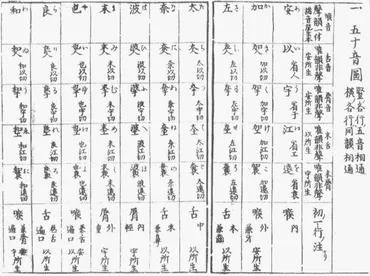

✅ 具体的には、古文における五十音図の特徴、特にヤ行とワ行に「い・え」「ゐ・う・ゑ」が含まれることや、歴史的かなづかいにおける「は」行が「わ」行で読まれることなどを説明しています。

✅ さらに、母音の重なりや「てふ」「けふ」などの特殊な読み方についても、現代かなづかいとの違いを例を用いて詳しく解説しています。

さらに読む ⇒勉強のわからないを5分で解決出典/画像元: https://www.try-it.jp/chapters-14467/lessons-14546/現代では使わない「ゐ」や「ゑ」など、古文独特の仮名遣いがあります。

古文の仮名遣いを現代文に変換する際には、いくつかのルールがあります。

例えば、現代仮名遣いでは「い」と読む「ゐ」は「い」に、「う」と読む「ゑ」は「う」に、「を」と読む「お」は「を」に変換されます。

古文の読み方、むっちゃ難しいよね。でも、面白そう!

「てふてふ」が古典文学への入り口に

「てふてふ」は、古典文学への入り口となる言葉かもしれません。

✅ この記事では、「てふてふ」の読み方と意味、古文の仮名遣いについて解説しています。

✅ ゛てふてふ゛は、蝶々のことを意味する古語で、現代では「ちょうちょう」と読みます。

✅ また、歴史的仮名遣いから現代仮名遣いに変換するための基本的なルールも説明されています。

さらに読む ⇒Tap-biz|スマホで軽く叩く、気軽に見られるビジネスサイト出典/画像元: https://tap-biz.jp/lifestyle/word-meaning/1134410古典文学を読む際には、古文の仮名遣いを理解することが重要です。

「てふてふ」は古語や古文の世界でよく使われる言葉であり、古典文学に触れるきっかけにもなります。

古典文学を読む際には、古文の仮名遣いを理解し、現代文に書き換えることでより理解を深めることができます。

「てふてふ」って、なんか、懐かしい感じするわ。

「てふ」と「ちょう」の発音と表記のずれ

発音と表記のずれは、日本語の歴史を感じさせます。

✅ この記事は、ISBN/JANコードを管理するシステムに関するものです。

✅ 記事によると、このシステムは、ISBN/JANコードを発行・管理することで、書籍等の識別を容易にし、流通を円滑化することを目的としています。

✅ また、このシステムは、出版社や書店など、様々な関係者が利用できるようになっており、書籍の流通を効率化し、顧客満足度を高める役割を担っています。

さらに読む ⇒HMV&BOOKS online - �{�ECD�EDVD�E�u������C�E�Q����E�O�b�Y�̒ʔ̐��T�C�g出典/画像元: https://www.hmv.co.jp/artist_%E9%87%98%E8%B2%AB%E4%BA%A8_000000000809127/item_%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%AE%E7%99%BA%E9%9F%B3%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%8B-%E3%80%8C%E3%81%A6%E3%81%B5%E3%81%A6%E3%81%B5%E3%80%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%8C%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%8D%E3%81%B8%E3%80%81%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%97%85-%E4%B8%AD%E5%85%AC%E6%96%B0%E6%9B%B8_13612464平安時代の外来語の影響が垣間見える、興味深い現象ですね。

「てふ」と書いて「ちょう」と読むのは、平安時代に外来語の「tiep」が「カハヒラコ」に代わって定着し、その発音をそのまま文字に書き写したためです。

その後、時代と共に発音が変化し、「てう」を経て「ちょお」になったものの、表記は「てふ」のまま残ったため、発音と表記のずれが生じました。

つまり、かつては「てふ」と書いて「てふ」と読んでいたものが、発音の変化によって「ちょう」と読むようになったのです。

「てふ」って、昔は「てふ」って読んでたんや! へぇー、変わってるなー。

日本語発音の変化の歴史

日本語の発音変化は、長い歴史の中で積み重ねられてきたものです。

✅ 本書は、奈良時代から江戸時代後期までの日本語の発音変化を、音声史を通史として叙述しており、音声変化の原因を考察している点が特徴です。

✅ 本書では、現代語の「フ」の発音が平安時代からの「fa」が変化した痕跡であることや、沖縄県の名護方言が奈良時代語直系である可能性、また、古代の漢字音の痕跡が地名に残っていることなど、現代でも実感できる昔の発音の痕跡について紹介しています。

✅ 著者は、日本語音韻史を一人で執筆する例がほとんどない現状に鑑み、音声に関する諸現象を貫徹する原理的解明を行う必要性を感じ、専門分野である奈良時代語や平安時代語、そして仮名遣いに関する研究などを基に、本書の執筆を決断しました。

さらに読む ⇒中央公論新社出典/画像元: https://www.chuko.co.jp/shinsho/portal/122851.html古代の日本語の発音を知ることは、現代の日本語をより深く理解するためにも役立ちます。

日本語の発音は、平安時代の『ふぁふぃふふぇふぉ』から現代の『はひふへほ』へと変化してきた歴史があります。

これは、万葉仮名による表記の違いや、時代による母音の変化から推測されています。

例えば、『てふてふ』が『ちょうちょう』になったのも、母音の変化によるものです。

奈良時代には8つの母音があったとされ、現代のサ行は『つぁつぃつつぇつぉ』であったと考えられています。

鎌倉時代には平安時代の文章が理解しにくくなり、藤原定家が漢字仮名交じり文を生み出したことで、現代の私たちが古文として認識するようになったのです。

日本語の発音の変化は、言語学という学問によって研究されています。

発音の変化を知ることは、日本語の歴史や文化を理解する上で重要です。

昔の日本語って、今のとは全然違うんやね! 驚きだわー。

本日は、「てふてふ」の言葉を通して、古文の世界に触れてみました。

💡 「てふてふ」は、古語で「ちょうちょう」を意味する言葉です。

💡 古文では、「てふてふ」と書いて「ちょうちょう」と読む例が多く見られます。

💡 日本語の発音は、時代と共に変化してきました。