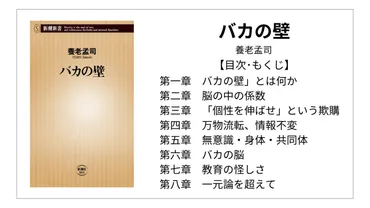

『バカの壁』:知的な壁は本当に存在するのか?「バカの壁」とは一体なんなのか!?

💡 「バカの壁」は、養老孟司氏が提唱する、人間の認識における壁のことです。

💡 この壁は、新しい知識や考え方を受け入れられない状態を指し、コミュニケーションの阻害要因となります。

💡 本書では、この壁の発生原因や克服方法について、脳科学や心理学などの知見を交えながら解説しています。

それでは、第一章「知的な壁:『バカの壁』の核心」について解説して行きます。

知的な壁:『バカの壁』の核心

第一章では、「バカの壁」の概念について、養老孟司氏の考え方を中心に詳しく解説していきます。

✅ この記事は、養老孟司氏の著書「バカの壁」の内容を解説しています。

✅ 著者は、人間の行動を「y=ax」という一次方程式で説明し、係数aがゼロまたは無限大になることで「バカの壁」が生じると主張しています。

✅ aがゼロまたは無限大になる状態は、外部からの情報を受け入れず、自分の考えや価値観に固執する状態であり、現代社会における意識中心的な思考様式がその原因であると指摘しています。

さらに読む ⇒ブック・ナビ★書評と雑学と本の総合リンク集出典/画像元: http://www.book-navi.com/book/baka.html養老先生は、独自の視点で人間の認識について分析し、私たちが知らず知らずのうちに抱えている壁の存在を浮き彫りにしていますね。

『バカの壁』は、養老孟司氏による、人間の認識における壁、つまり「知らないということも知らない」状態の存在を説き、その壁を超えることの重要性を訴える本です。

本書では、壁を超えることで新たな知見や世界が開ける一方、壁は常に存在し、新しい「知らないこと」に出会うたびに新たな壁が生まれることを示唆しています。

著者の独特な言い回しは難解に感じる部分もありますが、その奥底には深い哲学的なメッセージが込められています。

本書は、人生の岐路に立ち、壁にぶつかっている人や、課題解決に苦しんでいる人にとって、物事の考え方やあり方について示唆を与えてくれるでしょう。

特に、自身の考え方や認識の枠組みそのものが壁になっていることに気づき、それを超えることで、新たな視点や可能性が見えてくるというメッセージは、多くの人にとって深い共感と学びを得られるものです。

また、本書は「ないことが在る」という概念も提示し、五感で捉えられないもの、つまり「ない」と認識されているものの中に、実は存在しているものがあることを示唆しています。

この概念は、既存の知識や経験にとらわれず、常に新たな可能性や未知の領域を探求していくことの大切さを教えてくれます。

へぇ~、なんか難しそうやけど、ちょっと面白そうやんな。

バカの壁:知的な理解の阻害要因

第二章では、「バカの壁」がどのように形成されるのか、具体的な例を挙げながら解説していきます。

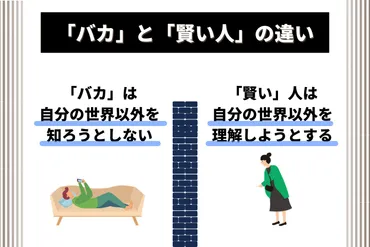

✅ 「バカの壁」は、自分とは異なる世界を知ろうとしない人が築き上げる壁であり、それは性別、学歴、IQとは関係なく、新しい知識や考え方を受け入れる姿勢の欠如によって生まれる。

✅ 著者は、現代人がインプットばかりでアウトプットを怠っていること、知識を得ただけで深く思考せず「分かった気になってしまう」ことを問題視し、アウトプットの重要性を訴えている。

✅ 「バカの壁」をつくる人の特徴として、浅い理解で「分かった気になりがち」、自分の「個性」を過度に主張し、社会への適応を軽視する傾向、そして「正解は一つ」という固定観念を持つことが挙げられる。

さらに読む ⇒令和時代のキャリア戦略出典/画像元: https://job-tier.com/article.php?id=726自分とは異なる意見や価値観を受け入れにくいのは、確かに私も経験があります。

『バカの壁』は、多くの人が抱える『バカの壁』について、学歴やIQではなく、知的な理解を阻む要因として解説しています。

著者は、誰もが『話せばわかる』という考えは間違っていると主張し、バカの壁によって理解が阻害されることを説明します。

本書では、バカの特徴として、以下の3つを挙げています。

1. わかった気になる:表面的な知識で満足し、深く理解しようとしない。

著者は、大学の講義で妊娠・出産のドキュメンタリーを見せた際に、女子学生は深く学ぼうとしたのに対し、男子学生は既知の知識だと感じて理解を深めようとしなかった例を挙げ、バカは自分が知る必要がないと判断すると、情報を遮断してしまうと説明します。

2. 個性を大事にしようとする:個性は、他の人と違う部分であり、サイコパス的な行動もその一つです。

成功者は、みんなが理解できる個性、つまり、他人に迷惑をかけずに受け入れられる個性を持っているだけだと著者は主張します。

3. 正解が1つだと思い込む:物事を白黒はっきりさせようとする傾向があり、柔軟な思考を阻害します。

あー、わかるわかる!なんか、自分の意見と違うと、ムカつく時あるよね!

コミュニケーションの壁:相手との理解を深めるヒント

第三章では、「バカの壁」とコミュニケーションの関係について、具体的な事例を交えながら解説していきます。

✅ 「バカの壁」とは、人々の価値観や考え方、常識の違いによって、互いに理解し合えなくなる壁のこと。この壁は、個人の経験や知識、価値観の違いから生じ、コミュニケーションを阻害する。

✅ 著者は、この壁を乗り越えるためには、自分自身の考え方や価値観を疑い、他者の立場や考え方を理解しようとする努力が必要だと主張する。また、共通認識や共通言語の必要性、多様な価値観を受け入れることの重要性を訴えている。

✅ 本書では、脳科学や心理学、社会学などの知見を交えながら、人間の認識や思考、行動のメカニズムを分析し、「バカの壁」の発生原因や克服方法を探っている。さらに、教育や社会構造、人間の意識や行動について、独自の視点から考察し、現代社会における課題や解決策を提示している。

さらに読む ⇒新潮社出典/画像元: https://www.shinchosha.co.jp/book/610003/他人とのコミュニケーションにおいて、お互いの理解を深めるには、相手の立場や考え方を理解することが大切だと改めて感じます。

「バカの壁」は、養老孟司氏による、人間関係におけるコミュニケーションの難しさについて考察した本です。

著者は、多くの人が抱える「話せばわかる」という幻想を打ち砕き、相手との間に存在する「バカの壁」の存在を指摘します。

この壁は、個人の経験や価値観、情報に対する姿勢の違いによって生じ、互いの理解を阻む要因となります。

本書では、具体的に「説明されればわかるはず」「人は変わらないと思っている」「正解はいつもひとつ」という3つのバカの壁が紹介されています。

「説明されればわかるはず」は、言葉で説明すれば相手が理解してくれるという思い込みです。

しかし、経験や価値観が異なる相手には、言葉だけでは伝わらないことが多くあります。

「人は変わらないと思っている」は、過去の経験や情報に固執し、変化を拒む姿勢です。

しかし、人は学び、経験を通して常に変化しており、固定的な考え方では新しい知識や価値観を受け入れることができません。

「正解はいつもひとつ」は、自分の考え方を絶対視し、他の意見を受け入れようとしない態度です。

しかし、世の中には様々な考え方があり、正解は一つとは限りません。

これらのバカの壁は、コミュニケーションの阻害要因となるだけでなく、偏見や差別を生み出す原因にもなります。

本書では、バカの壁の存在を認識し、相手との違いを受け入れることの重要性を説いています。

読者にとって、本書は、自分自身のコミュニケーションの癖を見直す機会を与えてくれると共に、相手との理解を深めるためのヒントを与えてくれる一冊と言えるでしょう。

ばーちゃん、なんか、怖い話ばっかりするね!

脳科学からの視点:理解の壁とコミュニケーションの断絶

第四章では、「バカの壁」を脳科学的な視点から解説し、人間の認識や思考のメカニズムについて考察していきます。

✅ 「バカの壁」とは、人々が共通認識を持つことを阻む障壁であり、様々な要因が積み重なって形成される。例として、知識と常識の違い、科学の限界、個性の概念の誤解などが挙げられる。

✅ 脳の仕組みや情報処理の過程、そしてそれが人間の行動や思考に与える影響について考察する。脳は複雑なネットワークであり、個人の経験や知識に基づいて情報処理を行うため、同じ情報に対しても異なる解釈が生じる。

✅ 教育や社会構造が「バカの壁」の形成にどのように影響するかについて論じる。教育は、画一的な知識や価値観を押し付けることで、個性を制限し、異なる考え方を排除する可能性がある。また、社会構造は、権力や利害関係に基づいて、特定の価値観や思想を押し付け、多様な意見を排除することがある。

さらに読む ⇒モクホン出典/画像元: https://mokuhon.net/?p=6922脳科学の視点から考えると、人間の認識や思考の複雑さがよくわかりますね。

コミュニケーションの難しさも理解できますし。

「バカの壁」は、解剖学者である養老孟司氏が、人間の脳の仕組みから「なぜ人は理解できないのか」という疑問を解き明かした書籍です。

本書のポイントは、「人は自分の脳に入ることしか理解できない」という認識です。

つまり、私たちが理解できる範囲は、自分の過去の経験や知識、価値観によって制限されているということです。

著者は、教育現場における「個性を伸ばせ」という主張が、実は「理解」という概念に対して誤った認識に基づいていると指摘します。

例えば、出産ビデオを見た女子学生が「新しい発見があった」と感想を述べた一方で、男子学生は「すでに知っていることばかりだ」と答えたというエピソードが紹介されています。

この違いは、出産に対する関心の違い、つまり脳内の「係数a」の値の違いによって説明できます。

「係数a」とは、情報に対する反応の度合いを表すもので、0に近ければ情報に対して無関心、∞に近ければ絶対的な価値観を持つことを意味します。

つまり、「話が通じない」というのは、相手が情報に対して無関心であったり、逆に絶対的な価値観を持っているために、自分の意見を受け入れられないという状態を指しているのです。

「バカの壁」は、私たちが日常的に抱えている「理解」の壁、そしてその壁によって生まれるコミュニケーションの断絶について、脳科学的な視点から解説した、興味深い一冊です。

へぇ~、脳みそって、複雑なんやなぁ。

本日は、「バカの壁」について解説しました。

💡 「バカの壁」とは、新しい知識や考え方を受け入れられない状態を指します。

💡 この壁は、個人の経験や知識、価値観の違いから生じ、コミュニケーションを阻害します。

💡 本書では、この壁の克服方法として、自分自身の考え方や価値観を疑い、他者の立場や考え方を理解することの重要性を説いています。