THE BOOM『島唄』は、沖縄戦の経験を込めたラブソング?「島唄」誕生秘話とは!!?

💡 「島唄」は、沖縄民謡とJ-POP、J-ROCKを融合させた楽曲である。

💡 宮沢和史は、沖縄戦の経験を「島唄」に込めたメッセージを、ラブソングという形で表現した。

💡 「島唄」は、多様な音楽ジャンルや文化を取り入れることで、独自の音楽世界を築き上げた結果である。

それでは、第一章、音楽への多様な価値観と「島唄」誕生についてお話していきます。

音楽への多様な価値観と「島唄」誕生

「島唄」は、沖縄民謡の原曲と、THE BOOMの音楽性を融合させた、まさに新しい音楽ですね。

✅ THE BOOMの「島唄」は、沖縄民謡の要素を取り入れながらもJ-POPやJ-ROCKの要素も持ち合わせており、ジャンルにとらわれない独特の魅力を持つ曲であった。

✅ 宮沢和史は、「島唄」に沖縄戦の経験を込めたメッセージを、ラブソングという形で表現することで、当時のバブル経済の状況下で多くの人に共感を得られるように工夫した。

✅ 宮沢和史は、自身のルーツや属性にこだわらず、様々な音楽ジャンルや文化を取り入れることで、独自の世界観を築き上げ、「島唄」の大ヒットに繋がった。

さらに読む ⇒リアルサウンド|音楽、映画・ドラマ、エンタメ×テック、書籍のカルチャーサイト出典/画像元: https://realsound.jp/2023/02/post-1268140.html宮沢和史さんの、ジャンルにとらわれない音楽への姿勢は、本当に素晴らしいと思います。

THE BOOMの宮沢和史は、1990年代の音楽番組で、音楽の価値基準は多様化しており、良いものは良い、悪いものは悪いという感覚が重要だと語っていました。

彼は、音楽ジャンルや国籍に縛られない、多様な音楽への興味から「島唄」を生み出したとされています。

しかし、自身を「ルーツがない人間」と捉え、音楽に明確な属性を持たせないことで、様々な要素を取り込み、独自のスタイルを確立しました。

「島唄」のヒットは、宮沢の多様な考え方と音楽へのアプローチが奏功した結果であり、明確なルーツを持たないことが、彼の音楽の魅力を更に際立たせていると言えるでしょう。

へぇ~、なんか深い話やなぁ。

「島唄」誕生の背景と歌詞に込められた思い

沖縄を訪れた際に感じた戦争の悲しみが、歌詞に込められているんですね。

公開日:2024/06/06

✅ 「島唄」は、THE BOOMのアルバム「思春期」に収録された楽曲であり、1992年に沖縄限定シングルとしてリリースされ、沖縄で大きな話題となりました。

✅ 「島唄」は、宮沢和史さんが沖縄を訪れた際に戦争の跡や沖縄の人々の苦しみを感じ、その経験から生まれた楽曲です。

✅ 「島唄」は、沖縄県民の間で広く愛され、平成の沖縄ブームの起爆剤となり、沖縄の音楽シーンに大きな影響を与えました。

さらに読む ⇒OTV 沖縄テレビ放送出典/画像元: https://www.otv.co.jp/okitive/article/26973/「島唄」は、沖縄の音楽シーンに大きな影響を与えた楽曲なんですね。

1991年冬、宮沢和史はひめゆり平和祈念資料館で、戦争を生き延びた女性と出会いました。

その出会いをきっかけに、彼女の経験を歌にした「島唄」を制作することを決意しますが、自身は沖縄出身ではないため、沖縄音楽を演奏することに躊躇していました。

しかし、沖縄の音楽家である喜納昌吉の後押しもあり、リリースに踏み切ります。

歌詞は、沖縄の美しい景色と戦争の悲惨な現実が対比的に描かれます。

デイゴの花が咲き乱れる風景は、戦争で無辜の人々を巻き込んだ嵐のような状況を象徴しています。

また、サトウキビ畑とガマは愛と別れ、そして集団自決の場を象徴し、戦争によって失われた大切な人々への切ない思いが表現されています。

曲調も、沖縄伝統音楽の琉球音階と日本の音階を組み合わせることで、沖縄の人々の心の傷と亡くなった人々の無念さを表現しています。

「島唄」は、戦争によって失われた「ささやかな幸せ」と、それでも未来への希望を歌っています。

そして、戦争の悲劇を忘れずに、平和を願うメッセージを、鳥に乗って風に乗せて届けるという願いが込められています。

へぇ~、知らんかった!沖縄で人気やったんや。

「島唄」に込められた沖縄戦への哀悼の念

戦争の悲劇が、歌詞の中に表現されているんですね。

✅ 「島唄」は、沖縄戦の悲劇を歌った歌であり、歌詞には沖縄の人々の苦しみと平和への願いが込められている。

✅ 歌詞は、戦時中の沖縄の情景を鮮やかに描き出し、戦争の残酷さと平和の尊さを訴えている。

✅ 「島唄」は、沖縄の人々の歴史と文化を伝えるとともに、戦争の悲惨さを後世に語り継ぐための重要な楽曲である。

さらに読む ⇒エスニックアルミ製ソカシ小物入れ四角出典/画像元: https://www.furaha-clothing.com/blog/the-boom-%E5%B3%B6%E5%94%84%E3%81%AE%E6%AD%8C%E8%A9%9E「島唄」は、沖縄戦の悲惨さを、直接的に表現するのではなく、自然や文化を通して伝えているんですね。

「島唄」は、THE BOOMの代表曲で、沖縄戦をモチーフにした楽曲です。

歌詞には直接的な戦争描写はありませんが、沖縄の県花である「でいご」の花が咲き乱れる描写や、「くり返す悲しみは島渡る波のよう」というフレーズを通して、戦争の悲惨さを表現しています。

「ウージの森であなたと出会い、ウージの下で千代にさよなら」という歌詞は、恋人の別れを歌っているように思えますが、実は沖縄戦における「集団自決」を表現しています。

「島唄」は、沖縄戦の悲しみを直接的に表現するのではなく、沖縄の自然や文化を背景に、戦争の影を感じさせることで、聴き手に深いメッセージを伝えています。

戦争って、ほんまに恐ろしいもんやね。

「島唄」と継承への願い

「島唄」は、沖縄が抱える問題へのメッセージを込めた楽曲なんですね。

✅ 「島唄」は、沖縄戦の悲劇や米軍基地問題など、沖縄が抱える戦後問題への鎮魂とメッセージを込めた楽曲である。

✅ 宮沢和史は、沖縄民謡の継承のために、県内の民謡歌手たちの歌を収録する試みや、三線の棹の材料となる黒木を植樹する「くるちの杜プロジェクト」など、様々な取り組みを行っている。

✅ 「島唄」が20年経ち、多くの人に受け入れられ、世代を超えて歌い継がれるようになったことを喜び、未来へ向けて「島唄」を託す気持ちで、次世代の子供たちとのコラボレーションを実現した。

さらに読む ⇒映画.com - 映画のことなら映画.com出典/画像元: https://eiga.com/news/20130329/17/「島唄」は、世代を超えて歌い継がれる楽曲になったんですね。

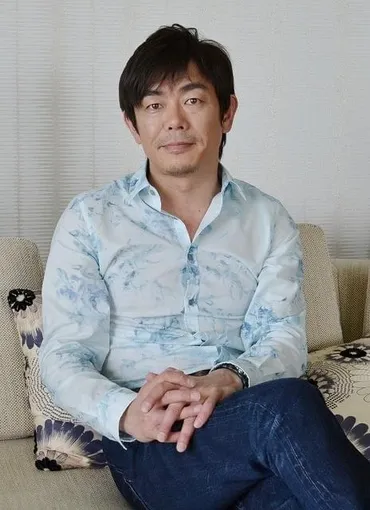

宮沢和史は「THEBOOM」の代表曲「島唄」の作詞・作曲を担当。

同曲は沖縄戦の爪痕と戦争で生き残った人々に鎮魂の意味を込めて作られた。

宮沢は「島唄」が生まれた背景や歌詞の深層を、これまで明かしてこなかったが、様々な解釈が生まれてきたため、20年経った今、その思いを語った。

沖縄戦や米軍基地問題など、沖縄の抱える戦後問題を提起し、沖縄民謡の継承のため、県内の民謡歌手たちの歌を収録するプロジェクトや、三線の棹の原材料となる黒木を植樹する「くるちの杜プロジェクトin読谷」を立ち上げ、子供たちと三線文化を未来へ繋ぐ取り組みを行っている。

宮沢は、自身が作った「島唄」が受け継がれ、当たり前のように歌われていることを喜び、次の世代に託す気持ちを表した。

映画「THEBOOM島唄のものがたり」では、宮沢と子供たちの共演が実現し、20年経った今、新たな「島唄」が誕生した。

なんか、ジーンとくる話やなぁ。

未来への音楽活動と沖縄民謡への貢献

「島唄」は、沖縄戦の悲劇と平和への願いを込めた楽曲なんですね。

✅ 宮沢和史さんが30年間歌い続ける「島唄」は、沖縄戦の悲劇と平和への願いを込めた作品であり、沖縄への「借り」について考えるきっかけを与えてくれる。

✅ 「島唄」は、沖縄戦の悲劇を直接的に描写するのではなく、サトウキビ畑での男女の出会いと別れを通して、戦争の不条理さと沖縄の人々の苦しみを表現している。

✅ 宮沢和史さんは、沖縄への「借り」について、米軍基地の移駐や自衛隊演習場の問題などを通して語り、沖縄、地元、そして日本が抱える課題に目を向けることの重要性を訴えている。

さらに読む ⇒沖縄タイムス+プラス | 沖縄の最新ニュースサイト | 沖縄タイムス社 | 沖縄タイムス+プラス出典/画像元: https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/979363宮沢和史さんは、沖縄への「借り」について考え続けているんですね。

宮沢和史さんは、デビュー35周年を迎えるにあたって、「いい曲はどんな人でも許す懐の深さがある」という考えのもと、今後も旅をしながら、人々の物語を翻訳したような楽曲を作り続けたいと考えています。

『島唄』や『風になりたい』といった代表曲が生まれた背景には、沖縄やブラジルの文化や人々との出会いがあり、それらから得たエネルギーや物語を楽曲に昇華させているということがわかります。

現在、自身の歌声や表現力に自信を持ち、精力的に活動している宮沢さんは、来年開催されるデビュー35周年記念ツアーで、過去の名曲から新作までを披露し、これまで以上に充実したステージを届けることを目標としています。

宮沢和史は、沖縄民謡を次世代に残したいという思いから、東日本大震災をきっかけに250曲以上の沖縄民謡を録音し、CDボックスとして学校や図書館などに寄贈しました。

また、三線に使われる黒木(くるち)の枯渇問題を解決するため、平田大一氏と共に『くるちの杜植樹祭』を2013年から開催し、くるちの苗木を植えています。

この活動は、宮沢の熱意と平田氏の地元への貢献意欲が合致し、地域住民の協力も得て、現在も継続されています。

100年かけて育つくるちは、未来の三線となる夢を象徴し、沖縄の伝統文化継承への貢献活動に力強いメッセージを送っています。

すごいなぁ、音楽を通して社会問題も考えてるんや。

「島唄」は、沖縄戦の経験を音楽で語り継ぐ、重要な楽曲ですね。

💡 「島唄」は、沖縄民謡とJ-POPを融合させた楽曲である。

💡 「島唄」は、沖縄戦の悲劇と平和への願いを込めた楽曲である。

💡 「島唄」は、世代を超えて歌い継がれる楽曲であり、沖縄民謡の継承に貢献している。