甲状腺機能亢進症って、一体ナニ?原因や症状、検査について詳しく解説!!

💡 甲状腺機能亢進症とは、甲状腺が過剰に働き、代謝が活発になる病気です。

💡 主な原因は、バセドウ病や甲状腺腫瘍などです。

💡 症状は、動悸、発汗、体重減少などがあります。

それでは、甲状腺機能亢進症の基礎知識から解説して行きます。

甲状腺機能亢進症:原因、症状、検査

まずは、甲状腺機能亢進症の原因と症状について詳しく解説していきます。

公開日:2019/03/05

✅ 甲状腺クリーゼとは、生命の危険のあるような重篤な甲状腺中毒状態であり、十分な治療を行なっていない甲状腺機能亢進症を持つ方が、強いストレスや妊娠・出産時に起こる可能性があります。

✅ 症状は、意識の混濁、高熱、頻脈、下痢などの胃腸症状、心不全の症状などです。甲状腺クリーゼを疑ったら、専門医のいる施設に急いで受診してください。

✅ 治療は、甲状腺ホルモンの産出・分泌を抑えること、甲状腺ホルモンの作用を抑えること、必要に応じて集中治療室での全身管理が必要です。

さらに読む ⇒しもやま内科出典/画像元: https://shimoyama-naika.com/thyroid-disease/storm/甲状腺クリーゼは怖いですね。

早期発見・早期治療がとても大切だと改めて感じました。

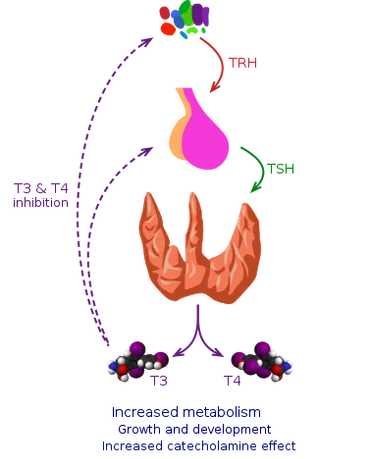

甲状腺機能亢進症は、甲状腺の機能が亢進し、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される状態です。

主な原因は、免疫異常によるバセドウ病で、遺伝的要素も指摘されています。

甲状腺腫瘍や甲状腺刺激ホルモンの過剰分泌も原因となります。

症状は、心拍数増加、血圧上昇、発汗、手の震え、不眠などの自律神経失調症状、疲労感、体重減少、過食、下痢、不安感、イライラ感、精神的な不調などがみられます。

甲状腺が腫れたり、しこりが触れたりするケースもあります。

重症化すると、甲状腺クリーゼを引き起こし、不整脈、意識消失、最悪の場合死に至る可能性もあるため、適切な治療が必要です。

検査には、血液検査で甲状腺ホルモンや甲状腺刺激ホルモンの値を測定することが行われます。

え、まじ!?甲状腺クリーゼって、なんか怖いなぁ。

甲状腺機能亢進症:症状、種類

続いては、甲状腺機能亢進症の種類についてお話します。

✅ 甲状腺機能亢進症とは、甲状腺が過剰に働き、代謝が活発になる病気です。バセドウ病が最も多い原因で、疲れ、動悸、体重減少などの症状を引き起こします。

✅ 診断は血液検査で行い、治療は内服薬が一般的です。効果が得られない場合は、放射性ヨウ素療法や手術療法が選択されます。

✅ 妊娠中は専門病院へ受診し、治療法の変更や調整を行う必要があります。甲状腺ホルモンの量は頻繁に測定する必要があるため、専門医の指示に従うことが重要です。

さらに読む ⇒あかし内科クリニック出典/画像元: https://akashi.clinic/2021/09/04/hyperthyroidism/甲状腺機能亢進症は、様々な症状を引き起こすんですね。

甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンの過剰分泌によって自律神経が乱れ、様々な症状を引き起こす病気です。

主な症状は、甲状腺の腫れ、大量の発汗、体のほてり、食欲亢進、体重減少、手の震え、動悸、息切れ、疲れやすいなどです。

これらの症状は、過剰な甲状腺ホルモンが自律神経に影響を及ぼすことで起こります。

甲状腺機能亢進症には、バセドウ病、亜急性甲状腺炎、無痛性甲状腺炎などがあります。

バセドウ病は、自己免疫による甲状腺ホルモンの過剰分泌が原因です。

亜急性甲状腺炎と無痛性甲状腺炎は、原因不明な場合もあります。

へぇ~、知らんかった。甲状腺機能亢進症って種類があるんや。

甲状腺機能亢進症:検査と治療

それでは、甲状腺機能亢進症の検査と治療について詳しく解説していきます。

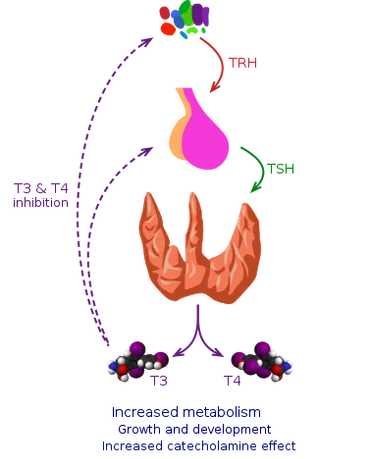

✅ この記事は甲状腺機能亢進症について解説しており、特にバセドウ病とプランマー病の病型別に症状、診断、治療法、長期経過について詳しく説明しています。

✅ バセドウ病は自己免疫疾患による甲状腺の過剰なホルモン分泌が特徴で、プランマー病は甲状腺に形成された結節がホルモンを過剰に分泌することが特徴です。

✅ 両病型とも代謝亢進、体重減少、多汗、動悸など様々な症状を引き起こしますが、バセドウ病では眼症状が出現しやすい一方、プランマー病は比較的緩徐な経過をとることが多いという違いがあります。

さらに読む ⇒神戸きしだクリニック出典/画像元: https://kobe-kishida-clinic.com/endocrine/endocrine-disease/hyperthyroidism/甲状腺機能亢進症は、色々な検査や治療方法があるんですね。

甲状腺機能亢進症の検査は、血液検査とエコー検査が主なものです。

血液検査では、血液中の甲状腺ホルモンの量を調べます。

エコー検査では、甲状腺の大きさや形を調べます。

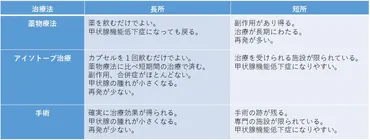

治療法は、薬物療法、放射性ヨウ素療法、手術療法などがあります。

薬物療法は、甲状腺ホルモンの分泌を抑える薬を使用します。

放射性ヨウ素療法は、放射性ヨウ素を投与して甲状腺を破壊する方法です。

手術療法は、甲状腺を摘出する方法です。

甲状腺機能亢進症は、初期症状が曖昧で、更年期障害やうつ病と間違えられることも多いため、気になる症状がある場合は、お近くの医療機関にご相談ください。

うっわ、怖い怖い!甲状腺機能亢進症って、なんかヤバい病気やなぁ。

バセドウ病:原因、症状、治療

それでは、バセドウ病について詳しく解説していきます。

✅ バセドウ病は、甲状腺ホルモンの過剰分泌による自己免疫疾患で、びまん性甲状腺腫、頻脈、眼球突出を三大徴候とし、小児では思春期以降に発症しやすいが、幼児例も認められます。

✅ バセドウ病の治療は、内科的治療、外科治療、放射線治療の3種類があり、小児では抗甲状腺薬の内服による内科的治療が第一選択となります。

✅ 治療開始後、甲状腺機能が改善するまでは安静が必要で、長時間の入浴、過労、ストレスは避け、抗甲状腺薬を服用している場合は、昆布などヨードを多く含む食品は控える必要があります。

さらに読む ⇒日本小児内分泌学会出典/画像元: http://jspe.umin.jp/public/basedow.htmlバセドウ病は、自己免疫疾患による甲状腺ホルモンの過剰分泌が原因なんですね。

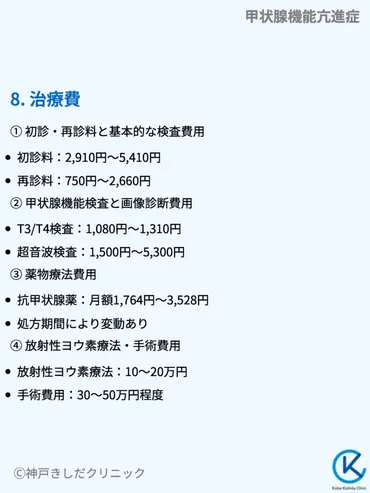

バセドウ病は、甲状腺機能亢進症の一種で、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気です。

原因は、自己免疫反応によって、甲状腺のTSH受容体に自己抗体(TRAb)が作られ、TSHの代わりにTRAbがTSH受容体と結合して甲状腺を刺激し、ホルモン分泌が過剰になるためです。

症状は、全身症状として、暑がり、疲れやすい、体重減少、発汗、皮膚の熱感など、精神症状として、イライラ感、落ち着かない、集中力や思考力の低下、不眠など、その他にも、動悸、息切れ、眼球突出、頻脈など、多岐にわたります。

治療法としては、薬物治療、放射性ヨウ素内用療法、手術療法の3つがあります。

薬物治療では、抗甲状腺薬を服用することで、甲状腺ホルモンの合成を阻害し、分泌を抑制します。

放射性ヨウ素内用療法は、放射性ヨウ素を内服することで、甲状腺組織を破壊し、ホルモン分泌を抑制します。

手術療法は、甲状腺を摘出することで、ホルモン分泌を完全に止める方法です。

バセドウ病は、適切な治療により完治が期待できる病気です。

早期発見・早期治療が重要です。

えー、バセドウ病って、なんかヤバイ!

甲状腺機能亢進症:色々な種類と治療法

では最後に、甲状腺機能亢進症の様々な種類と治療法についてお話します。

✅ バセドウ病の治療は、抗甲状腺薬による内服療法、放射性ヨウ素内用療法、手術の3つの方法があります。

✅ 抗甲状腺薬は毎日内服し、甲状腺ホルモンの産生を抑えることで症状を改善します。副作用に注意し、定期的な検査が必要です。

✅ 放射性ヨウ素内用療法は外来で受けることができ、甲状腺組織を破壊することで甲状腺機能を低下させます。手術は甲状腺の大きさが著明な場合や抗甲状腺薬での治療が難しい場合に行われます。

さらに読む ⇒甲状腺疾患の専門病院 隈病院出典/画像元: https://www.kuma-h.or.jp/kumapedia/encyclopedia/detail/?id=164甲状腺機能亢進症は、種類によって治療法も違うんですね。

甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気の総称で、バセドウ病、機能性甲状腺結節、TSH産生下垂体腫瘍、妊娠性一過性甲状腺機能亢進症などが主な疾患です。

治療方法は病気の種類によって異なり、薬物療法、手術療法、アイソトープ療法などが用いられます。

バセドウ病では、抗甲状腺薬による薬物療法が第一選択となり、副作用などがみられる場合には手術療法やアイソトープ療法が検討されます。

機能性甲状腺結節では、結節の大きさや症状の強さによって手術療法、アイソトープ療法、経皮的エタノール注入療法などが選択されます。

TSH産生下垂体腫瘍では、手術療法が一般的で、放射線治療や薬物療法が併用される場合もあります。

妊娠性一過性甲状腺機能亢進症は妊娠初期に一時的に発生し、妊娠中期に自然治癒する傾向がありますが、必要に応じて薬物療法が行われます。

甲状腺機能亢進症の患者さんは、ストレスを避け、十分な休息をとることが重要です。

また、食生活ではヨードを多く含む食品の摂取を控え、栄養バランスに配慮することが大切です。

へぇ~、甲状腺機能亢進症って色々あるんやね。

本日は、甲状腺機能亢進症について解説させて頂きました。

💡 甲状腺機能亢進症は、甲状腺の機能が亢進し、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気です。

💡 主な原因は、バセドウ病や甲状腺腫瘍などです。

💡 症状は、動悸、発汗、体重減少などがあります。初期症状は曖昧な場合も多いので、気になる症状がある場合は、医療機関への受診をおすすめします。