能登半島地震、一体何が起きたの?日本の地質学を揺るがす大事件とは!!?

💡 能登半島地震は、日本海東縁ひずみ集中帯と呼ばれる活発な地殻変動域で発生しました。

💡 地震による地形の変化は、衛星画像解析によって明らかになりました。

💡 過去の地震の教訓を踏まえ、今後の防災対策が重要となります。

それでは、能登半島地震について詳しく見ていきましょう。

能登半島地震の発生と特徴

この地震は、日本列島の地質構造の複雑さを改めて示すものであり、今後の地震発生予測の重要性を認識させられます。

公開日:2024/02/05

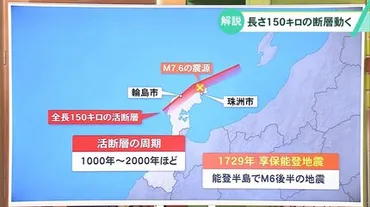

✅ 2023年1月1日に発生した能登半島地震は、日本海東縁ひずみ集中帯と呼ばれる変動域の西端で発生し、長さ150キロメートルの震源断層が割れた。

✅ 日本列島は4枚のプレートがひしめき合い、世界屈指の変動帯を形成しており、日本海東縁ひずみ集中帯は、主要活断層として今後も地震・津波を引き起こす可能性が高い。

✅ 日本海東縁ひずみ集中帯は、南北方向の断層や褶曲などの地殻変動を表す地形が確認されており、中央部に北米プレートとユーラシアプレートの衝突境界が通っている。過去には積丹半島沖地震や新潟地震など、日本海沿岸に津波をもたらした地震が多数発生しており、佐渡島周辺は特に警戒が必要である。

さらに読む ⇒週刊エコノミスト Online出典/画像元: https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20240213/se1/00m/020/057000c能登半島は、長い年月をかけて形成された複雑な地形の場所なんですね。

2024年1月1日に発生した石川県能登半島地震は、最大震度7を観測し、沿岸部が隆起しました。

この地震は、日本列島がユーラシア大陸から引き裂かれた際に形成された断層が、太平洋プレートなどの沈み込みによって圧縮され、活動が活発化していることが原因です。

能登半島は、過去十数万年間で100メートル隆起しており、他の地域と比べて隆起速度が速いことが特徴です。

今回の地震は、陸地と海域にまたがる断層が破壊した「海陸境界地震」であったため、津波と強震動が同時に発生し、大きな被害をもたらしました。

海陸境界地震は、陸上の活断層に比べて調査が困難で、過去に起きた地震に関する情報が少ないため、今後の研究が必要とされています。

へぇー、知らんかったわ。ホンマに怖いなぁ。

能登半島北部地質図の改訂

最新の研究成果を反映した地質図は、防災対策だけでなく、観光や教育にも役立つ情報ですね。

✅ 産総研は、最新の研究成果を反映し、57年ぶりに「輪島」20万分の1地質図幅を全面改訂し、刊行しました。

✅ 本図幅は、陸域だけでなく海域も含めたシームレスな地質情報として、浅い沿岸海域に発達する活断層を明確化しており、防災対策、観光・教育、学術研究など幅広い分野で活用が期待されます。

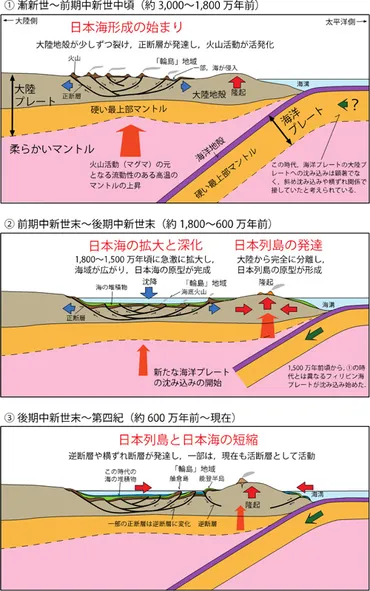

✅ 特に、能登半島北部は日本海の形成史を記録しており、約3,000万年前の火山活動や、大陸地殻の裂け目などが、地層・岩体の分布に反映されている点が学術的に重要です。

さらに読む ⇒AIST: 産業技術総合研究所出典/画像元: https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2019/nr20190823/nr20190823.html地質図によって、能登半島北部地域の成り立ちがより詳しくわかるようになりました。

産総研は、能登半島北部とその周辺海域を対象とした20万分の1地質図幅「輪島」を57年ぶりに全面改訂し、第2版として刊行しました。

「輪島」地域は、1993年能登半島沖地震や2007年能登半島地震を引き起こした活断層帯が沿岸に発達しており、防災上重要な地域です。

また、日本海の形成史が記録されており、学術研究的にも重要です。

今回の改訂では、1962年の初版以降に得られた最新の研究成果を、陸域だけでなく海域も含めたシームレスな地質情報としてまとめ、浅い沿岸海域に発達する活断層を明確化しました。

具体的には、陸域では5万分の1地質図幅、海域では20万分の1海底地質図、そして海陸シームレス地質情報集など、過去に行われた調査研究成果に基づいて作成されました。

本図幅は、学術研究、減災対策、観光・教育の基礎資料として活用されることが期待されています。

なるほどね。やっぱ、専門家の人たちはすごいわ。

地震による地形変化の分析

衛星画像解析は、地形変化を把握する上で非常に有効な手段ですね。

✅ 2024年能登半島地震による地形の変化を、衛星レーダー画像解析と野外調査によって明らかにした。

✅ 半島北岸沿いの隆起が最大4mを超え、海底面が陸化した範囲は4.5km2に達した。

✅ 山間部では、岩盤や土塊が最大2m移動する地すべりが発生し、地震の反復によって形成された能登半島の地形的特徴を説明できることがわかった。

さらに読む ⇒東京都立大学出典/画像元: https://www.tmu.ac.jp/news/topics/37166.html地震による地形の変化は、私たちの想像を超える規模だったんですね。

2024年能登半島地震による地形変化を、衛星レーダー画像解析と野外調査で詳細に分析した結果、北岸沿いの隆起と海底陸化、山間部斜面での地すべり発生が明らかになりました。

隆起量は最大4メートルを超え、陸化域は5平方キロメートルに達しました。

山間部では最大2メートルの地すべりが複数発生し、若山川の谷沿いには崖地形が出現しました。

これらの地形変化は、過去の地震による隆起や海成段丘などの地形的特徴と整合性があり、能登半島が地震の繰り返しによって形成されてきたことを示唆しています。

本研究は、大地震が地形形成に及ぼす影響を明らかにし、今後の防災対策や地質学的研究に貢献する重要な発見です。

あらまぁ、地震ってホンマに恐ろしいものね。

能登半島地震の規模と歴史的背景

今回の地震は、過去の地震の記録から予想されていたよりも規模が大きかったようですね。

✅ 能登半島で発生した地震は、長さ150キロの活断層が動いたことで、震度6強から7の激しい揺れが発生した。この活断層は、1000年から2000年に一度しか動かないとされていたが、前回発生したのは1729年の「享保能登地震」で、まだ300年ほどしか経っていない。

✅ 今回の地震で、特に外浦の地域は大きく地盤が持ち上がり、輪島市の北西部では約4メートルの隆起が確認された。この隆起により、鹿磯漁港は干上がってしまい、海岸線も広がった。

✅ 今回の地震は、地球の歴史の中でこれほど短期間で断層全体が動くことは予想されていなかったため、今後同様の地震が発生する可能性も考えられる。そのため、今後の地震への注意が必要である。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mro/934974?display=1地震の発生周期は、必ずしも一定ではないということですね。

2024年元日に発生した能登半島地震は、最大震度7を記録し、大きな被害をもたらしました。

この地震は、2020年12月頃から活発化していた地震活動の延長線上にあるもので、2023年5月5日に発生したマグニチュード6.5の地震の約44倍のエネルギーを持っていました。

今回の地震で動いた断層は、過去の記録から推測される享保能登地震(1729年)の断層よりもはるかに長く、歴史資料に基づくと、享保能登地震は輪島市から珠洲市沖に延びる断層が約20キロメートルにわたってずれ動いて発生したと推定されています。

マジ!?こんな短期間にまた地震が起きるなんて、ビックリやわ。

過去の教訓と今後の防災対策

過去の地震の教訓を踏まえて、地域特性に応じた防災対策を強化していくことが重要です。

✅ 能登半島地震は、沿岸部の活断層が連鎖的に動き、家屋倒壊、斜面崩壊、津波といった複合的な災害を引き起こした。

✅ 地域特性に応じた備えが重要であり、沿岸部では津波への備え、山間部では孤立への備え、都市部ではトイレ問題への備えが必要である。

✅ 日本列島はどこでも同じような地震が発生する可能性があり、いつ来るかは予測できないため、日頃から災害への備えをしておくことが重要である。

さらに読む ⇒くらし×防災メディア「防災ニッポン」読売新聞出典/画像元: https://www.bosai.yomiuri.co.jp/feature/12995地震への備えは、決して過剰ではありません。

享保能登地震では、加賀藩は家屋や蔵の被害、山崩れ、死者、橋の損壊などの被害を報告しており、今回の地震も大きな被害をもたらしていることから、過去の地震からの教訓を活かし、今後の防災対策に役立てていく必要があります。

そっ、そうか。気をつけんとね。

能登半島地震は、私たちの社会に大きな影響を与え、自然の脅威を改めて認識させられる出来事でした。

💡 能登半島地震は、日本海東縁ひずみ集中帯の活断層が動いたことが原因です。

💡 地震による地形の変化は、衛星画像解析によって明らかにされました。

💡 過去の地震の教訓を踏まえ、今後の防災対策を強化していく必要があります。