伊藤比呂美の世界?詩と旅で紡ぐ人生の物語言葉と生き様とは!!!

💡 伊藤比呂美さんは、詩人であり、エッセイストであり、旅人でもある。

💡 彼女の作品は、自身の経験に基づいた、生々しくも深い人間ドラマを描いている。

💡 詩を通して、人生の苦悩や喜び、そして希望を表現している。

それでは、第一章から詳しく見ていきましょう。

漂泊の詩人、伊藤比呂美

伊藤比呂美さんの詩は、独特の世界観と表現で知られていますね。

公開日:2023/07/01

✅ 伊藤比呂美さんの波乱万丈な人生経験が、彼女の創作活動の根幹をなしており、特に「胎児はウンコである」という過激な表現や、中絶・子殺しをモチーフにした詩、更年期以降の介護や老いに関する作品など、彼女の個人的な体験が作品に反映されている。

✅ 比呂美さんは、身近なテーマを扱っている作品が多く、エッセイと捉えられがちだが、詩人としての「コトバ」「日本語」へのこだわりは強く、作品は詩として意識して書かれている。創作活動を通して、自分の無意識を掘り起こし、悩みや不安を克服してきたことを、学生への詩の指導を通して再認識したという。

✅ 比呂美さんは、自身の妊娠・出産経験をきっかけに、女性に向けて作品を創作することを意識しており、子育て・介護に奮闘する女性たちの共感を呼ぶ作品を発表し続けている。自身の経験から、女性が抱える様々な苦しみや葛藤を作品に込めて、女性同士の共感と繋がりを促している。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-topics/e00192/伊藤比呂美さんの作品には、自身の体験を通して得た深い洞察が詰まっていると感じます。

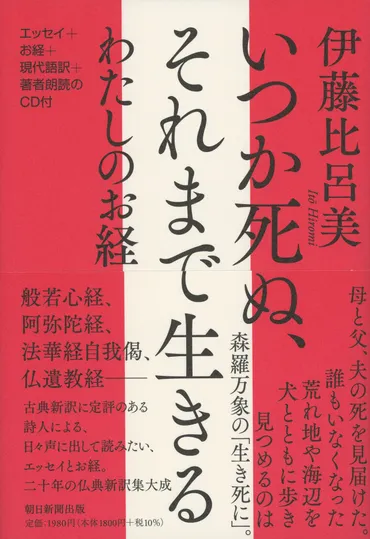

伊藤比呂美さんは、1955年生まれの詩人で、1978年に現代詩手帖賞を受賞しデビューしました。

80年代の女性詩人ブームを牽引し、『良いおっぱい悪いおっぱい』などの作品で「育児エッセイ」という分野を開拓しました。

女性の生に寄り添う作品と、人生相談への回答者としての活動で長く支持を得ています。

近年は熊本を拠点に、介護や老い、死をテーマにした作品を発表しています。

代表作に『とげ抜き新巣鴨地蔵縁起』『犬心』『閉経記』などがあります。

えー、なんか深い話やなぁ。でも、ちょっとキツい言葉も多い気がする。

苦難と再生の物語

伊藤比呂美さんは、米国在住でありながら、高齢の両親の介護を遠距離で行っているんですね。

![伊藤比呂美さん]日米往復 父母を介護](https://academic-box.com/imgs/ab/1218434/2.webp)

✅ 米国在住の詩人である伊藤比呂美さんは、熊本に住む高齢の両親の介護を、カリフォルニアから遠距離で行っている。

✅ 彼女は毎日電話で父の安否確認をし、隔月で熊本に帰り、父と入院中の母に寄り添う。介護は「パトロール」のようなものであり、日本とアメリカの友人からは理解を得にくい状況にある。

✅ しかし、彼女は遠距離介護を通して詩人としての創作意欲を強く感じており、自身の経験を通して、親の介護と自身の生活のバランス、そして介護者としての葛藤を表現している。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/yomidr/article/20090412-OYTEW52822/遠距離介護の大変さ、そしてその中で詩を創作することへの強い意志を感じます。

幼少期からの摂食障害、両親の介護、離婚、米国移住、そして親の死と、数々の苦難を経験してきた伊藤比呂美さん。

困難に立ち向かう中で、詩や文学、そして仏教に救いを求め、自分の人生を深く見つめ直してきました。

言葉と旅を通して、彼女は生き抜いてきたのです。

うっわ、大変そうやけど、それでも詩を書き続けるってすごいなぁ。

人生の転換点と創作の源泉

伊藤比呂美さんの生き方は、まさに゛漂泊゛という言葉がぴったりですね。

✅ 詩人の伊藤比呂美さんは、日本と米国を往復して両親を遠距離介護した経験を持ち、現在は熊本で犬や猫と暮らしながら、旅をしながら詩を紡いでいる。

✅ 伊藤さんは、自身の生き方を「漂泊」と表現し、言葉との旅路を続けている。

✅ 記事では、伊藤さんが言葉を通してどのように人生と向き合っているのか、その生き様についてインタビュー形式で語られている。

さらに読む ⇒静岡新聞DIGITAL Web出典/画像元: https://news.at-s.com/article/1458570言葉と旅を通して、自分自身を見つめるという伊藤比呂美さんの生き方に感銘を受けました。

伊藤比呂美さんは、青春時代の摂食障害、不倫、2度の結婚、離婚を経て1997年に米国移住。

3人の娘を育てながら、老いた両親の介護、米国と日本の遠距離生活、パートナーの看取りなど、波乱万丈な人生を歩んできました。

その経験は、彼女の創作活動の源泉であり、エッセイ、詩、小説など多岐にわたる作品を生み出しています。

代表作『とげ抜き新巣鴨地蔵縁起』では、両親の介護や家族との葛藤を、中世の口承文芸「説教節」を融合した現代詩で描写しています。

わっ、ばあちゃん!そんなとこまで旅してたん?若いねー!

女性たちの共感と「語り物」としての詩

伊藤比呂美さんは、女性たちの共感を呼ぶ作品を発表されているんですね。

✅ 1955年生まれの詩人で、現代詩手帖賞、野間文芸新人賞、高見順賞、萩原朔太郎賞、紫式部賞など数々の賞を受賞している。

✅ エッセイ集、古典の現代語訳、対談集など幅広い著作を執筆しており、自身の詩の朗読活動も行っている。

✅ 代表作には「ラニーニャ」「河原荒草」「とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起」などがある。

さらに読む ⇒ウェブ平凡 web heibon出典/画像元: https://mt.webheibon.jp/sekkyoubushi/自身の経験を通して、女性たちの心の声、そして人生の普遍的なテーマを描いていると感じます。

伊藤比呂美さんは、妊娠・出産を経験したことをきっかけに、女性を対象とした「語り物」としての詩を書くことを意識するようになり、子育てや介護に奮闘する女性の日常を描いた作品を多く発表してきました。

特に、35歳から40歳ごろ、恋愛、家庭、自分自身への悩みや苦しみから摂食障害を再発した時期には、「説教節」に出会い、旅芸人が人々に語り継いできた物語に共感し、自分を重ね合わせていました。

えー、なんか深い話やなぁ。でも、うちには関係ないわー。

言葉と旅を通して、自分を見つめる

伊藤比呂美さんは、学生たちへの詩の指導を通して、詩の力を再認識したんですね。

公開日:2023/01/02

✅ 伊藤比呂美さんは、コロナ禍で学生たちのリアクションペーパーに「死」をにおわせるものが増えたことに触れ、学生たちの閉塞感や孤独感を指摘しています。

✅ 学生たちは、中原中也や宮沢賢治の詩に触れる中で、自身の内面や状況と向き合い、詩を通して表現を試みていました。

✅ 詩を通して、学生たちは「死」への不安や孤独感だけでなく、自身の感情や状況を表現し、自分自身を見つめ直す機会を得ていたことがわかります。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20221230/k00/00m/040/364000c伊藤比呂美さんの言葉は、人生の苦悩や葛藤を抱える人々に、希望と勇気を与えてくれると感じます。

伊藤比呂美さんは、自身の経験を通して、詩を書くことは自分の無意識を掘り起こす作業だと考えており、学生たちへの詩の創作指導を通して、その考えを再確認しました。

自身の苦しみや葛藤を詩に込めて表現することで、自分自身も成長してきたと感じています。

伊藤比呂美さんの作品は、女性たちの共感を得るだけでなく、人生の苦悩や葛藤を深く見つめ直し、前向きに生きていくための力強いメッセージを与えてくれます。

うっわ、なんか深いなぁ。でも、俺にはよく分からん。

伊藤比呂美さんの人生は、まさに詩そのものです。

彼女の言葉は、これからも多くの人の心を打つことでしょう。

💡 伊藤比呂美さんは、詩を通して、自身の経験と向き合い、人生の深淵を探求し続けている。

💡 彼女の作品は、女性たちの共感を得るとともに、人生の普遍的なテーマを問いかける。

💡 言葉と旅を通して、彼女は自分自身を見つめ直し、人生の新たな章へと進んでいく。