フンボルトペンギン、絶滅危機からの脱出?日本の保護活動と水族館での取り組み

愛らしい姿で知られるフンボルトペンギン。絶滅危惧種を守るため、日本の水族館や動物園が繁殖技術を活かした活動を展開!給餌方法から子育ての様子まで、ペンギンの生態に迫ります。未来へ繋ぐ、熱い保護活動の最前線をご覧ください!

💡 フンボルトペンギンは南米に生息する絶滅危惧種で、野生の個体数が激減しています。

💡 日本では、多くの水族館や動物園でフンボルトペンギンの飼育と繁殖に成功し、保護活動を行っています。

💡 水族館では、給餌や繁殖に向けた取り組みが行われ、フンボルトペンギンの生態を観察できます。

フンボルトペンギンの現状、日本の保護活動、そして水族館での取り組みについて、この記事で詳しく見ていきましょう。

絶滅危惧種フンボルトペンギンの現状

フンボルトペンギンの個体数が激減した原因は?

グアノ採掘、漁業、外来生物など。

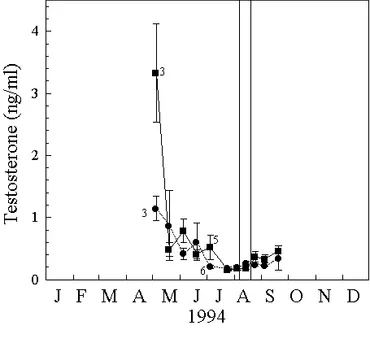

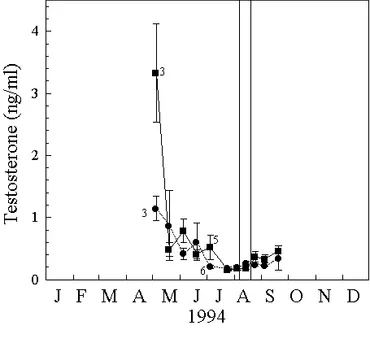

フンボルトペンギンの繁殖行動の研究から健康状態やホルモンバランス、環境要因が重要と分かります。

1994年の調査データも活用されています。

✅ フンボルトペンギンの繁殖行動に関する研究で、繁殖数や巣の場所、ヒナの成長などが調査されています。

✅ 1994年の調査では、フンボルトペンギンの繁殖に関連する様々なホルモンの濃度が測定され、繁殖成功との関連性が検討されました。

✅ 繁殖成功のためには、ペンギンの健康状態やホルモンバランスが重要であり、環境要因も影響していると考えられています。

さらに読む ⇒旧・東京医科歯科大学出典/画像元: https://www.tmd.ac.jp/artsci/biol/wada/penguin.htm繁殖成功のために、ペンギンの健康状態やホルモンバランスが重要であると解説されています。

環境要因の影響も大きいとのことです。

南米のチリやペルー沿岸に生息するフンボルトペンギンは、目や口ばしの周りのピンク色の皮膚が特徴の絶滅危惧種です。

グアノ採掘、漁業による餌の減少、外来生物による捕食などにより、野生の個体数は激減し、保護が急務となっています。

かつて100万羽いたとされる個体数は、2005年には約1万羽にまで減少しました。

あ、え、マジか!100万羽おったのが、1万羽って、やばすぎやろ!かわいそうやけど、なんかちょっと現実味がわかへんわ。

日本の飼育と保護活動

日本のペンギン保護、どんな最先端技術が活かされてる?

冷凍精子による人工繁殖に成功!

海響館での観察やアクティビティーを通して貴重な体験ができるのは素晴らしいですね。

アクリルドームでの観察方法も興味深いです。

✅ 海響館のペンギン展示施設「ペンギン村」では、観察や様々なアクティビティーを通して貴重な体験ができる。

✅ アクティビティーは先着順で、海響館のエントランスにあるスケジュール一覧で確認可能。

✅ 申込み不要の観察方法として、アクリルドームの近くにある巣からフンボルトペンギンを間近で観察できる。

さらに読む ⇒ペンギン会議研究員上田一生出典/画像元: http://www.penguin-ueda.net/weblog/watching/11183日本では、1915年からフンボルトペンギンの飼育が始まり、多くの水族館で飼育されています。

飼育技術を活かした活動も行われています。

一方、日本では1915年からフンボルトペンギンの飼育が始まり、現在では多くの水族館や動物園で繁殖にも成功しています。

飼育環境の良さから個体数が増加し、卵を偽物にすり替えるなどして数を調整しています。

日本は、絶滅危惧種の保護のため、飼育技術を活かした様々な活動を行っています。

NGO団体「ペンギン会議」によるチリの飼育担当者への研修や孵卵器の寄贈、下関市海響館や埼玉県こども動物自然園とチリの動物園との協定締結などがその一例です。

海響館は、世界初の冷凍精子による人工繁殖にも成功しました。

へー、フンボルトペンギンって結構前から飼育されとったんやね!卵を偽物にすり替えるとか、個体数調整しとるのも面白いな。日本も頑張っとるやん!

次のページを読む ⇒

ペンギンの繁殖、その秘密に迫る!コロニーでの共同生活、巣作り、親鳥の愛情。可愛いヒナたちの成長記録や、水族館・動物園の取り組みにも注目!