コアジサシ、絶滅の危機?保護活動と未来への取り組みとは?コアジサシを守れ!保護活動の最前線

絶滅危惧種コアジサシを守れ!大田区森ヶ崎水再生センター屋上での保全活動に密着。NPO法人リトルターン・プロジェクト(LTP)とボランティアが、カラス対策、除草作業、営巣環境整備を実施。減少するコアジサシの現状と、人工的な営巣地の課題、そして保護活動の重要性を伝える。未来へ繋ぐ、人と自然の共存を目指す取り組みとは?

人工営巣地での厳しい現実

コアジサシの卵消失!原因と絶滅危惧種を守る対策は?

ハクビシンが原因。営巣地の保全が重要。

人工営巣地でのヒナの誕生は喜ばしいですが、同時に厳しい現実も存在します。

✅ 大田区の森ケ崎水再生センターの人工営巣地で、コアジサシのヒナが誕生し、命の物語が紡がれている。

✅ 産卵期にはカラスなどの天敵による脅威や、ハクビシンによる卵の捕食の可能性など、厳しい現実も存在する。

✅ 関係者はヒナの成長を見守りながら、ハクビシン対策など今後の課題に取り組む必要がある。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/193379人工的な環境での営巣は、コアジサシにとって生き残るための選択肢の一つですが、天敵からの脅威というリスクも伴うんですね。

保全活動の重要性を改めて感じます。

大田区森ヶ崎水再生センター屋上の人工営巣地では、毎年5月頃から産卵が始まり、ヒナの誕生が見られます。

しかし、2023年には136個もの卵が消失し、ハクビシンの存在が原因の一つとして初めて確認されました。

コアジサシは、4月頃に南方から渡来し、都内では絶滅危惧種に指定されています。

人工的な環境での営巣は、自然環境の悪化を背景に、コアジサシが生き残るための選択肢となっていますが、同時に、天敵からの脅威に晒されるというリスクも伴います。

このような状況を受け、営巣地の保全活動は、より一層重要性を増しています。

まあ!卵が136個も無くなったですと!?そんなことってあるの!?ハクビシンめ、許せませんわ!コアジサシのためにも、ワシがハクビシンを追い払ってあげますよ!

保全活動と企業による支援

コアジサシを守るには?カラス対策と何が重要?

営巣地の整備と環境保全が大切です。

相模川でのコアジサシの回復傾向は素晴らしいですね。

行政と企業の連携にも期待です。

公開日:2015/06/05

✅ 絶滅危惧種のコアジサシが相模川の人工中洲に飛来し、回復傾向が見られるものの、積極的な保護活動は行政側で進んでいない。

✅ コアジサシは繁殖のため日本に飛来する渡り鳥で、ヒナを狙う天敵の影響で飛来数が減少していたが、近年再び確認されるようになった。

✅ 近隣の酒匂川では、行政主導でカラス除けの対策を実施し、ヒナの巣立ちに成功している例があり、相模川でも環境保全の取り組みが期待される。

さらに読む ⇒タウンニュース | 神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙出典/画像元: https://www.townnews.co.jp/0402/2015/06/05/286530.html企業がボランティアとして参加し、環境保全活動を支援しているのは素晴らしいですね。

コアジサシのオリジナルグッズも、保護活動への理解を深める良いきっかけになりますね。

コアジサシが安心して子育てできる環境を整えるため、カラス対策や排水口の清掃、営巣地に適した環境作りが重要です。

具体的には、カラス除けの水糸張り、屋上排水口の掃除、草むしりなどが行われます。

特に、土砂や礫が多い環境を好むコアジサシにとって、除草作業は大切な活動の一つです。

アルプス電気株式会社とそのグループ会社は、3年連続でこの保全活動にボランティアとして参加し、環境保全の重要性を再認識しています。

また、LTPへの寄付を通じ、コアジサシのオリジナルグッズなどが配布され、保護活動への理解を深める機会となっています。

まじかー!企業もコアジサシ保護に協力してるんや!あたしも何かできることないかなー?環境問題とか、ちょっと興味出てきたかも!

未来へ繋ぐための活動

コアジサシ保護、なぜ重要?現状と未来への課題とは?

自然減少と人工地形での繁殖への対応。

コアジサシの未来を守るためには、継続的な活動と、多くの人々の理解と支援が必要です。

公開日:2020/08/30

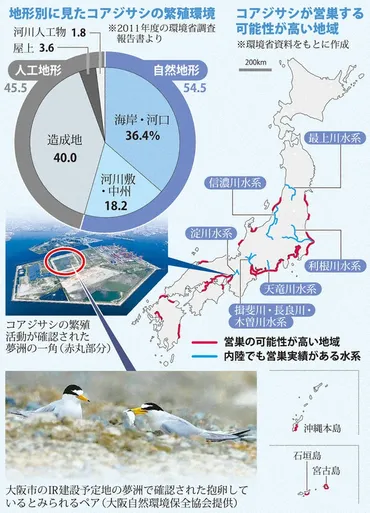

✅ 絶滅危惧種のコアジサシが、繁殖に適した自然環境の減少により、造成地などの人工的な場所で営巣する事例が増えている。

✅ コアジサシは、黒い頭部と灰色の背が特徴の水鳥で、国内に5000~1万のつがいが生息。環境省の調査では、営巣地の45%が造成地や屋上などの人工地形だった。

✅ 卵やヒナへの危害は鳥獣保護法で禁じられており、開発予定地では営巣させないための対策が必要。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20200828/k00/00m/040/226000c人工的な場所での営巣が増えている現状、コアジサシが安心して子育てできる環境を整えることが大切ですね。

観察会を通じて、多くの方に現状を知ってほしいですね。

コアジサシの保護活動は、人と自然の共存を目指す重要な取り組みです。

環境省の調査によると、営巣地のうち45%が造成地や屋上などの人工地形であり、本来の繁殖に適した自然環境が減少している現状があります。

鳥獣保護法により、卵やヒナへの危害は禁止されており、開発予定地では営巣させないための対策が求められています。

コアジサシが元気にヒナを育て、次世代へと命を繋いでいくために、継続的な保全活動と、より一層の理解と支援が不可欠です。

観察会なども開催され、コアジサシの現状を学び、今後の対策を考える機会となっています。

コアジサシって、そんなに貴重な鳥やったんか!俺も、この番組見て、もっと自然のこととか、考えよーと思ったっす。営巣させない対策とか、色々あるんやね!

本日は、絶滅危惧種であるコアジサシの保護活動についてご紹介しました。

多くの課題がある中でも、未来へ繋ぐための取り組みがなされていることを知り、希望を感じました。

💡 絶滅危惧種コアジサシの現状と、生息数減少の要因、保護活動の取り組みを解説しました。

💡 人工営巣地でのヒナの誕生と、そこでの厳しい現実、課題について示唆しました。

💡 未来へ繋ぐための活動と、今後の展望について、継続的な支援の重要性を伝えました。