日清製粉グループの歴史 - 130年の軌跡?小麦粉から食の未来へ!!?

💡 日清製粉グループは、日本の食文化に深く関わる歴史を持つ企業です。

💡 創業から現在に至るまで、時代の変化に対応し、事業を拡大してきました。

💡 小麦粉以外にも、医薬品、冷凍食品など、多岐にわたる事業を展開しています。

それでは、日清製粉グループの歴史を5つの章に分けて詳しく見ていきましょう。

創業と成長

それでは、創業と成長の章に移りましょう。

公開日:2022/07/21

✅ 日清製粉グループが直面する最大の経営課題は、小麦価格の高騰による「食糧インフレ」との闘いである。

✅ 日本の小麦輸入制度は、安定的な輸入小麦の供給と国内生産農家の保護、小麦製品の関税との整合性を確保する優れた制度である。

✅ 日清製粉グループは、小麦価格高騰への対応として、製品の値上げと並行して、付加価値製品の開発強化を進め、中長期的な成長を目指していく。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/605369小麦価格の高騰は大変な問題ですね。

日清製粉グループの対応は、長期的な視点に立っていて素晴らしいと思います。

日清製粉グループは1890年代に創業し、機械製粉の導入と高品質な小麦粉の国産化により、国内で安定的に小麦粉を供給できる体制を確立しました。

また、イーストと篩事業も開始し、食生活の改善に貢献しました。

そうそう、小麦粉って意外と値段高いんよね。

戦後の復興と多角化

続いて、戦後の復興と多角化の章です。

✅ 戦後、日本の食生活は米中心から小麦中心へと変化した。その背景には、戦後の米国の農産物過剰在庫問題があり、米国は「余剰農産物処理法」に基づいて日本に小麦を安価に提供した。

✅ 米国は日本の軍備強化を目的とした「相互安全保障法(MSA)」を改定し、食糧援助を条件に日本との協定を締結。この協定により、日本は大量の小麦を輸入し、学校給食などでパンが普及した。

✅ 米国は、余剰農産物の処理と海外への影響力拡大を目的とした「農業貿易促進援助法(PL480法)」を制定し、日本を含む多くの国に余剰農産物を安価に提供した。これにより、日本の食文化は米中心から小麦中心へと変化し、パンが広く普及した。

さらに読む ⇒農業とITの未来メディア | SMART AGRI(スマートアグリ)出典/画像元: https://smartagri-jp.com/agriculture/1325米中心から小麦中心へ、食生活の変化は興味深いですね。

米国との関係も深く、歴史背景を学ぶことが重要だと感じます。

戦後、工場を復興し小麦粉の品質を向上させるとともに、パン食と小麦粉製品の普及を促進しました。

また、医薬品、家庭用プレミックス、化学品の製造・販売にも進出し、事業を多角化しました。

戦後は、食糧難で大変だったのよ。

食ニーズへの対応と事業の多角化

次に、食ニーズへの対応と事業の多角化の章です。

公開日:2020/07/03

✅ 新型コロナウイルスの感染拡大により在宅時間が増えたことで、家庭用冷凍食品の需要が高まっている。

✅ 冷凍食品は、買い置きができ、栄養価を保持し、調理の手間を省き、食品ロス削減にも貢献するなど、多くの利点を持つことから、幅広い層から支持を得ている。

✅ 日本冷凍食品協会は、情報サイト「冷食ONLINE」で簡単・時短レシピを特集するなど、冷凍食品の利便性を訴求し、その利用拡大を目指している。

さらに読む ⇒WEBニッポン消費者新聞|消費者視点のニュースサイト出典/画像元: https://www.jc-press.com/?p=5057冷凍食品の需要が高まっているのは、現代社会のライフスタイルの変化を表していると感じます。

1970年代以降は、多様化する食ニーズに対応するため、時短調理・冷凍食品などの技術開発や、エンジニアリング、中食・チルド事業の展開を行いました。

中央研究所を設立し、技術開発にも注力しました。

冷凍食品って便利よねー!

グローバル展開と中食・惣菜事業の強化

それでは、グローバル展開と中食・惣菜事業の強化の章です。

公開日:2019/06/06

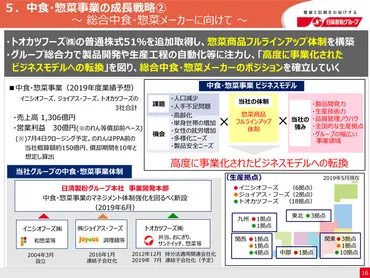

✅ 日吉・綱島・高田エリアで最大の売上規模を持つトオカツフーズ株式会社が、2019年7月4日に日清製粉グループの完全子会社となることが正式に決まる予定です。

✅ 日清製粉グループは、国内屈指の中食製造事業者であるトオカツフーズの完全子会社化を通じて、中食・惣菜事業及び冷凍食品事業の更なる拡大を目指しています。

✅ トオカツフーズは、本社を日吉7丁目に置きながらも、横浜工場はすでに存在せず、製造は関東圏9カ所の工場と関連会社が担っています。今回の完全子会社化により、日吉にある本社の行方に注目が集まっています。

さらに読む ⇒日吉・綱島・高田エリアなど港北区北部に暮らし通う人の地域情報サイト | 横浜日吉新聞出典/画像元: https://hiyosi.net/2019/06/06/tokatsu_foods/日清製粉グループは、積極的に海外展開を進めているのですね。

国内市場だけでなく、グローバルな視点を持つことが重要だと感じます。

2000年代以降は、海外市場の開拓を加速し、タイ、カナダ、米国に生産拠点を設置しました。

また、長期ビジョン「NNI゛CompassfortheFuture゛」を策定し、成長を目指しました。

中食・惣菜市場への対応として、総合中食サプライヤーのトオカツフーズを連結子会社化しました。

海外進出は、今後の成長戦略として重要よね。

中期経営計画2026

最後の章は、中期経営計画2026です。

✅ 「人と社会と地球のために」という企業理念のもと、中期経営戦略2030(中経2030)では「循環をデザインする」という新たなビジョンを掲げ、持続可能な社会の実現を目指しています。

✅ 中経2030では、2023年度~2025年度をPhase1、2026年度~2030年度をPhase2とし、プロダクト型事業を中心に利益成長・収益性改善を進め、資源循環などの中長期的な成長領域への投資を実行することで、事業拡大を目指します。

✅ 成長投資総額5,600億円を、循環型社会、豊かな社会、脱炭素社会への貢献に配分し、コスト競争力強化、事業ポートフォリオ経営などを通じて、企業価値向上と株主還元を図ります。

さらに読む ⇒ 三菱マテリアル出典/画像元: https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/company/strategy.html持続可能な社会の実現を目指した中期経営計画は、企業の社会的責任を感じます。

2022年度から2026年度までの中期経営計画「中期経営計画2026」では、事業ポートフォリオの再構築、成長力の促進、ステークホルダーとの信頼関係の構築などを重点施策として掲げています。

コアビジネスの強化、海外事業の拡大、中食・惣菜事業の成長、健康・バイオ事業のシナジー効果の追求などを目指しています。

未来のために、今できることをやっていかないとね。

日清製粉グループは、130年の歴史の中で、日本の食文化と社会に貢献してきました。

これからも、革新的な技術開発と事業展開で、人々の生活を豊かにする企業であり続けることを期待しています。

💡 日清製粉グループは、創業以来、日本の食文化に貢献してきました。

💡 小麦粉以外にも、多岐にわたる事業を展開し、成長を続けています。

💡 持続可能な社会の実現を目指し、未来に向けて積極的に取り組んでいます。