徳川幕府 大奥の権力争い(?)禁断の愛と陰謀とは!?

💡 徳川幕府の大奥では、将軍の寵愛を巡る激しい権力争いが繰り広げられていた。

💡 将軍の側室たちは、自身の立場を守るため、様々な策略を駆使した。

💡 大奥の権力争いは、幕府の政治にも大きな影響を与えた。

それでは、第一章から詳しく見ていきましょう。

大奥の権力争い

第一章では、徳川家斉の側室であるお美代の方とその実父・日啓の権力闘争についてご紹介します。

公開日:2023/07/01

✅ 徳川家斉の側室・お美代の方の実父である日啓は、家斉の寵愛を利用して、格の低い寺院である智泉院を将軍家祈祷所の「窓口」として重責を担わせるよう画策しました。

✅ 日啓はさらに、天台宗の寺院である感応寺を日蓮宗に帰宗させ、日蓮宗の勢力拡大を企てましたが、天台宗の反発を受け頓挫しました。

✅ 家斉の死後、幕府は智泉院と感応寺の不正を摘発し、日啓は遠島に処され、獄死しました。

さらに読む ⇒nippon.com | 日本情報多言語発信サイト出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/japan-topics/c10806/日啓は、お美代の方を通じて家斉に接近し、自身の権力を拡大しようとしましたね。

彼の策略は、家斉の寵愛を利用したものでした。

11代将軍・徳川家斉の寵姫お美代の父である僧侶の日啓は、権力欲が強く、お美代を通じて家斉に接近した。

そして、幕府の祈祷所を乗っ取り、感応寺を無理やり改宗させようとした。

しかし、阿部正弘に摘発され、遠島刑となった。

この事件は、家斉のお美代への寵愛が引き起こした大奥の混乱が原因だった。

うっわ、こりゃあ大変だったな。でも、日啓って結局どうなったん?

毒親・家慶の狂気

第二章では、12代将軍・徳川家慶の治世についてご紹介します。

✅ 徳川家慶は、父である徳川家斉とは対照的に、倹約家で、女性を大切にする人物であった。

✅ 将軍就任当初は父の影響力が強く、自身は絵画や趣味に没頭していたが、家斉の死後は積極的な政策を実行し、水野忠邦や阿部正弘といった有能な人物を登用した。

✅ しかし、黒船来航による激動の時代に急逝し、その指導力は未完に終わった。

さらに読む ⇒ ダレトク雑学トリビア出典/画像元: https://netlab.click/jphistory/prof_ieyoshi家慶は娘の家定を溺愛した一方で、家定の正室を毒殺するなど、狂気に満ちた一面も見せています。

12代将軍・徳川家慶は娘の祥子(家定)を溺愛するあまり性的虐待を繰り返し、家定の正室2人を毒殺するなど、家定の夫にも毒を盛った。

家慶は娘の家定からも毒殺され、その最期はあっけないものだった。

家慶の狂気は、大奥を恐怖に陥れた。

あのね、家慶はね、家定のことが本当に大好きだったのよ。愛しすぎて狂っちゃったのよ。

開国への道

第三章では、黒船来航による開国と、それを受けた阿部正弘の改革についてご紹介します。

公開日:2023/11/07

✅ 黒船来航による開国を余儀なくされた状況下、阿部正弘は日米和親条約を締結し、200年以上の鎖国体制を終わらせました。

✅ 開国にあたり、正弘は安政の改革と呼ばれる一連の政策を実行し、軍制改革、海外事情の研究教育機関の設立、雄藩大名との協調など、時代の変化に対応しようとしました。

✅ 正弘の開国という決断は、その後、不平等条約の締結や雄藩の台頭を招き、幕末の混乱を加速させる要因となりましたが、一方で、植民地化や内乱を防ぐための苦渋の選択であったとも言えます。

さらに読む ⇒サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト出典/画像元: https://serai.jp/hobby/1159683/2阿部正弘は、開国という難しい決断を下し、様々な改革を実行しました。

しかし、その後の混乱は避けられませんでした。

家慶の死後、家定は13代将軍に就任し、老中・阿部正弘らとともに開国を進めていった。

しかし、家定は病弱で、実権は阿部正弘が握っていた。

阿部正弘は、嘉永6年(1853年)にペリーが浦賀に来航した際、条約を締結。

日本は鎖国を解き、開国へと向かうことになった。

開国って、ええことなんか悪いことなんか分からんけど、なんか大変そうやなぁ。

大奥の寵姫たち

第四章では、大奥の寵姫たちについてご紹介します。

公開日:2023/11/11

✅ 春日局は、家光に世継ぎを産ませるため、慶光院比丘尼を還俗させてお万の方とし、家光に側室とした。

✅ 春日局は、お万の方の勢力が強くなるのを懸念し、町から彼女と似た娘、お楽の方を見つけて家光に近づけ、家綱を産ませた。

✅ 春日局は、家光と家綱から絶大な信頼を得ており、大奥の規律を定めるなど、権力者として徳川幕府に大きな影響を与えた。

さらに読む ⇒プレジデントオンライン出典/画像元: https://president.jp/articles/-/75256?page=2春日局は、家光に世継ぎを産ませるため、様々な策略を駆使しました。

彼女は大奥の権力者として、幕府に大きな影響を与えました。

大奥で将軍に仕えた側室の中で、春日局、お喜世の方、お琴の方、宝樹院、本寿院の5人が特筆される。

春日局は三代将軍徳川家光の乳母から側室となり、大奥の総取締役を務めた。

お喜世の方と宝樹院は、それぞれ五代将軍徳川綱吉と三代将軍徳川家光との間に将軍を産んだ側室である。

お琴の方は12代将軍徳川家斉の側室で、大工との不倫が世間に知られ、その後謎の死を遂げた。

本寿院は12代将軍徳川家斉の側室で、13代将軍徳川家定を産んだ。

春日局って、家光のこと好きだったのかなぁ?

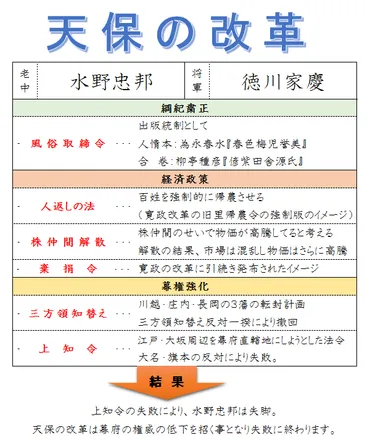

水野忠邦の改革

第五章では、天保の改革についてご紹介します。

公開日:2021/08/01

✅ 天保の改革は、江戸幕府12代将軍徳川家慶の時代に老中の水野忠邦が行った幕政改革で、享保の改革・寛政の改革に倣い、財政緊縮などを目的としていました。

✅ 改革の内容としては、綱紀粛正、経済政策、幕権強化の3つが挙げられます。綱紀粛正では、風俗取締令により贅沢が禁止され、出版統制が行われました。経済政策では、人返しの法による強制的な帰農、株仲間解散による市場の混乱、棄捐令の発布などが行われました。幕権強化では、三方領知替えによる転封計画や上知令による幕府直轄地の拡大が試みられましたが、いずれも失敗に終わりました。

✅ 天保の改革は、これらの政策の失敗により水野忠邦が失脚し、改革自体も失敗に終わりました。結果として、幕府の権威は失墜し、その後、幕末へとつながっていくことになります。

さらに読む ⇒日本史のかがみ出典/画像元: https://kagami-nihonshi.com/tenpounokaikaku/天保の改革は、水野忠邦による財政緊縮政策でしたが、失敗に終わりました。

改革は、幕府の権威失墜につながり、幕末への道を切り開くことになりました。

12代将軍・徳川家慶は老中水野忠邦とともに「天保の改革」を実施した。

改革の内容は、株仲間の解散、薪水給水令、歌舞伎や人情本の統制、人返し令、上知令など多岐にわたった。

しかし、株仲間解散や上知令による経済混乱が起き、民衆の生活に影響を及ぼした。

改革は失敗し、水野忠邦は失脚。

家慶は阿部正弘を抜擢し、幕府の権威を維持した。

天保の改革はね、時代が求めていたものではなかったのよ。だから失敗したのよ。

以上、徳川幕府の大奥の権力争いについてご紹介しました。

大奥は、将軍の寵愛を巡るだけでなく、幕府の政治にも深くかかわっていたことが分かります。

💡 大奥では、将軍の寵愛を巡る激しい権力争いが繰り広げられていた。

💡 将軍の側室たちは、自身の立場を守るため、様々な策略を駆使した。

💡 大奥の権力争いは、幕府の政治にも大きな影響を与えた。