中国と日本の氏名文化!違いは?共通点は?姓と名、名字の由来とは!?

💡 中国と日本の氏名文化には、歴史的な背景や社会的な変化によって生まれた違いがある。

💡 異なる文化圏における命名の習慣や、姓と名の意味合いを比較することで、それぞれの文化の特徴が見えてくる。

💡 中国では姓を重視する文化があり、日本では名字が社会的な地位を反映するなど、興味深い違いがある。

それでは、中国と日本の氏名文化について詳しく見ていきましょう。

中国・日本の氏名文化

五摂家は天皇家と密接な関係があり、日本の歴史において重要な役割を果たしたんですね。

✅ 「五摂家」は、室町時代後期から江戸時代にかけて、天皇の血筋を継ぐ皇族の中でも、特に高い格式と権威を持つ5つの家系を指します。

✅ 五摂家は、それぞれ「近衛家」「二条家」「九条家」「鷹司家」「一条家」であり、天皇の摂政や関白を世襲的に務めることが許されていました。

✅ 五摂家は、朝廷における政治的影響力を持つ一方で、武家政権である幕府とも複雑な関係を築き、日本の歴史において重要な役割を果たしました。

さらに読む ⇒コトバンク 辞書・百科事典・各種データベースを一度に検索 出典/画像元: https://kotobank.jp/word/%E4%BA%94%E6%91%82%E5%AE%B6-64979日本の氏名文化は、平安時代以降、中国の影響を強く受けてきたことが分かりますね。

中国では古代、血縁集団を表す「姓」と土地や役職を表す「氏」がありました。

次第に「姓」は貴族を表すようになり、庶民は「姓」を名乗れなくなりました。

「氏」は、貴族が王から与えられた土地や、役人がもらった土地の名前から付けられました。

春秋戦国時代には、役職名を「氏」にする例もありました。

周の力が弱まると、宗法が守られなくなり、「氏」と「姓」は同じ意味を持つようになりました。

庶民も家族を区別するために「姓」を名乗るようになりました。

後漢~三国時代には、氏(姓)、名、字という組み合わせになりました。

日本では、「氏」は血族集団、「姓」は世襲称号を表し、古代中国とは意味が逆になりました。

平安時代後期には、公家の間で中国から伝わった「名字」が普及しました。

武家政権が成立すると、武士も名字を持つようになり、室町時代には農民にも広まりました。

江戸時代には、名字は武士の特権でしたが、一部の庶民にも「苗字帯刀」が許されました。

明治時代になると、庶民も自由に名字を持つことが認められ、1875年に平民苗字必称義務令が公布されて国民全員が名字を持つようになりました。

明治以前の大貴族である公家の中でも、朝廷に仕えていた公卿には由緒ある名字がありました。

その代表的な名字が、摂家・関家の五摂家(近衛、九条、二条、一条、鷹司)です。

なるほどね、日本の名字って、結構複雑な歴史があるんやな。

ウイグル族、ハザック族の姓名

ウイグル族とハザック族はイスラム教の影響を受けているため、女性が男性に比べて社会的に低い地位にあるんですね。

✅ 中国のウイグル族、ハザック族、漢民族の姓名のつけ方には、それぞれに特徴がある。ウイグル族では、父親の名前が息子や娘の名前の前につけられる。娘は結婚すると「ハン」という単語が名前につけられ、既婚者であることを示す。ハザック族では、子供が生まれると7日から10日目の間に揺藍式が行われ、その際に命名される。名前はイスラム聖者の名前から選ばれる場合もあり、兄弟の名前の音韻が重複しないように注意される。

✅ ウイグル族とハザック族はどちらもイスラム教の影響を受け、女性は男性に比べて社会的に低い地位にある。ウイグル族では、昔の貴族以外の女性は自分の名前を持たず、子供が生まれた際にはイスラム教主や長老に名前をつけてもらう。ハザック族では、女性は夫に絶対的に従属し、家庭の重要な決定権は男性が握る。

✅ ウイグル族とハザック族は伝統的な命名の習慣に加え、時代の変化とともに新しい命名の傾向が見られる。ウイグル族では、男の子にイスラム聖者の名前や歴史的な事件にちなんだ名前がつけられることが増えている。ハザック族では、揺藍式で名前を選ぶ際に、隣人やイスラム教主に意見を求めるケースが多い。

さらに読む ⇒大東文化大学出典/画像元: https://www.daito.ac.jp/gakubu/kokusai/asia21/naming/chinese.htmlウイグル族とハザック族は、伝統的な命名の習慣を守りつつ、現代社会の変化にも対応していることが分かります。

ウイグル族は、父親の名に続けて息子の名をつけ、娘の場合は父親の名の後に「ハン」をつけます。

結婚後は、女性は自分の名前の後に夫の名はつけません。

ハザック族もウイグル族と同様、父親の名に続けて息子の名をつけます。

娘の場合は、父親の名の後に「ハン」をつけ、結婚後は夫の父親の名はつけません。

また、ハザック族は男尊女卑ですが、女の子を蔑むことはなく、男の子が生まれることを願って女の子に男子用の名をつけたりします。

これら3つの民族の姓名の付け方には、イスラム教の影響が見られます。

ウイグル族とハザック族は、結婚後は夫の父親の名をつけず、「ハン」をつけることで、既婚者であることを示します。

昔は女の人は名前なかったん?ちょっと可哀想やなぁ。

中国の姓の由来とランキング

中国の姓は、王とか李とか、日本でもよく聞く姓が多いですね。

公開日:2021/04/12

✅ 「百家姓」は、中国の古代に記された代表的な姓を集めた読み物で、現代でも姓の統計が取り続けられています。

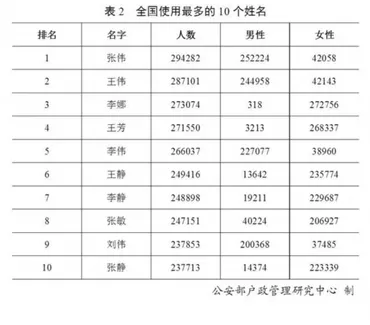

✅ 2010年の中国姓ランキングでは、上位20位に「王」「李」「張」「劉」「陳」など、約30%の中国人がこれらの姓を持っていることがわかります。

✅ 中国では、姓は通常一文字ですが、稀に「復姓」と呼ばれる二文字の姓が存在し、「欧阳」が最も多い復姓です。

さらに読む ⇒中国語カフェ | 中国語の発音、語法、学習方法、HSKなど、中国語に関するアレコレを語ってみます。出典/画像元: https://china-cafe.net/little-knowledge/baijiaxing中国では、復姓も存在するんですね。

欧阳って初めて聞きました。

中国の姓は、5000年以上前に母系制社会で生まれました。

夏、商、周の時代には「姓」と「氏」があり、「姓」は居住地や部族から、「氏」は君主から与えられたものや功績による称号から名付けられました。

唐の時代には「氏族志」が編纂され、民間で使われている姓が記録されました。

中国の姓は約4000~6000種類あるとされていますが、実際によく使われているのは300種類ほどです。

姓には単姓(1文字)と復姓(2文字以上)があり、単姓の方が圧倒的に多いです。

中国では、一般的に父親の姓を継ぎ、女性は結婚後も自分の姓を保持します。

漢民族の姓の分布には地域差があり、李、王、張、劉などの姓は北の方で多く、陳、趙、黄、林、呉などの姓は南の方で多く見られます。

えー、中国って姓が同じ人いっぱいおるんや!めっちゃ多いやん!

中国の名前と「百家姓」

中国では、子供は父方の姓を名乗るのが一般的なんですね。

✅ 「百家姓」は、中国の伝統的な苗字リストであり、子供に漢字を教えるための読み物として使われています。

✅ 2019年の「新百家姓」では、中国全体で最も多い苗字は「王」、次いで「李」「張」「劉」「陳」となっています。

✅ 地域別に見ると、中国の各地域で最も多い苗字は異なります。例えば、北京市では「王」、湖北省では「李」、江西省では「劉」などです。

さらに読む ⇒上海で一番多い苗字は?2019年の「新百家姓」発表出典/画像元: http://jp.eastday.com/node2/home/latest/sh/u1ai179203.html中国の姓のランキングは、地域によって異なるんですね。

興味深いですね。

中国人の名前は、姓と名で構成されています。

結婚しても夫婦の姓は別々です。

一般的には、子供は父方の姓を名乗りますが、母方の姓を選ぶこともできます。

中国には「百家姓」という本があり、中国人の姓がまとめられています。

2017年の中国人に多い名字のランキングは、以下の通りです。

1位:李(約9530万人)2位:王(約8890万人)3位:張(約8480万人)4位:劉(約6460万人)5位:陳(約5440万人)6位:楊(約3700万人)7位:趙(約2750万人)8位:黄(約2680万人)9位:周(約2540万人)10位:呉(約2460万人)上海で最も多い中国人の名字トップ10は、以下の通りです。

1位:張2位:王3位:陳4位:李5位:朱6位:徐7位:周8位:沈9位:呉10位:陸。

中国で多い名字、李とか王とか、よく聞く名前やな。

中国と日本の氏名文化は、歴史や社会背景によって様々な違いが見られましたね。

💡 中国では姓を重視する文化があり、日本では名字が社会的な地位を反映するなど、文化の違いが見て取れた。

💡 ウイグル族やハザック族など、民族によって異なる命名の習慣や、その背景となる歴史や文化に触れることができた。

💡 中国の「百家姓」は、長い歴史の中で形成されてきた独特な文化の一端を垣間見ることができた。