佐藤仁教授って一体何者!?その多岐にわたる研究分野とは!?

💡 佐藤仁教授は東京大学東洋文化研究所の教授であり、開発と環境、天然資源の政治と政策、アジアの開発ジレンマなどを専門としています。

💡 また、佐藤仁教授は福岡大学人文学部教育・臨床心理学科の准教授でもあり、東南アジアにおける資源管理が国家権力による支配へどう繋がっていくかを研究しています。

💡 さらに、佐藤仁教授は東京大学東洋文化研究所の准教授であり、現代社会における「自立志向」を批判し、中間集団との「依存関係」を重視することで、持続可能な社会を実現できると提言しています。

それでは、佐藤仁教授の多岐にわたる研究分野について詳しく見ていきましょう。

東京大学東洋文化研究所の佐藤仁教授

佐藤仁教授は、東京大学東洋文化研究所の教授であり、国際開発学会会長、アジア政経学会、日本タイ学会など、多くの学会に所属されています。

✅ 教授の学歴は、東京大学教養学部教養学科卒業から始まり、ハーバード大学、東京大学大学院、タイのRegional Community Forestry Training Centerを経て、東京大学大学院で博士号を取得しています。

✅ その後、日本学術振興会特別研究員、イエール大学、東京大学助手、助教授、タイ国天然資源環境省政策アドバイザー、東京大学准教授などを経て、東京大学東洋文化研究所教授に就任しました。

✅ 教授は、国際開発学会会長、アジア政経学会、日本タイ学会、Associations for Asian Studiesなど、多くの学会や組織に所属しており、国際協力機構緒方貞子平和開発研究所の客員研究員、Forest Policy and Economics、British Journal of Interdisciplinary Study、Sustainability Scienceなどの編集委員も務めています。

さらに読む ⇒佐藤仁研究室 - 東京大学 東洋文化研究所出典/画像元: http://satoj.ioc.u-tokyo.ac.jp/profile/本当に多岐にわたる活動で、頭が下がりますね。

佐藤仁教授は、1968年生まれの東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了です。

ハーバード大学ケネディ行政学大学院修士課程やイエール大学Agrarian Studies Programポスドク・フェローとしての研究経験もあります。

佐藤教授の研究は、開発と環境、天然資源の政治と政策、アジアの開発ジレンマなどに焦点を当てています。

また、国際開発学会会長や独立行政法人国際協力機構緒方貞子平和開発研究所客員研究員などの要職を歴任しています。

佐藤教授は、東京大学やプリンストン大学など国内外の大学で教鞭をとり、日本学士院学術奨励賞や国際開発大来賞を受賞するなど、高い評価を得ています。

いや、まじで頭いいよねー。こんな人、ホンマに存在するんかな?

福岡大学人文学部教育・臨床心理学科の佐藤仁教授

佐藤仁准教授は、東南アジアにおける資源管理が国家権力による支配へどう繋がっていくかを研究されています。

✅ 佐藤仁准教授は、東南アジアにおける資源管理が国家権力による支配へどう繋がっていくかを研究している。

✅ 資源管理は、単に資源そのものを管理するだけでなく、資源にアクセスする人々の生活や社会構造を再編成することを意味し、特に東南アジアでは少数民族の居住地など、政治的な外縁部における国家権力の浸透と深く関わっている。

✅ 佐藤准教授は、日本の歴史における「資源」概念の変化を分析し、特に陸軍が戦争遂行のために資源を国家管理下に置こうとしたこと、そしてそれが現代における環境問題や国家権力の拡大へと繋がっていることを指摘している。

さらに読む ⇒東京大学東洋文化研究所出典/画像元: https://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/interview/33.html資源管理と国家権力の関係性って、興味深いですね。

佐藤仁教授は、教育学の修士号と博士号を取得しています。

佐藤教授の研究は、教育政策、教師教育、国際比較教育学に焦点を当てています。

また、日本比較教育学会会長や全国私立大学教職課程協会理事など、教育関係の学会や組織で重要な役割を担っています。

佐藤教授は、教育関連の学術誌や書籍に多数の論文や著書を発表しており、日本学術振興会賞や日本比較教育学会奨励賞などの賞を受賞しています。

佐藤教授の研究成果は、教育政策や教師教育の改善に役立てられています。

あら、昔の日本も資源管理で大変だったのよ。戦争のときには、資源を国が管理しないとダメだったのよね。

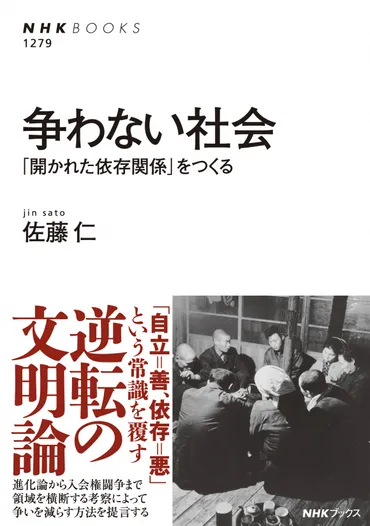

東京大学東洋文化研究所の佐藤仁准教授

佐藤仁准教授は、「自立=善、依存=悪」という従来の考え方を見直し、現代社会における紛争の根源となる「自立志向」を批判しています。

✅ 本書は「自立=善、依存=悪」という従来の考え方を見直し、現代社会における紛争の根源となる「自立志向」を批判する。

✅ 競争原理、社会分業、対外援助といった現代社会のシステムが「自立した個人」を育成し、格差を生み出し、争いの要因となっていると指摘する。

✅ 対照的に、中間集団との「依存関係」を重視することで、帰属意識を高め、社会の分断を解消し、持続可能な社会を実現できると提言する。

さらに読む ⇒NHK出版出典/画像元: https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000912792023.htmlなるほど。

依存関係も大切って考え方は目から鱗ですね。

佐藤仁准教授は、2014年に日本学術振興会賞と日本学士院学術奨励賞をダブル受賞しました。

この賞は、佐藤准教授の「『資源』の認識と分配に着目した国際協力研究」に対するものです。

佐藤准教授は受賞挨拶で、研究の成果が社会に還元されることの重要性と、権力や富ではなくアイデアが重視される社会の実現を目指す決意を表明しています。

佐藤准教授の研究は、国際協力のあり方や途上国の開発政策に影響を与えています。

え、まじ!?依存関係って悪くないん?

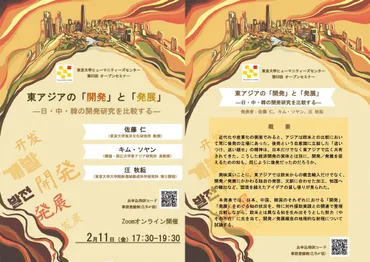

東京大学東洋文化研究所の佐藤仁教授の研究分野

佐藤仁教授は、日本、中国、韓国のそれぞれの「開発」「発展」をめぐる知の状況を対外援助実践との関連で整理・比較しています。

✅ 本発表では、日本、中国、韓国のそれぞれの「開発」「発展」をめぐる知の状況を対外援助実践との関連で整理・比較し、欧米とは異なる知を生み出そうとした努力(やその不在)に光を当てる。

✅ 東アジアは欧米に比べて後発であったため、「追いつけ、追い越せ」の精神が共有されてきた。

✅ 東アジアでは、欧米からの概念輸入に加えて、開発/発展にかかわる独自のアイデアの発生、文脈に合わせた加工、他国への輸出など、国境を越えたアイデアの貸し借りが見られた。

さらに読む ⇒ 東京大学ヒューマニティーズセンター(HMC)出典/画像元: https://hmc.u-tokyo.ac.jp/ja/open-seminar/2022/53-east-asia-develop/東アジアにおける開発の知を比較検討するという研究は、非常に興味深いですね。

東京大学東洋文化研究所の佐藤仁教授は、地域研究を専門とする学者です。

資源、環境、統治、開発、援助をキーワードに、主に東南アジアを対象とした研究を行っています。

佐藤教授は、環境と社会における資源の役割や、開発援助のあり方などについて研究を行っています。

佐藤教授の研究成果は、東南アジアの開発政策や国際協力のあり方に貢献しています。

なるほどね。東アジアって、やっぱり欧米とは違う考え方なんだね。

佐藤仁教授は、多岐にわたる研究分野で活躍されている、まさに現代の知の巨人と言えるでしょう。

💡 佐藤仁教授は東京大学東洋文化研究所の教授であり、開発と環境、天然資源の政治と政策、アジアの開発ジレンマなどを専門としています。

💡 また、佐藤仁教授は福岡大学人文学部教育・臨床心理学科の准教授でもあり、東南アジアにおける資源管理が国家権力による支配へどう繋がっていくかを研究しています。

💡 さらに、佐藤仁教授は東京大学東洋文化研究所の准教授であり、「自立志向」を批判し、中間集団との「依存関係」を重視することで、持続可能な社会を実現できると提言しています。