「あげる」「もらう」「くれる」の使い方って難しい?日本語学習の基礎を徹底解説!「あげる」「くれる」「もらう」の使い分けとは!?

💡 日本語の授受表現「あげる」「もらう」「くれる」の基礎を解説します。

💡 「あげる」「くれる」「もらう」の使い分けは、誰から誰に何を渡すか、そして話者の立場によって異なります。

💡 日本語における「内」と「外」の概念を理解することで、より深く理解できます。

それでは、最初の章に移ります。

「あげる」「もらう」「くれる」の意味と使い方

「あげる」「くれる」「もらう」の使い分けは、日本語学習者にとって重要なポイントですね。

公開日:2019/02/19

✅ 「あげる」「くれる」「もらう」は、日本語学習者にとって難しい表現の一つです。これらの動詞は「与える」という意味ですが、誰が誰に何を渡すか、そして話者の立場によって使い分けられます。

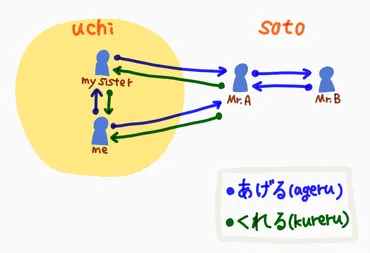

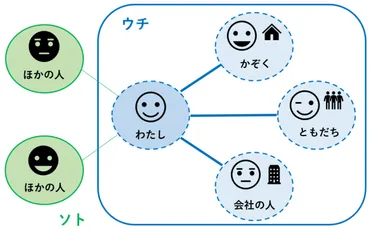

✅ 日本語では、人間関係を「内(ウチ)」と「外(ソト)」で区別します。「内」は自分、家族、友人など親しい人、「外」はそれ以外の人を指します。「あげる」「くれる」「もらう」の使い分けは、この「内」と「外」の概念に大きく影響されます。

✅ 記事では、「あげる」「くれる」「もらう」の使い分けを表と図で詳しく解説しています。例えば、「あげる」は与える人が主語で、自分から内、自分から外、内から外、外から外など、様々な状況で使用できます。「くれる」は、与える人が主語で、内から自分、外から自分、外から内など、主に「内」の人から「自分」または「内」の人へ何かが与えられる場合に使用されます。「もらう」は、受け取る人が主語で、誰からでも「モノ」を受け取る場合に使用されます。

さらに読む ⇒50+ Multi Languages Learning App - Learn Basic Words - LingoCards - Top trilingual language learning app出典/画像元: https://lingo-apps.com/ja/ageru-kureru-morau/なるほど、日本語の「内」と「外」の概念が、こんなに深く関係しているんですね。

日本語では、「あげる」と「もらう」という 2 つの言葉を使用して「あげる」を表します。

どちらを使用するかは、話者が「あげる」側か「もらう」側のどちらの立場にあるかによって異なります。

「あげる」は、話者が「あげる」側の立場にある場合に使用します。

例えば、「私は友達にプレゼントをあげました」という文では、「私」が「あげる」側の立場にあります。

一方、「もらう」は、話者が「もらう」側の立場にある場合に使用します。

例えば、「友達が私にプレゼントをくれました」という文では、「私」が「もらう」側の立場にあります。

さらに、「もらう」を表すには「もらう」を使用します。

例えば、「私は友達からプレゼントをもらいました」という文では、「もらう」を使用しています。

「あげる」は、話者が行為の主体であり、感謝されるべき立場にあることを示唆します。

一方、「もらう」は、話者が行為の対象であり、感謝する立場にあることを示唆します。

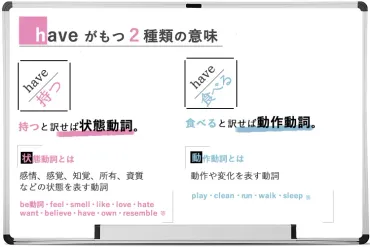

より丁寧な表現としては、次のような言葉を使用できます。

「あげる」の丁寧語: 「差し上げる」 「くれる」の丁寧語: 「くださる」 「もらう」の丁寧語: 「いただく」また、「~てあげる」、「~てくれる」、「~てもらう」などの表現は、行為の主体と対象の関係をより明確にします。

ただし、これらの表現は、好意や感謝のニュアンスを含んでいるため、望まれないものに対しては使用できません。

なるほどね、日本語って奥が深いね。

「あげる」の動作や状態を引き起こす意味

「あげる」には様々な意味があるんですね。

公開日:2019/11/26

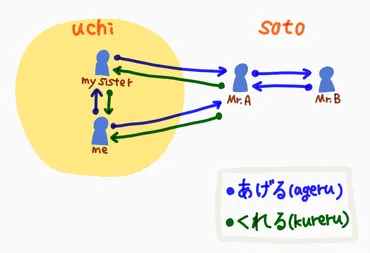

✅ 記事は、看護受験に必須となる英文法の解説記事で、状態動詞と動作動詞、現在進行形と現在完了形、副詞節と名詞節など、様々な文法事項を詳しく解説しています。

✅ 記事では、英文法の理解を深めるための問題が多数掲載されており、それぞれの解説とともに、看護受験における重要なポイントが説明されています。

✅ 記事は、看護受験に必要な英文法知識を体系的に学ぶことができるように構成されており、問題を通して実践的に理解を深めることができます。

さらに読む ⇒大阪の看護予備校 | KAZアカデミー出典/画像元: https://kaz-academy.com/kangojuken-grammar05/「あげる」って色々な動作や状態を表せるんですね。

「あげる」は、さまざまな動作や状態を引き起こすことを表す動詞です。

「あげる」の主な意味を以下に示します。

グラスを上げる: 乾杯などの際に、グラスを持ち上げること。

舞台に上げる: 舞台に立たせて演じさせること。

手を上げる: 手を掲げること。

ボールを上げる: サッカーなどで、ボールを蹴り上げること。

花火を上げる: 花火を打ち上げること。

顔を上げる: 顔を上に向けること。

眉を上げる: 眉を持ち上げること。

お湯から上げる: お湯から取り出すこと。

家に上げる: 家の中に入れること。

布団を上げる: 布団を敷くこと。

畳を上げる: 畳を剥がすこと。

煙を上げる: 煙を噴き出すこと。

炎を上げる: 炎を燃え上がらせること。

数量①を上げる: 数値などを増やすこと。

数量②を上げる: 温度などを上昇させること。

数量④を上げる: 稼働率などを高めること。

数量⑤を上げる: 音量などを大きくすること。

圧力を上げる: 圧力を高めること。

速度を上げる: 速度を速くすること。

レベルを上げる: レベルを向上させること。

「あげる」は、動作や状態を引き起こす動詞として、さまざまな場面で使用されます。

あら、若い人はもうそんなこと知らんの?昔はもっと難しい言葉を使ったのよ。

「もらう」の敬語表現

敬語は難しいですが、この記事で理解が深まりました。

✅ この記事は敬語の中でも特に「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の違いについて解説しています。

✅ 内容は、それぞれの言葉の特徴や使い分け、特に主語に着目して使い分けることの重要性を説明しています。

✅ また、敬語の注意点として「二重敬語」について解説し、具体的な例を挙げて説明しています。

さらに読む ⇒学習塾ランキング検索総合サイト「塾プラス」出典/画像元: https://www.jyuku-plus.jp/special/knowledge/jyuku/pg5.php敬語の使い分けは、相手への配慮を示す上でとても大切ですね。

「もらう」の敬語表現は、立場や場面に応じて使い分けます。

「もらう」の敬語表現を以下に示します。

尊敬語: 「お受け取りになる」 「お納めになる」 謙譲語: 「いただく」 「頂戴する」 丁寧語: 「もらいます」「もらう」の敬語表現を使用する場合は、敬語の種類に応じて表現法が異なることに注意が必要です。

また、行動の主体が誰なのかを考慮して、尊敬語と謙譲語を使い分ける必要があります。

さらに、「賜る」や「拝受する」などの言い換え表現も存在します。

敬語ってむずかしいよねー。

授受表現「あげる」「もらう」「くれる」

「ウチ」と「ソト」の概念は、日本語の文化や価値観を表しているんですね。

公開日:2018/07/28

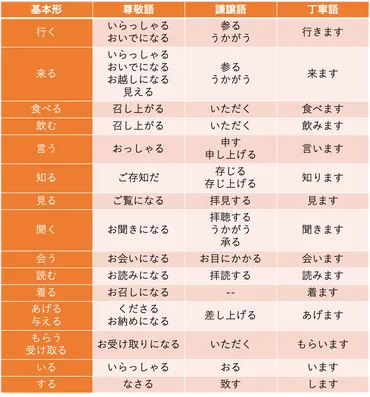

✅ 「みんなの日本語」第24課で導入される「~くれます」という授受表現は、単なる文法規則ではなく、日本の文化や価値観である「ウチとソト」の概念に深く関連している。

✅ 「ウチとソト」は、家族や同僚といった「ウチの人」と、それ以外の「ソトの人」を区別する概念であり、日本語における「あげます・もらいます」や「くれます」といった授受表現の使い方に影響を与える。

✅ 「~くれます」は、物を受け取る相手が「わたし(話し手)」または「ウチの人」であることを示し、「ソトの人」は受け手になることはできない。このことから、日本語学習者は、単に文法規則を覚えるだけでなく、日本の文化や価値観を理解することが重要である。

さらに読む ⇒日本語教師は見た!出典/画像元: https://hire39.com/minna-no-nihongo-lesson-24-1なるほど、「ウチ」と「ソト」の概念が授受表現に影響を与えているんですね。

授受表現は、物品や行為の授受を表す表現で、「あげる」「もらう」「くれる」の 3 つの言葉からなります。

授受表現には、次の 2 種類があります。

物の授受: 物理的な物品のやり取り 恩恵の授受: 行為のやり取り授受表現の使い分けは、「ウチ」と「ソト」の概念に基づきます。

ウチ: 話者または話者に近い人 ソト: 他人または距離のある人「あげる」はウチからソトへ移動、「もらう」「くれる」はソトからウチへ移動を表します。

ただし、「あげる」は通常ウチからソトへの移動を表しますが、ソトからソトへの移動にも使用できます。

また、「もらう」「くれる」は通常第三者間のやり取りには使用できませんが、話者がウチに属すると考える場合は使用できます。

ふーん、そうなんだ。

この記事では、「あげる」「もらう」「くれる」の使い分けを詳しく解説しました。

💡 日本語の「内」と「外」の概念は、授受表現の理解に役立ちます。

💡 「あげる」「くれる」「もらう」の使い分けには、敬語表現も重要な要素です。

💡 授受表現は、日本語の文化や価値観を理解する上で不可欠です。