ひらがなをマスター!子どもの読み書きをスムーズに育む方法とは?読み書きの基礎力、実は〇〇が重要だった!?

💡 ひらがなを学ぶための効果的な方法を紹介

💡 日本語の発音の基礎知識を解説

💡 漢字の読み方に関する重要なポイントを説明

それでは、最初の章に移りましょう。

ひらがなを学ぶ

ひらがなを学ぶことは、日本語を理解する上で非常に重要なステップです。

✅ この記事は、年長の子供がひらがなをスラスラ読めない原因とその克服方法、そして文字への興味関心を育むための親の関わり方を解説しています。

✅ 特に、就学前にひらがなを完璧に読めなくても小学校で十分に習得できると説明し、小学校入学までに焦る必要はないと安心させています。

✅ さらに、文字を読むために必要な要素を詳細に解説し、子供がスラスラ読めない原因として、文字の認識、音韻処理、語彙力、経験値などが挙げられています。

さらに読む ⇒子どもを伸ばす幼児教育・知育情報サイト|CONOBASコノバス出典/画像元: https://conobas.net/blog/education/13478/子供のペースに合わせて、楽しみながら学べるように工夫することが大切ですね。

ひらがなは日本語の基本的な文字体系の一つで、習得することで日本語の発音を学ぶことができ、使用できる日本語のリソースの幅も広がります。

ひらがなを学ぶには、画像ベースの記憶術を活用して各文字に沿った記憶しやすいイラストを思い浮かべたり、書かないことで読むことに集中したり、よく考え抜かれた練習問題に取り組むことが効果的です。

まぁ、焦らんとよかばい。小学校でちゃんと覚えれるけん。

日本語の発音

日本語の発音は、母国語によって難しいと感じるところがあるかもしれません。

公開日:2020/07/11

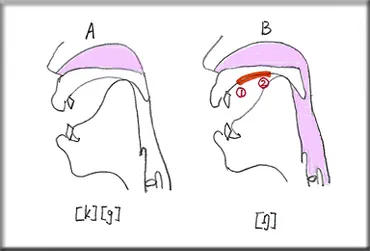

✅ この記事は、日本語における鼻濁音について解説しており、特に若い世代が鼻濁音を苦手とする理由を考察しています。

✅ 発声と発音の違い、鼻濁音の発生メカニズム、鼻濁音になる音とならない音について詳しく説明し、鼻濁音が日本語の持つ柔らかな音色に貢献している点を強調しています。

✅ さらに、若い人が鼻濁音を苦手とする原因として、舌の位置や発音器官の柔軟性の低下、現代における発音教育の不足などを推測しています。

さらに読む ⇒ボイストレーニングのワンバイブス|東京都杉並区、横浜、川崎 -出典/画像元: https://www.onevibes.com/voice-training-gym/bidakuon/鼻濁音は、日本語らしい柔らかな音色を生み出す重要な要素の一つですね。

日本語の発音は、母国語によっては容易な部分が多いですが、RとF、長母音、二重子音、鼻濁音の「が」、ピッチアクセントなどの発音上の課題もあります。

日本語の音声学を学ぶことで、これらの概念を単語だけでなく文章にも適用し、ネイティブスピーカーに近い正確な発音が可能になり、日本語をより深く理解して楽しむことができます。

あら、昔はね、鼻濁音なんてなかったんですよ!

漢字の読み方

漢字の読み方は、日本語の奥深さを物語っていますね。

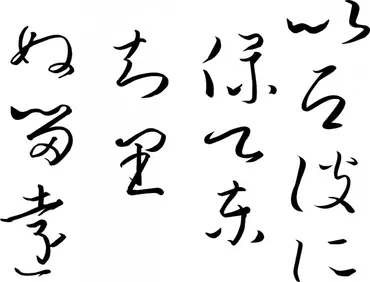

✅ 日本語の発音の歴史を紐解き、現代日本語の複雑な成り立ちと、その歴史的背景を明らかにする。

✅ 特に「四つ仮名」と呼ばれる「じ/ぢ」「ず/づ」の発音変化や、漢字の読み方が増えた理由、五十音図の起源など、興味深い事例を紹介している。

✅ 日本語が海外の言語文化を取り込みながら発展してきた過程と、その結果生まれた現代日本語の独自性を示し、今後の日本語の発音の変化について考察を促す。

さらに読む ⇒リアルサウンド|音楽、映画・ドラマ、エンタメ×テック、書籍のカルチャーサイト出典/画像元: https://realsound.jp/book/2023/04/post-1303212_2.html日本語の発音の歴史を学ぶことで、現代日本語への理解が深まりますね。

漢字を組み合わせて単語を作ると、元の漢字の音節が「ち」や「つ」で始まる場合に、「ち」が「ぢ」に、「つ」が「づ」に変化するパターンがあります。

また、同じ音節が続く単独の漢字でも、2番目の音節が「ぢ」や「づ」になる場合があります。

これらのルールに従うことで、日本語の語彙力を向上させ、ネイティブスピーカーとのコミュニケーションをより正確に行うことができます。

漢字の読み方、めっちゃややこしいよね…

日本語の文字遣い

日本語の文字遣いは、細かいルールがあり、難しいと感じることがあるかもしれません。

✅ 「ず」と「づ」の使い分けは現代日本語では「ず」が基本で、一部の例外を除いて「づ」の使用は限定されます。「づ」は、同音の連呼、2語の連合の濁り、固有名詞、表現手段、外来語などで使用される場合があります。

✅ 「ず」が使用されるのは、連濁の結果が明確に分かる場合や、複合語を2語に分解するのが容易でない場合を除き、基本的に「ず」が使用されます。また、音読みで元々濁音である場合は「ず」が使われます。

✅ 「づ」は許容されている場合がありますが、「ず」が原則であることを理解し、適切な使い分けができるように意識することが大切です。

さらに読む ⇒SEO力×マーケティング戦略×高品質ライティング | 記事スナイパー出典/画像元: https://kiji-sniper.com/blog/zu-du-difference/「ず」と「づ」の使い分けは、日本語学習の重要なポイントですね。

日本語の「じ」と「ぢ」、「ず」と「づ」は発音がほぼ同じですが、本来は別の音を表しています。

「ず」は「す」から、「づ」は「つ」から派生しており、「じ」は「し」から、「ぢ」は「ち」から派生しています。

現代では「ぢ」と「づ」はほとんど使用されませんが、漢字の構成要素として使われている場合や、単独の漢字の2番目の音節が最初の音節と同じ場合に使用されます。

これらのルールを正しく理解することで、日本語の語彙力を向上させ、ネイティブスピーカーとのコミュニケーションをより正確に行うことができます。

基本的には「ず」で大丈夫だよ。でも、たまに「づ」を使う場合もあるらしい。

本日は、日本語の基礎知識について解説しました。

💡 ひらがな、カタカナ、漢字を学ぶことは日本語の基礎

💡 日本語の発音は、鼻濁音など独特な特徴を持つ

💡 漢字の読み方は、歴史的な背景を理解することでより深く理解できる