日本の小学校、教育制度は今どうなってる?歴史と変遷を紐解く!!?

💡 日本の小学校は1869年から始まった。

💡 公立小中高一貫校が設立され、新しい教育の形が生まれている。

💡 入試におけるトラブルや対応について学ぶ。

それでは、日本の小学校の歴史と教育制度の変遷について、詳しく見ていきましょう。

日本の小学校の歴史と教育制度の変遷

本日は、日本の小学校の歴史と教育制度の変遷についてお話します。

✅ 1869年5月21日は、日本の小学校が初めて開校した日です。京都市に「上京第二十七番組小学校」が開校しました。

✅ 小学校の設立は、京都府が国よりも先に取り組み、多くの有志からの寄付によって実現しました。当時、小学校は「番組小学校」と呼ばれ、行政区画ごとに建てられていました。

✅ 当時は筆道、算術、読書の3教科が中心でしたが、日本画の教育にも力を入れていました。小学校は教育機関だけでなく、町会所としても機能し、区役所、保健所、警察、消防などの役割も担っていました。

さらに読む ⇒こうですか?わかりません出典/画像元: https://www.yuru-ppo.xyz/entry/2017/05/21/083655日本の小学校の歴史、興味深いですよね。

当時は、教育機関だけでなく、地域社会の拠点としての役割も担っていたんですね。

日本の小学校の歴史や教育制度の変遷が述べられています。

- 1685年に長崎県 対馬藩に「小学校」と名付けられた学校が設立されましたが、日本最初の小学校が名実ともに開校したのは1869年5月21日です。

- 場所は京都で、京都府の「町組」という連合自治組織が中心となって「上京第二十七番組小学校」と「下京第十四番組小学校」の2校が開設されました。

- しかし、当時は就学率が低く、1872年に小学校への就学が義務化されるまでには時間がかかりました。

- 小学校の開校に尽力したのは、商人で鳩居堂七代目当主の熊谷直孝です。

熊谷は私財と土地を提供して上京第二十七番組小学校を開校し、京都市に64もの小学校が設立されるきっかけを作りました。

- 小学校の開校記念日は5月21日ですが、現在では学校単位でお祝いが行われています。

- 江戸末期から明治時代にかけて、京都市が小学校を早期に開校できた背景には、明治維新後の東京遷都で衰退を危惧し、教育によって近代都市に生まれ変わろうという意図がありました。

そうやね、昔の小学校は、今の学校とは全然違うみたいやね。

公立小中高一貫校の設立と特色

続いては、公立小中高一貫校についてです。

公開日:2022/06/08

✅ 東京都立立川国際中等教育学校附属小学校は、12年間一貫教育を行う日本で初めての公立小中高一貫校であり、多様な価値観を持つ人材育成を目指し、国際社会で活躍できる人材育成を目指しています。

✅ 同校は、英語をツールとして習得させ、語学力とそれを支える言語能力の育成を重視するとともに、探究的な学びを通して、子どもたちが自分なりの答えを見つけるための「メタ認知力」を育てることを目指しています。

✅ 小中高の校種間の接続をスムーズに行うことで、小学校から中学校、中学校から高等学校への移行を円滑にし、12年間という長いスパンで児童・生徒の成長を見守ることを目指しています。

さらに読む ⇒ 東洋経済education×ICT出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/459390公立小中高一貫校は、12年間という長いスパンで児童・生徒の成長を見守るんですね。

素晴らしいですね。

公立小中高一貫校の設立と特色が述べられています。

- 2022年4月に東京都立立川国際中等教育学校の付属小学校(立川国際小)が開校しました。

- 日本の最初の公立小中高一貫校です。

- 設立の目的は、小学校から中学校への進学時の接続課題の解消や、世界で活躍する人材の育成です。

- 募集初年度の選考では、抽選と適性検査が実施されましたが、適性検査の目的は学力的に高い子どもを選ぶことではなく、生徒一人ひとりの特性を把握することに重点が置かれています。

12年間一貫教育って、成長を見守るにはちょうどいいよね!

中高一貫校や受験における教育方針の重要性

続いて、中高一貫校や受験における教育方針の重要性についてです。

公開日:2022/06/03

✅ 教育方針は、将来どんな大人になってほしいかをイメージし、そのための家庭でのルールを決めるものです。

✅ 子どもの性格を活かし、さらに伸ばしたい方向性を明確にすることで、教育方針を決定できます。

✅ 教育方針をぶれないようにすることで、子どもは自身の成長を信じ、大きく伸びる可能性があります。

さらに読む ⇒保護者のための中学受験情報サイト - 中学受験ナビ出典/画像元: https://katekyo.mynavi.jp/juken/12100教育方針は、家庭と学校が一致することで、子供の成長に良い影響を与えますね。

中高一貫校や受験における教育方針の重要性が述べられています。

- 中学受験では、教育方針が重視されます。

- 教育方針とは、「子どもにどう育ってほしいか」「どのような点を重視して育てるか」を言葉に表したものです。

- 家庭の教育方針と合う学校を選ぶことが大切です。

- 中学校の教育方針には、「教育で目指す姿」「子どもたちへの願い」「教職員の関わり方」などが簡潔にまとめられています。

- 願書や面接で教育方針について聞かれる場合があります。

- また、受験予定の中学の教育方針も確認しましょう。

家庭の教育方針と合う学校を選ぶことが大切です。

教育方針って大事なんやね!うち、全然考えてなかったわ。

新しい学習指導要領のポイント

それでは、新しい学習指導要領について見ていきましょう。

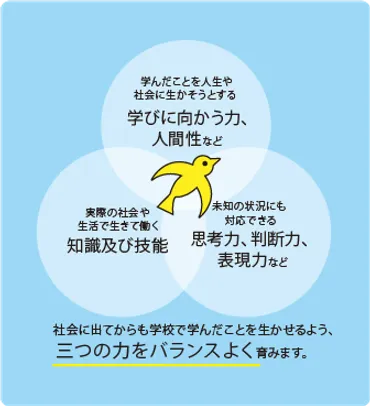

✅ 学習指導要領は、子供たちの「生きる力」を育むことを目標とし、社会の変化に対応し、新たな学びへと進化を目指しています。

✅ 学習指導要領の改訂では、子供たちに必要な力を「資質・能力の三つの柱」で整理し、主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)を重視した授業改善を目指しています。

✅ プログラミング教育、外国語教育、道徳教育、言語能力の育成、理数教育、伝統や文化に関する教育、主権者教育、消費者教育、特別支援教育など、未来の社会で必要となる様々な能力を育成するための教育内容が盛り込まれています。

さらに読む ⇒平成29・30・31年改訂学習指導要領の趣旨・内容を分かりやすく紹介:文部科学省出典/画像元: https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1383986.htm新しい学習指導要領では、社会の変化に対応し、子供たちの「生きる力」を育む教育を目指しているんですね。

新しい学習指導要領のポイントが述べられています。

- 2020年度から小学校で、2021年度から中学校で、2022年度から高等学校で新しい学習指導要領が実施されています。

- 3つの柱からなる「資質・能力」を総合的にバランスよく育むことを目指しています。

- 「社会に開かれた教育課程」「カリキュラム・マネジメント」「主体的・対話的で深い学び」の3つの観点が重視されています。

- 社会に開かれた教育課程では、子どもたちが身近な地域を含めた社会とのつながりの中で学び、自らの人生や社会をよりよく変えていく実感を持てる教育課程の編成が求められます。

- カリキュラム・マネジメントでは、学校長の方針のもと、各教職員が連携してカリキュラム・マネジメントに努めます。

学校評価も、カリキュラム・マネジメントと関連づけて行われます。

- 主体的・対話的で深い学びでは、授業改善を通して児童(生徒)に生きる力を育むことが教育活動の目的です。

学習の基盤をつくる活動の充実や学習習慣の確立、道徳教育や体験活動を通じた豊かな心や創造性の涵養、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現などがその具体的な内容です。

新しい学習指導要領、時代に合わせて変わっていくんやね!

入試におけるトラブルや対応

最後に、入試におけるトラブルや対応についてです。

公開日:2024/05/11

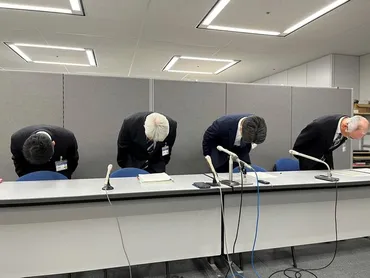

✅ 茨城県立医療大学は、昨年11月の入学試験で出題ミスがあり、5人を追加合格にしたと発表しました。

✅ 出題ミスは保健医療学部の学校推薦型選抜と社会人特別選抜の試験で発生し、問題が科学的事実に反していたため正答が存在しませんでした。

✅ 大学は文部科学省からの指摘を受け、学内検証の結果、出題ミスを確認し、追加合格者を決定しました。また、再発防止策として学外のメンバーからなる第三者委員会を設置すると発表しました。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS5B4R28S5BUJHB00GM.html入試での出題ミスは、受験生にとって大変なことです。

大学側もしっかりと対応していく必要があると思います。

入試におけるトラブルや対応が述べられています。

- 茨城県立医療大学で2022年11月の入学試験で出題ミスがありました。

問題文に科学的事実に反する引用があり、問題として成り立たなくなっていました。

追加合格となった5人は学校推薦型選抜で不合格となっていましたが、実際は合格点に達していました。

- 早稲田大学の基幹・創造・先進理工学部の2024年度一般入試でも数学で出題ミスがありました。

体積Vには最大値が存在しないにも関わらず、「体積Vの最大値を求めよ」という問題が出題されました。

その後、早稲田大学は問題に「不備があった」と謝罪し、出題ミスを認めました。

出題ミスって、よくあることよ。昔はもっとひどかったわ!

本日の内容をまとめると、日本の小学校の歴史と教育制度は大きく変化しており、これからの教育は、社会の変化に対応できる人材育成が重要となります。

💡 日本の小学校の歴史は古く、教育制度も時代と共に変化している。

💡 公立小中高一貫校など、新しい教育の形が生まれている。

💡 入試におけるトラブルは、適切な対応が必要。