日本の家族の現状は?変化する家族の形と課題を探るとは!?

💡 少子化が進む中、日本の家族の形は大きく変化している。

💡 ライフスタイルの変化や価値観の多様化によって、伝統的な家族の形は多様化している。

💡 家族のあり方の変化は、社会構造や経済状況にも影響を与えている。

それでは、最初の章から見ていきましょう。

日本の家族

それでは、日本の家族の現状について詳しく見ていきましょう。

✅ 日本の男女の生涯未婚率の10%の差は、出生性比の差と男性の再婚数の増加が主な原因である。

✅ 出生性比は男児の方が女児より5%程度多いが、男性は離婚後再婚する割合が高く、特に「再婚夫×初婚妻」の組み合わせが多いことから、未婚女性の数が減少し、結果的に男性の生涯未婚率が高くなっている。

✅ この現象を「時間差一夫多妻制」と呼び、複数回結婚・離婚を繰り返す男性によって、生涯未婚の男性が増加している。出生性比と時間差一夫多妻制の影響を合わせると、男女の生涯未婚率の10%の差は説明できる。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/dc934e8fe0b86ae299c0a95c1d56c3e790d91826出生性比の差や男性の再婚率の高さといった要因が複雑に絡み合って、男女の生涯未婚率に差が出ているということが分かりました。

結婚件数は減少傾向にあり、離婚件数は増加傾向にあります。

再婚件数も増加しており、婚姻全体の約4分の1を再婚が占めています。

未婚率は男女ともに上昇しており、50歳時点で未婚の割合は女性で約6人に1人、男性で約4人に1人となっています。

家族の姿も変化しており、単身世帯の割合が上昇し、夫婦と子供のいる世帯の割合が減少しています。

また、ひとり親世帯が増加しています。

そりゃ、男の人って結婚しても離婚しやすいけん、再婚する人も多いけんね。

子育てにおける課題

それでは、子育てにおける課題について考えていきましょう。

公開日:2024/01/14

✅ この記事は、子供の貯金におすすめの銀行3選を紹介しています。

✅ さらに、教育資金としてどのくらい必要なのか、おすすめの積立方法4選も紹介しています。

✅ 記事のタイトルから、子供の貯金と教育資金に関する情報が得られることを目的としていると考えられます。

さらに読む ⇒滋賀・琵琶湖の自然体験学習施設 BSCウォータースポーツセンター出典/画像元: https://bsc-int.co.jp/media/2980/教育費の高さや制度の不備、社会環境の冷たさなど、子育てに多くの課題があることが分かりました。

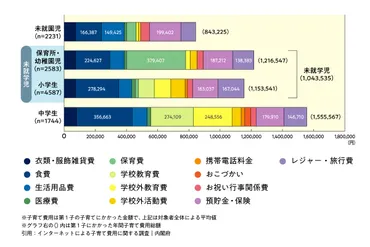

日本の子育てでは、経済的な負担や制度の不備、社会環境の冷たさが問題視されています。

教育費の高さや補助金の少なさにより、家庭の経済状況によって教育の格差が生じています。

また、共働きが増える中、保育園などの不足や、育児が母親中心であるという考え方が根強く残っています。

さらに、子育て中の外出では、ベビーカーに冷たい視線が向けられたり、子どもが迷惑にならないようにと気を遣う必要があります。

昔の若い子は、もっと大変やったのよ。戦後すぐは物もなくて、ご飯も満足に食べられなかったのよ。

家族政策と大家族主義

それでは、家族政策と大家族主義についてお話しましょう。

公開日:2022/09/21

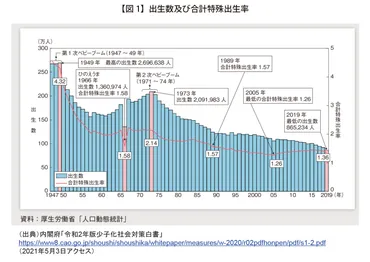

✅ 少子化対策から家族政策への転換が必要であると主張し、従来の「少子化対策」では出生率の減少に歯止めをかけることができず、子供と親の家族全体を対象とした「家族政策」が必要であると論じています。

✅ 家族政策は、家族機能の維持を目的とした社会的な支援政策であり、出産や子育ての支援、家計の経済的支援、就労支援、家族法に関する分野や意識改革・啓発など、多岐にわたる分野を包含しています。

✅ 家族政策の重要性を強調し、人口減少対策だけでなく、家族が抱える様々な課題に対応することで、家族機能を強化し、社会の安定・発展につながると主張しています。そして、家族政策の具体的な範囲として、出産・子育ての支援、家計の経済的支援、就労支援、家族法・意識改革の4つの分野を挙げています。

さらに読む ⇒一般社団法人平和政策研究所出典/画像元: https://ippjapan.org/archives/6921家族政策の重要性や、「大家族主義の経営」という経営手法について解説していただきました。

「少子化対策」では出生率の低下に歯止めがかからないため、「家族政策」への転換が求められています。

家族政策は、家族の機能を維持し、家族が抱える課題に対応することを目的としています。

その範囲には、生活面支援、経済的支援、就労支援、家族法・意識改革などが含まれます。

少子化対策では保育整備や経済的支援に重点が置かれていますが、家族政策では多様な家族支援や家族法制の整備など、さらに幅広い施策が必要とされています。

また、「大家族主義の経営」とは、社員同士が家族のように助け合い、お互いの幸せを追求する経営手法です。

メリットとしては、組織の一体感やモチベーションの向上、コミュニケーションの円滑化などが挙げられます。

一方で、デメリットとしては、意思決定の遅れや個人の自立性の阻害などの課題もあります。

日本企業では、八紘一宇の思想や家族主義の文化が背景にあるため、大家族主義の経営が有効とされています。

実践方法としては、ビジョンや価値観の共有、オープンなコミュニケーションの場の設定、福利厚生の強化などが挙げられます。

ただし、大家族主義が甘えにつながってはいけないことに注意が必要です。

家族政策って、なんか難しそうやけど、要は子供を産みやすくするってこと?

住まいに関する工夫

それでは、住まいに関する工夫について見ていきましょう。

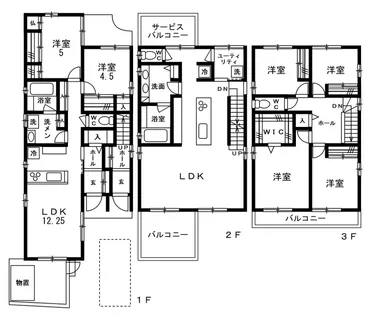

✅ この記事は、二世帯住宅の中でも「完全分離型」に焦点を当て、その魅力とメリットを解説しています。

✅ 具体的には、完全分離型二世帯住宅の定義、建築費用や生活費、税金などの経済面、間取りの例、成功者の声などを紹介しています。

✅ また、二世帯住宅を「同居型」「一部共用型」「完全分離型」の3つに分類し、それぞれのメリット・デメリットを比較しています。

さらに読む ⇒【SUUMO】不動産売買・住宅購入・賃貸情報ならリクルートの不動産ポータルサイト出典/画像元: https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_plan/nisetaijutaku_kanzenbunri/完全分離型二世帯住宅の魅力とメリットについて、詳しく解説していただきました。

大家族でも快適に暮らせる間取りのポイントを、実例を交えて解説しています。

19畳のリビングには中2階を設置し、壁掛けテレビを採用することで広々とした印象に。

畳スペース、セカンドリビング、広々としたランドリースペースなどを備えています。

キッチンは対面型で高い立ち上がりを設け、手元を隠しています。

パントリーには冷凍庫も入る広さがあります。

大家族ならではの工夫として、二世帯住宅のプライベートスペースの設け方、収納スペースの有効活用、子ども部屋や子ども専用スペースの設置アイデアが紹介されています。

また、小さな家に住む大家族の住まいには、フレキシビリティのある空間が必要です。

完全分離型の二世帯住宅では、各世帯に半独立した空間が設けられています。

また、親世帯や子世帯が一緒に過ごせる共有スペースも重要です。

狭小住宅の二世帯住宅では、上部空間を有効活用したり、分離型の間取りを採用したりして、プライバシーと開放感を両立させています。

鉄骨造の三階建て住宅では、世帯の居住空間をズラして配置することで、程よい距離感で暮らすことが可能です。

でも、プライバシーは守れるし、お互いの生活スタイルに合わせて住めるからいいんじゃないかな?

大家族の交流

それでは、大家族の交流について考えていきましょう。

公開日:2022/05/17

✅ この記事では、5歳以上の年の差きょうだいを育てるママ4人へのインタビューを通して、年の差きょうだいのメリットとデメリットをまとめられています。

✅ メリットとして、年上のきょうだいが年下のきょうだいの面倒を見たり、遊び相手になったりと育児の助けになること、また、年上のきょうだいとの関係を通して、年下のきょうだいが早く成長できることなどが挙げられています。

✅ デメリットとしては、一緒に楽しめるレジャーが少ないこと、年上のきょうだいが寂しい思いをする可能性があること、育児が長い期間続くことなどが挙げられています。

さらに読む ⇒VERY出典/画像元: https://veryweb.jp/life/347011/年の差きょうだいを育てるママさんたちのインタビューを通して、年の差きょうだいのメリットとデメリットが分かりました。

大家族では、年齢差が大きいことから家族の交流が複雑になります。

良い点は、年長の子供たちが手伝ってくれること、小さい子供たちが年上の子供たちを真似して大人っぽく振る舞うことで早熟に成長すること、年長の子供たちが赤ちゃんの誕生や子育てに関わることができること、年長者が年下の子供を可愛がること、年下の子供が年上の子から恩恵を受けることです。

悪い点は、全員のニーズを同時に満たすのが難しいこと、年長の子供たちに過剰に期待してしまってはならないこと、一番下の子供が早熟になること、一緒に遊びたがらない時期があること、年長の子供たちが自立すると、また赤ちゃんが欲しくなることです。

昔は、子供はたくさんいたのよ。みんなで協力して、家事や育児をして。

本日は、日本の家族の現状についてお話いただきました。

少子化や家族のあり方の変化など、様々な課題があることが分かりました。

💡 日本の家族の形は多様化しており、従来の伝統的な家族像とは異なる形が増えている。

💡 少子化対策だけでなく、家族全体を支援する家族政策の必要性が高まっている。

💡 家族のあり方の変化は、社会構造や経済状況に影響を与え、様々な課題を生み出している。