対策書は本当に必要? 効果的な書き方と再発防止策を徹底解説対策書の作成とは!!?

💡 対策書の作成は、問題の再発防止に不可欠です。

💡 なぜなぜ分析を用いて、根本原因を突き止めましょう。

💡 再発防止策を具体的に記述し、効果的な対策を講じましょう。

それでは、対策書の重要性や作成方法について詳しく解説していきます。

対策書の概要と目的

対策書は、問題の再発防止に重要な役割を果たす文書ですね。

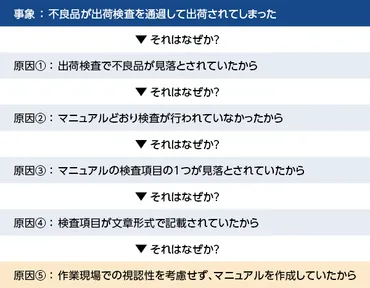

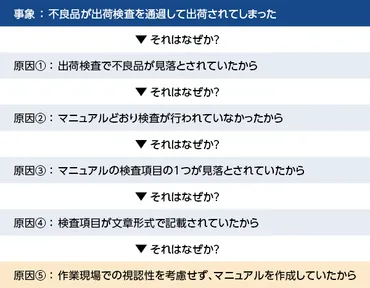

✅ なぜなぜ分析とは、発生した問題事象の根本原因を探る分析手法です。問題に対して「なぜ?」を繰り返し、直接原因だけではなく背後にある根本原因を抽出します。一般的に5回繰り返すと根本原因にたどり着くとされています。

✅ 現場でなぜなぜ分析がうまくいかない原因として、問題事象の曖昧さが挙げられます。具体的に問題点を提示し、なぜを掘り下げることが重要です。また、個人への責任追及で終わってしまうケースも多く、担当者ではなく、担当者がミスに気づくことができない現場の仕組みに注目する必要があります。

✅ 効果的ななぜなぜ分析を行うには、対象となる問題に具体性があるか、個人的な感情や思い込みで分析していないかなど、いくつかのチェックポイントがあります。組織内の問題解決に取り入れる場合は、複数人で行い、客観的な視点や多面的な考え方を活かすことが重要です。重要なのは、誰がやったかではなく、なぜ起きたかです。

さらに読む ⇒キーエンス出典/画像元: https://www.keyence.co.jp/ss/general/manufacture-tips/5whys.jspなるほど、問題の根本原因を特定することが重要なんですね。

対策書とは、問題を再発させないために書く文書であり、不具合対策や品質問題対策書などと呼ばれる。

発生した問題の事実を記載し、根本原因を特定して再発防止策を講じる。

発生原因の特定には、現象ではなく根本原因を特定し、なぜなぜ分析を行うことなどが重要となる。

また、対策書を作成する際には、相手先の社名を正確に記載し、誤字脱字がないか確認し、業界用語は極力避けるなどの注意点がある。

そうやね、問題点の明確化って大事よね。

対策書の書き方

対策書の書き方、とても重要ですね。

✅ なぜなぜ分析は、トヨタ自動車が発案した問題解決のための分析手法で、事象に対して「なぜ」を繰り返し問いかけることで真因を突き止めます。様々な業界で活用され、問題解決と再発防止に役立ちます。

✅ なぜなぜ分析は、問題となる事象を明確化し、経緯・背景を把握した上で、論理的に「なぜ」を繰り返し、真因を特定します。その後、対策を立て、検証・評価することで、問題の根本的な解決を目指します。

✅ なぜなぜ分析では、問題の定義を曖昧にしたり、個人のミスに責任転嫁したりすると、効果が得られません。また、真因への対策を立てるだけでなく、対策の実行可能性と評価方法を検討し、定期的な評価を行うことが重要です。

さらに読む ⇒ITトレンド|利用率No.1の法人向けIT製品の比較・資料請求サイト出典/画像元: https://it-trend.jp/project_management/article/33-0064なぜなぜ分析は、問題の根本原因を突き止める上で有効な手段ですね。

対策書の「発生原因」は簡潔に記載し、調査結果は詳細に書く。

また、なぜなぜ分析を用いて発生原因を調査し、顧客からの想定される質問を予測して文章を修正・追記することがポイント。

対策書を起草する際には、管理項目の有無や、実施できなかった理由などを意識して記述する。

さらに、「誰が」「誰に」を明確にし、原因と対策は対応させ、対策の実施日を明記し、文章の最後に再度お詫びの意を表すことも大切である。

あら、若い者よ、昔はね、こんな面倒なものなかったわよ。

再発防止の重要性と対策

再発防止対策は、企業にとって非常に重要ですね。

公開日:2023/03/15

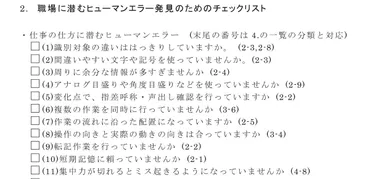

✅ ヒューマンエラーは、人為的なミスを指し、確認不足や思い込みによる行動など様々な要因が原因となり発生します。企業にとって、ヒューマンエラーは重大なミスに繋がり、信頼を失うリスクがあります。

✅ ヒューマンエラーは「うっかりタイプ」と「危険軽視タイプ」に分けられます。「うっかりタイプ」は、記憶、認知、判断、行動の誤りなどにより発生します。「危険軽視タイプ」は、慣れや危険の過小評価によって発生します。

✅ ヒューマンエラーの主な原因は、確認不足、意識の低下、経験不足、連絡ミス、人手不足の5つです。それぞれ要因を理解し、対策を講じることでヒューマンエラーを減らすことができます。

さらに読む ⇒DX・デジタル推進をサポートするタクトシステム株式会社出典/画像元: https://www.tactsystem.co.jp/blog/human_error/ヒューマンエラーの原因と対策、よくわかりました。

再発防止とは、トラブルやミスの再発を防ぐための対策であり、顧客の信頼損失や従業員の安全確保につながる。

作業ミスの原因としては、作業の属人化、業務ルールの周知不足、コミュニケーション不足、確認不足などが挙げられる。

再発防止策としては、マニュアル化や機会の最小化、RPAなどのシステム導入、作業やルールのわかりやすさの向上、仕組みによる防止、ダブルチェックなどが有効である。

また、品質管理においても再発防止は重要であり、問題の発生状況の確認、原因分析、改善策の実施、検証と評価、源流へのフィードバック、問題解決プロセスの改善、品質文化の醸成、情報共有の強化、再発防止の継続的改善などを行う。

再発防止って、なんか堅い言葉やなぁ。

工場の作業ミスと防止策

工場の作業ミス防止策は、非常に重要な課題ですね。

✅ ヒューマンエラー対策は、製品の種類や製造規模によって適切な方法を選択することが重要です。

✅ 大量生産では、ポカヨケなどの低コストで効果的な対策が有効ですが、多品種少量生産ではヒューマンエラー対策が必要となります。

✅ ヒューマンエラー対策は、ポカヨケのように完全に防ぐことはできませんが、作業者の能力向上や環境改善、情報伝達の改善などにより発生確率を下げることが可能です。

さらに読む ⇒株式会社アイリンク出典/画像元: https://ilink-corp.co.jp/3868.htmlポカヨケや環境改善など、様々な対策が効果的ですね。

工場の作業ミスは大きな損失につながる可能性がある。

作業ミスによるヒューマンエラーの原因としては、不注意、意識低下、疲労、錯覚、経験不足、慣れ、連絡不足、リスク放置などがある。

ミスを防止するには、チェックリストの活用やミスの見える化が有効。

さらに、作業フロー図の作成や作業の自動化、実績班長の導入などもミスの改善に役立つ。

工場で働くのは大変そうやけど、ミスを防ぐために努力するんは大切よね。

経緯報告書

経緯報告書は、トラブル発生時の対応に役立つ文書ですね。

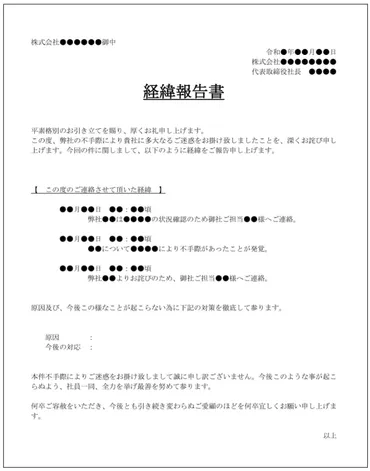

✅ 経緯報告書とは、業務中のミスやトラブルが発生した際に、その経緯や経過について関係者へ報告するための書類です。社内向けと社外向けがあり、内容や書き方に違いがあります。

✅ 経緯報告書を作成する際には、時系列で内容を記載し、5W1Hを意識して事実を簡潔に伝えることが重要です。また、原因と対策を明確に記載し、トラブルの再発防止策を示すことが重要です。

✅ 記事では、経緯報告書の書き方やポイントについて解説しており、例文付きの基本フォーマット・テンプレートも紹介しています。これらを参考に、状況に応じて適切な内容の経緯報告書を作成することができます。

さらに読む ⇒無料で使える情報共有ツール「welog(ウィーログ)」出典/画像元: https://welog.jp/blogs/management/background-report/経緯報告書の書き方、ポイントがわかりやすく解説されていました。

経緯報告書は、トラブルの経緯や経過を関係者に報告するための文書。

時系列で記載し、5W1Hを意識して原因と対策を明確にすることがポイント。

社内向けの経緯報告書はシンプルかつ明確に記載し、社外向けの経緯報告書は丁寧な言葉遣いと謝罪の言葉を盛り込む。

また、経緯報告書を作成する際には、相手の社名を間違えないこと、誤字脱字がないか確認すること、業界用語は極力避けることなどの注意点がある。

あら、若い者よ、昔は報告書なんてなかったわよ。

対策書を作成することで、問題の再発を防ぎ、より良い業務体制を構築することができるでしょう。

💡 対策書の作成は、問題解決のための重要なステップです。

💡 なぜなぜ分析を用いて、根本原因を特定しましょう。

💡 再発防止策を具体的に記述し、効果的な対策を講じましょう。