ヒトの進化における二足歩行!ナックル歩行仮説は本当だったのか?直立二足歩行の起源とは!?

💡 ヒトの直立二足歩行の進化は、従来の学説とは異なる可能性がある

💡 ナックル歩行は、ヒトの進化における重要な通過点ではない可能性がある

💡 直立二足歩行は、木の上で進化した可能性がある

それでは、最初の章から見ていきましょう。

四足歩行と二足歩行の違い

それでは、ヒトの進化における重要な発見についてお話しましょう。

✅ 京都大学が、ヒトの大腿骨の成長過程を分析した結果、従来の説を覆す新しい発見をしました。

✅ ヒトはナックル歩行を経由せずに、普通の四足歩行の類人猿から二足歩行に進化したということが明らかになりました。

✅ この研究は、ヒトの進化におけるナックル歩行の役割を再考する必要があることを示唆しています。

さらに読む ⇒日刊工業新聞 電子版出典/画像元: https://www.nikkan.co.jp/articles/view/460547従来の学説を覆す、興味深い研究結果ですね。

四足歩行は、4本の足で体を支え、移動する歩行様式です。

安定性が高く、エネルギー効率に優れています。

一方、二足歩行は2本の足で体を支え、移動する歩行様式です。

作業を効率的に行うことができ、エネルギー消費も四足歩行よりも少ないです。

四足歩行と二足歩行の違いは、それぞれのメリットとデメリットによるものです。

そうなんや!意外やなぁ。

陸上競技における記録更新

続いて、陸上競技における記録更新についてお話しましょう。

公開日:2023/09/24

✅ ベルリンマラソンで女子のティギスト・アセファ(エチオピア)が2時間11分53秒の世界新記録で連覇を果たした。

✅ アセファは序盤から飛ばし、ハーフを1時間6分20秒というハイペースで折り返し、その後もペースを上げて2分11秒もの大差で従来の記録を塗り替えた。

✅ 男子は世界記録保持者のエリウド・キプチョゲ(ケニア)が2時間2分42秒で優勝した。

さらに読む ⇒THE ANSWER スポーツ文化・育成&総合ニュース・コラム出典/画像元: https://the-ans.jp/news/357462/素晴らしい記録ですね!。

100メートル走の世界記録更新のポイントとしては、終盤の減速を抑えることが挙げられます。

また、二足歩行ではなく四足歩行で走ると、さらなる記録更新が期待できます。

一方、マラソンではグリコーゲン(糖分の一種)の配分が重要で、暑熱対策として体を冷やす方法を研究することが新記録樹立につながります。

研究によると、マラソンは二足歩行が適しており、一定距離を早歩きするよりも小走りした方がエネルギー効率が良いとされています。

素晴らしい記録ですね!

直立二足歩行の進化

それでは、直立二足歩行の進化についてお話しましょう。

公開日:2020/05/03

✅ 「若い読者に贈る美しい生物学講義」は、分子古生物学者の更科功氏が、生物学の最新の知見を分かりやすく解説した本で、生物のシンギュラリティ、動く植物、人類の歩き方の欠点、遺伝、がんの進化、一気飲みの危険性、花粉症、iPS細胞など、身近な話題を盛り込みながら、生物学の面白さを伝えています。

✅ 本書は、養老孟司氏、竹内薫氏、山口周氏、佐藤優氏、ヤンデル先生、長谷川眞理子氏など、各界の著名人から絶賛され、3万3000部を突破したベストセラーです。

✅ 人気漫画家・イラストレーターはしゃさんが、本書の内容を漫画化し、WEB限定で連載されています。連載では、生物学の様々なテーマを、ユーモアとロマンを交えながら、分かりやすく解説しています。

さらに読む ⇒ダイヤモンド・オンライン出典/画像元: https://diamond.jp/articles/-/236302直立二足歩行の進化は、人類の歴史の中で大きな転換点だったと思います。

直立二足歩行の利点には、太陽光に当たる面積が少なくなる、頭が地面から離れて涼しくなる、遠くが見渡せる、大きな脳を下から支えられる、エネルギー効率がよい、両手が空くので武器が使える、両手が空くので食料を運べる、などが挙げられます。

一方、直立二足歩行の欠点は、四足歩行に比べてバランスが悪く、エネルギー消費量が多くなる、などが考えられます。

また、直立二足歩行が一度しか進化しなかった理由は、その欠点を補うほど大きな利点がなければ進化しなかったと考えられています。

へぇ~、知らんかったわ。

ヒトの直立二足歩行の起源

それでは、ヒトの直立二足歩行の起源についてお話しましょう。

公開日:2018/02/05

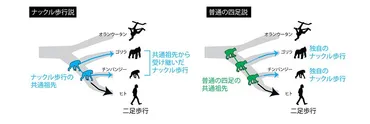

✅ 京都大学とスイス・チューリッヒ大学の共同研究グループは、ヒトの直立二足歩行の起源は、従来考えられていたようなチンパンジーやゴリラのナックルウォークと同じものではなく、別個に進化したものだと結論付けました。

✅ 研究では、ヒト、チンパンジー、ゴリラの共通祖先がナックルウォークをしていたという仮説を検証するため、大腿骨の骨格形態に着目し、X線CTデータを用いた独自の形態解析手法で分析を行いました。

✅ その結果、ヒトと類人猿の大腿骨の発生過程に共通点を見出せず、ヒトの歩行と類人猿のナックルウォークが別々に進化したことを示唆する結果となりました。また、チンパンジーとゴリラの間でも、ナックルウォークは別個に進化した可能性があることも明らかになりました。

さらに読む ⇒財経新聞:経済・株式の最新ニュース出典/画像元: https://www.zaikei.co.jp/article/20180205/424395.htmlこのような研究結果が出たことは、非常に興味深いですね。

ヒトの直立二足歩行の起源について、発生パターンを比較した研究が行われました。

結果は、有力仮説であった「ナックル歩行仮説」を否定し、ヒトの祖先はチンパンジーやゴリラのようなナックル歩行者ではなく、「普通の四足」の類人猿から進化したことを裏付けました。

また、ヒトは他の霊長類にはない特異的な発生パターンを持っており、効率的な二足歩行のために後肢を長くしていますが、その発生基盤として発生を「遅らせている」ことが明らかになりました。

へぇ~、そうだったんか。

二足歩行の進化と多様性

それでは、二足歩行の進化と多様性についてお話しましょう。

✅ 直立二足歩行は、従来、地上で進化したと考えられていましたが、近年、木の上で進化したという説が有力になってきました。これは、直立二足歩行は草原では不利な点が多いのに対し、木の上では移動や枝への掴まりやすさなど、利点が多いことから説明できます。

✅ 直立二足歩行をしていたとされる化石の発見が相次いでいます。オレオピテクスは約900~700万年前にイタリアに棲んでいた類人猿で、頭蓋骨の構造や骨盤、大腿骨、足首などが直立二足歩行をしていたことを示唆しています。

✅ 2019年には、1100万年以上前にヨーロッパに棲んでいたダヌビウス・グッゲンモシが発見されました。脚の骨や背骨の形状から、ダヌビウスも直立二足歩行をしていたと推測されます。また、1000万年前のルダピテクス・フンガリクスも、骨盤の形から二足歩行の可能性が高いとされています。これらの発見は、直立二足歩行が木の上で進化したという説を裏付ける重要な証拠となります。

さらに読む ⇒現代ビジネス | 講談社 @gendai_biz出典/画像元: https://gendai.media/articles/-/97927?page=2直立二足歩行が木の上で進化したという説は、とても興味深いですね。

直立二足歩行は、体幹を直立させて二本の足で歩く歩行様式です。

他の二足歩行と異なる点は、頭の位置が足の真上に来ることです。

人類以外の生物では、直立二足歩行をしているものは存在しません。

約40億年の進化の歴史の中で、人類の出現まで直立二足歩行は一度も進化しませんでした。

空を飛ぶことは直立二足歩行よりも難しいにもかかわらず、空を飛ぶ能力は四回も独立に進化しています。

人類以外の類人猿は、普段は四足歩行で移動し、二足歩行をする場合でも頭が足の真上に来ないため、直立二足歩行ではありません。

ドイツで発見された新種の類人猿化石Danuvius guggenmosiは、二足歩行に関する従来の考え方に疑問を投げかけている。

約1162万年前のこの化石は、木の枝からぶら下がるのに適した長い前肢を持ちながら、足裏全体を着地させて二足歩行することもできた可能性があります。

この発見は、二足歩行の進化が従来考えられていたよりも早く、複雑であったことを示唆しています。

ほう、そうか。面白いことだなぁ。

本日は、ヒトの進化における二足歩行についてお話しました。

💡 ヒトの直立二足歩行は、従来の学説とは異なる可能性がある

💡 ナックル歩行は、ヒトの進化における重要な通過点ではない可能性がある

💡 直立二足歩行は、木の上で進化した可能性がある