双子って、遺伝子的にすごい!一体どんな研究があるの?双子の研究とは!?

💡 双子の研究は、遺伝と環境の影響を解明する上で役立つ

💡 受精後の変化について、症状別に詳しく解説

💡 妊娠初期症状を分かりやすく解説

それでは、最初の章に移ります。

双子の研究

双子の研究は、様々な分野で重要な役割を果たしていますね。

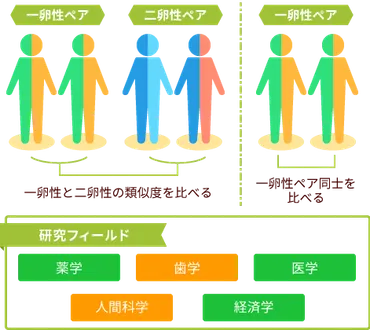

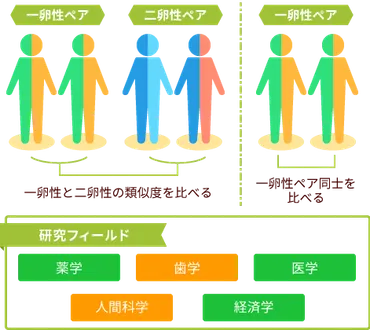

✅ ふたご研究は、遺伝因子と環境因子の影響を分離して分析できるため、疾患の罹りやすさ、能力、性格などの要因を解明する上で有効な方法です。

✅ 一卵性双生児は遺伝子が同一であるため、環境因子の影響を直接的に調べることができます。

✅ 一卵性双生児と二卵性双生児を比較することで、遺伝要因と環境要因それぞれの寄与率を計算することができ、医学分野だけでなく、心理学、経済学、行動学など様々な分野において研究に役立ちます。

さらに読む ⇒ 大阪大学医学系研究科・医学部出典/画像元: https://www.med.osaka-u.ac.jp/pub/twin/futago_research/why/一卵性双生児の研究は、遺伝と環境の複雑な関係を理解する上で非常に興味深いですね。

過去100年間で、米国における双子の出生率は3倍以上に増加しています。

双子は、遺伝と環境が個人の特性にどのように影響するかを研究するための貴重な資源です。

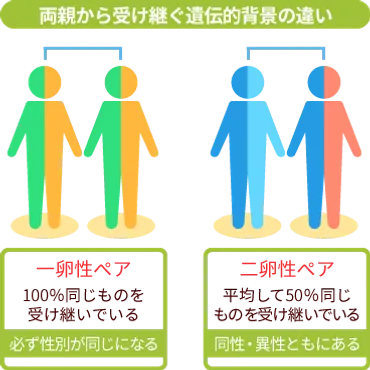

一卵性双生児は99.99%同じDNAを持っており、外見もそっくりですが、二卵性双生児は50%の遺伝子しか共有していません。

一卵性双生児を研究することで、ある特性が一卵性双生児によって二卵性双生児よりも高い割合で共有されている場合、関連する遺伝子がその特性に強く影響している可能性があります。

また、一卵性双生児の研究により、遺伝子の働きに環境が及ぼす影響を理解し、ある特性や疾患に遺伝と環境のどちらが大きく影響するのかを見極めることができます。

さらに、一卵性の宇宙飛行士の兄弟に関する研究では、宇宙滞在中にテロメアの長さや免疫システムなどの生物学的機能に変化が生じましたが、地球帰還後にほとんどは正常に戻りました。

しかし、遺伝子の発現の7%は変化したままでした。

また、一卵性双生児の研究は、性的指向の決定において遺伝が重要な要素である可能性を示唆しています。

研究によると、同性に惹かれる一卵性双生児は二卵性双生児よりも多いことが示されています。

さらに、双子でない人を対象とした研究では、ゲイの男性の60%に特定の3つの染色体に同じ遺伝子のパターンがあることが判明しています。

なるほど、双子研究って奥が深いんですね!

受精後の症状

受精後の変化について、より詳しくお話いただけますか?。

✅ 生理が遅れている場合、妊娠の可能性があります。生理予定日から1週間以上遅れている場合は、妊娠を疑い、妊娠検査薬を試すことを推奨します。

✅ 妊娠以外にも、月経異常、過度なストレスやダイエット、病気など、生理が遅れる原因はいくつかあります。

✅ 生理が大幅に遅れている場合は、妊娠の可能性だけでなく、他の原因も考えられますので、医療機関を受診することをおすすめします。

さらに読む ⇒ミネルバクリニック|NIPT(新型出生前診断)・遺伝子検査出典/画像元: https://minerva-clinic.or.jp/column/conceive/how-many-days-after-your-period-can-you-get-pregnant/生理が遅れると、妊娠の可能性があるんですね。

受精後には、生理の遅れや高温期の延長、異常な眠気、風邪のような症状、胸の違和感、着床出血、頻尿などの症状が現れる場合があります。

生理の遅れだけでは妊娠を判断できませんが、複数の症状を総合的に考慮することで、妊娠の可能性を推測できます。

ただし、妊娠の確定診断には、医師による検査が必要です。

受精後に現れる症状は、受精卵が成長し、子宮内に着床する過程に関連しています。

例えば、高温期は受精卵を守るために体温を高く保つことで、眠気は妊娠初期のホルモンバランスの変化によるものです。

胸の違和感や頻尿は、妊娠に備えた身体の変化による症状です。

受精後の症状の現れ方には個人差があり、すべての症状が現れるとは限りません。

妊娠を望んでいる方は、自分の体調の変化に注意し、複数の症状が現れた場合は妊娠を疑い、医師の診察を受けることを検討しましょう。

若い子は、生理が遅れても妊娠じゃないこともあるのよ!心配しすぎないでね!

妊娠初期症状

妊娠初期症状は、生理前の症状とよく似ているんですね。

✅ 妊娠超初期(妊娠0~3週目)の症状は、生理前の症状と非常によく似ているため、見分けるのが難しい。

✅ 妊娠超初期の症状には、腹痛、腰痛、眠気、だるさ、胸の張り、イライラ感、不安感、めまい、立ちくらみ、食欲の変化、においに敏感になるなどがある。

✅ これらの症状は、生理前にも見られるため、妊娠の確定診断には、妊娠検査薬を使用する必要がある。

さらに読む ⇒ベルタ公式ショップはこちら出典/画像元: https://belta.co.jp/maternity/early_pregnancy/妊娠初期症状は、人によって様々なんですね。

受精後すぐに妊娠の兆候が現れることはありません。

妊娠初期症状は、受精卵が子宮内に着床した後に現れます。

着床には受精後5~10日かかります。

妊娠初期症状は、生理と似ていますが、出血量がより少ないという違いがあります。

一般的な妊娠初期症状には以下が含まれます。

生理の遅れ 乳房の張りや痛み 吐き気や嘔吐(つわり) しょっちゅうトイレに行きたくなる(頻尿) 疲労感 食欲不振や嗜好の変化 頭痛 腰痛 体温の上昇(基礎体温が通常より高い) 便秘 めまい 気分のむら 肌荒れ ニキビ 鼻づまり 鼻血これらの症状は個人差があり、すべての女性が経験するわけではありません。

また、妊娠していない場合でも、同様の症状が現れることがあります。

妊娠初期症状が気になる場合は、妊娠検査薬を使用するか、産婦人科を受診して確認しましょう。

妊娠が確定したら、飲酒、喫煙、過剰なカフェイン摂取などの妊娠に悪影響を与える行為を避け、健康的な生活を心がけることが重要です。

妊娠初期症状って、色々あるんやね!マジ、分からんわ!

一卵性双生児の出産

一卵性双生児の出産について、詳しくお話いただけますか?。

✅ 大阪大学未来基金のクラウドファンディングでは、ふたご研究基盤の存続支援を目的とした寄付を募集しています。

✅ 寄付金額に応じて、寄付金控除証明書、大阪大学未来基金HPへの寄付者名掲載、活動報告書、オンライン市民講演会の参加権など、様々な特典が受けられます。

✅ 累計50万円以上の寄付者には、ご芳名をプレートに記し大阪大学施設に掲示する特典もあります。

さらに読む ⇒クラウドファンディング - READYFOR(レディーフォー)出典/画像元: https://readyfor.jp/projects/twin/announcements/267149一卵性双生児の出産率が高い家系が存在する可能性があるんですね。

一般的には、一卵性双生児の出生は遺伝の影響を受けません。

しかし、例外的に一卵性双生児の出産率が高い家系が存在する可能性が指摘されています。

この問題はややこしい点があり、「(おそらく)遺伝の結果として一卵性双生児が数世代にわたって高頻度で産まれてくる家系」も報告されています。

「偶然の一卵性双生児の連続出産」と「遺伝的な一卵性双生児の連続出産」の双方が共に存在し、両者の違いは学術調査でも「推測」することしか出来ません。

偶然に連続して一卵性の子どもが生まれてくる家庭を考えましょう。

一卵性双生児の子どもが一卵性双生児となる可能性は、1人につき約0.4%です。

でも双子ですから、二人のそれぞれに可能性があります。

二人のどちらかに一卵性の子どもが出来れば、「一卵性双生児に一卵性の子ども」がいることになります。

つまり、その確率は0.4%より高いです。

また親・祖父・曾祖父と家系をさかの登っていくと、どんどん祖先の人数が増えていきます。

人数が増える分だけ、遠い祖先や親戚に一卵性双生児がいる可能性は高くなります。

一方、遺伝的要因で一卵性双生児の出生頻度が高い家系は、通常で考えられているよりは多いかも知れませんが(familialmonozygotictwinningismorecommonthansuggestedbytheliterature)、存在したとしても圧倒的に少数です。

さらに遺伝の影響が考えられる家庭であったとしても、「必ず」一卵性となるという訳ではありません。

一卵性の出生頻度が少し上昇するだけです。

遺伝の可能性が指摘されている学術報告例も、「一卵性の親から生まれてきた何人もの子どもの中に、一卵性の子どもが含まれている」という事例です。

またこの出生率の上昇が、一卵性双生児の全体での出生率を左右するほど影響を与えることはありません。

へぇー、そうなんだ!知らなかった!

本日は、双子の研究、受精後の変化、妊娠初期症状について解説しました。

💡 双子の研究は、遺伝と環境の影響を解明する上で役立つ

💡 受精後の変化は、生理の遅れや高温期の延長など

💡 妊娠初期症状は、生理前の症状と似ている場合もある