未然防止!事故を防ぐための3つのステップとは?具体的な対策を学ぼう!!

💡 未然防止の原則や具体的なステップを解説します。

💡 介護現場や医療現場におけるリスクマネジメントを紹介します。

💡 子どもの事故防止から、災害時の障害者への支援まで幅広く解説します。

それでは、最初の章に移りましょう。

未然防止の原則とステップ

未然防止は、事故やトラブルを防ぐために、非常に重要な考え方です。

✅ 記事は、BitCashというサービスの利用方法について説明しています。

✅ BitCashは、オンラインで商品やサービスを購入したり、現金やギフト券を交換したりできるサービスです。

✅ 記事では、BitCashの登録方法、支払い方法、利用できるサービスなどについて詳しく説明されています。

さらに読む ⇒�L�����A�j.com出典/画像元: https://www.chara-ani.com/SP/details.aspx?prdid=B18212266具体的なステップを説明していただき、とても分かりやすかったです。

未然防止とは、将来発生するリスクを予見し、対策を講じることでトラブルや事故を未然に防ぐことです。

再発防止との違いは、再発防止が過去の事故やトラブルの原因を究明して対策を講じるのに対し、未然防止は事故やトラブルが発生する前にリスクを想定して対策を講じる点にあります。

未然防止を実現するための原則は、「科学的な根拠に基づき、予見されるリスクを発生させないために、あらかじめ対応策を講じる」ことです。

未然防止を実現するための3つのステップは、緊急対応、再発防止、未然防止です。

緊急対応では、発生した事故やトラブルに迅速に対応し、被害を最小限に抑えます。

再発防止では、事故やトラブルの原因を究明し、同じ過ちが繰り返されないように対策を講じます。

未然防止では、潜在的なリスクを特定し、それらのリスクに対処するための対策を講じます。

未然防止を効果的に行うためには、QCストーリーを活用した改善活動が有効です。

QCストーリーとは、問題解決の手法で、現状の把握、目標の設定、活動計画策定、改善機会の発見、対策の共有と水平展開、効果の確認、標準化と管理の定着、反省と今後の課題に取り組みます。

未然防止は、製造業だけでなく、品質、介護、医療などさまざまな分野で活用されています。

なるほどね。未然防止って大事なことやけん、しっかり覚えておこうかな。

介護現場でのリスクマネジメント

介護現場は、特にリスク管理が重要ですね。

![別冊]転倒・転落のリスクマネジメント ~4つの視点と実践事例~を発行しました](https://academic-box.com/imgs/ab/683494/2.webp)

✅ 本記事は、急性期病院における転倒・転落のリスクマネジメントに関する別冊の発行について紹介しています。

✅ 病院長の転倒・転落防止対策に対する関心の高まりや、高齢化社会における急性期病院での転倒・転落リスクの増加を背景に、本別冊は転倒・転落防止に向けた取り組みの必要性を訴えています。

✅ 本別冊では、医学、リハビリ、看護の各専門家による転倒・転落事故防止へのアプローチ、患者アセスメント、転倒・転落防止用具と環境設定、職員教育と患者参加、多職種チームによる活動など、具体的な事例を交えながら紹介しています。

さらに読む ⇒ 公益財団法人 日本医療機能評価機構 認定病院患者安全推進協議会出典/画像元: https://www.psp-jq.jcqhc.or.jp/post/journal_ext/1104転倒・転落防止対策は、高齢者の方だけでなく、医療従事者にとっても重要な課題ですね。

介護現場でのリスクマネジメントとは、事故の危険性を把握・管理し、ルール化することで事故を未然に防ぐ活動です。

介護現場では転倒、誤嚥、転落などの事故が起こりやすいため、具体的な対策が必要です。

転倒対策としては、介助者の不足や操作の不備を防ぐことが重要です。

そのためには、十分な人員配置を行い、介助者の正しい操作方法に関する教育・訓練を徹底する必要があります。

また、車いすやベッドなどの介護用具の基本的な操作方法の確認も重要です。

誤嚥対策としては、利用者の嚥下状態を確認し、職員の注意力を高める必要があります。

利用者の嚥下機能を定期的に評価し、食事形態や介助方法を適切に選択することが大切です。

また、食事中の観察を徹底し、誤嚥の兆候を早期に発見できるようにすることも重要です。

転落対策としては、浴室内の環境整備や職員の訓練が有効です。

浴室内の段差をなくしたり、滑り止めマットを敷いたりすることで、転倒リスクを軽減できます。

また、職員が介助の際に利用者の状態をよく観察し、転倒の危険を察知できるようにすることも重要です。

若いもんは、体力があるから大丈夫よ。昔の私なんて、もっと大変だったわ!

医療事故の防止策

医療事故は、誰にとっても深刻な問題です。

公開日:2023/12/28

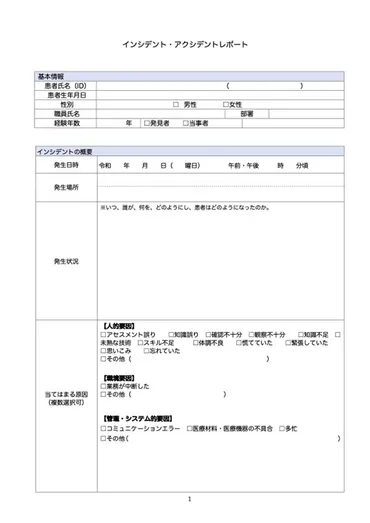

✅ インシデントレポートは、医療従事者のミスによって発生した事故や、事故に繋がりかねない事象を記録する書類です。目的は、同じミスを繰り返さないようにし、医療事故の発生を予防することです。

✅ インシデントレポートには、患者情報、当事者の情報、インシデントの種類、患者の影響度、原因の分類、インシデントの概要など、様々な項目を記載する必要があります。

✅ インシデントレポートは、医療事故を防ぐために非常に重要な書類です。そのため、わかりやすく簡潔に、正確な情報を記載することが重要です。

さらに読む ⇒看護師の求人・転職・募集サイト【ナース人材バンク】【公式】出典/画像元: https://www.nursejinzaibank.com/column/detail/150016218インシデントレポートは、医療事故を防止するために不可欠なツールですね。

医療事故とは、医療サービスを提供する場所でのあらゆる人身事故であり、患者だけでなく医療従事者も被害者となりうる。

医療過誤は、人為的なミスによる被害に限られるが、医療事故はミスに限定されず、医療従事者が被害者となるケースも含まれます。

医療事故を未然に防ぐには、現場の報告しやすい体制の構築や定期的な研修・教育、合同カンファレンスの実施による意見交換、看護業務における標準化や患者の誤認防止策の講じることが重要です。

また、整理・整頓・清掃・清潔・しつけの「5S」を徹底することで、チームでの適切な医療提供に役立てられます。

具体的には、医療従事者からのインシデントレポートを積極的に収集し、それらを分析することで、事故につながる危険因子を特定できます。

また、医療従事者に対する定期的な研修・教育を実施することで、医療知識や技術の向上を図り、ミスを防止できます。

さらに、合同カンファレンスを開催することで、医療従事者間の意見交換を行い、多角的な視点からの検討が可能となり、事故防止に役立てられます。

医療ミスとか怖いなー。でも、インシデントレポートで防げるなら、安心するわ!

子どもの事故防止対策

子どもの安全は、常に気を付けておくべきです。

✅ 小さなお子さんの窓やベランダからの転落事故は、1歳から2歳ごろから増え始め、3歳から4歳で最も多く、好奇心旺盛なこの時期は特に注意が必要です。

✅ 事故を防ぐには、窓や網戸に補助錠を取り付ける、ベランダに物を置かない、室内の窓近くに物を置かない、窓や網戸、手すりの劣化を定期的に点検することが重要です。

✅ お子様から目を離さないよう、常に注意を払い、安全な環境作りを心がけましょう。

さらに読む ⇒ | 政府広報オンライン あしたの暮らしをわかりやすく出典/画像元: https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202107/3.html窓やベランダからの転落事故は、特に注意が必要です。

子どもの事故を未然に防ぐには、以下のような対策が有効です。

転落事故- 窓やベランダに鍵をかけ、開けられないようにする。

- ベランダに物干し竿や椅子などを置かない。

- 子どもが窓やベランダに登らないように、目を離さない。

誤飲事故- ボタン電池、医薬品、タバコなどの危険物は手の届かない場所に保管する。

- 小さなおもちゃや食べ物には注意し、誤飲の危険があるものは与えない。

窒息事故- 子どもが窒息しやすい小さな食べ物(ナッツ、グミ、ブドウなど)を与えない。

- 子どもが誤って飲み込まないように、おもちゃや小さな物は片付ける。

やけど事故- 熱いものや火気のある場所には近づけない。

- やけどしやすい素材の服を着せない。

ひも付き子ども服の事故- ひもが首に巻き付かないよう、首周りのひもは短くする、または外す。

- フード付きの服は、遊具などで遊ばせる時は脱がせる。

小学生の交通事故- 子どもに交通ルールを教える。

- 大人と一緒に歩く練習をする。

- 登下校時は集団登校させる。

自転車のスポーク外傷- 巻き込まれ防止カバーを取り付ける。

- 子どもに足を車輪に近づけないように教える。

- 走行中は子どもの足に注意する。

子どもって、好奇心旺盛やけん、危ないもんに近づきやすいよね。

障害者への災害時支援と患者の安全

災害時は、障害のある方が特に支援を必要とします。

公開日:2020/02/01

✅ この記事は、災害時に特に支援が必要となる「災害弱者」について解説しており、CWAP(Children, Women, Aged people, Patients)という略語を用いて、子供、女性(妊産婦)、高齢者、患者の4つのカテゴリーに分け、それぞれの特性と必要な支援について詳しく説明しています。

✅ さらに、CWAPに加えて、貧困層や日本語が苦手な外国人も災害弱者となりうることを指摘し、それぞれの状況における課題や必要な支援について具体例を交えながら解説しています。

✅ 記事では、災害弱者に対する支援の重要性を強調するとともに、具体的な事例や統計データを紹介することで、災害弱者の置かれている状況や必要な対策について理解を深めることを目指しています。

さらに読む ⇒災害医療大学出典/画像元: https://bigfjbook.com/cwap/災害弱者への支援は、社会全体で取り組むべき課題ですね。

本マニュアルは、障害のある方が大災害時に適切な行動をとるための手助けとなるよう作成されたものです。

目の不自由な方、耳の不自由な方、知的障害のある方、高次脳機能障害のある方それぞれに合わせた初動行動マニュアルが掲載されています。

また、ヘルプカードの利用方法や注意事項についても記載されています。

マニュアルを活用することで、障害のある方が自らの命を守り、必要な支援を受けられることが期待されます。

世界保健機関(WHO)は、「患者安全権利憲章」を発表しました。

この憲章は、患者の安全を確保するための患者の権利を概説した初めてのもので、リスクを軽減し、不慮の危害を防止するための10の権利が含まれています。

これらの権利には、タイムリーで効果的かつ適切なケアを受ける権利、安全なヘルスケアプロセスを受ける権利、資格を持ち有能なスタッフがいることを確保する権利、患者と家族が参加する権利などが含まれます。

この憲章は、医療従事者、医療指導者、政府が患者中心の医療システムを構築し、患者の安全を向上させ、危害のリスクを軽減するためのツールを提供します。

昔は、災害なんて、当たり前よ。でも、今は、みんな騒ぎすぎよ!

今回の記事では、未然防止の重要性について、様々な視点から解説しました。

💡 未然防止の原則とステップを理解し、リスクを事前に回避しましょう。

💡 様々な現場におけるリスクマネジメントの重要性を認識しましょう。

💡 安全な環境作りと、災害時の支援体制の構築は、社会全体で取り組むべき課題です。