建築士になるには?独立への道のり、資格取得、実務経験について解説建築士の独立とは!?

💡 建築家になるための独立への道のりを解説

💡 建築士資格取得に必要な条件について解説

💡 建築士の実務経験の積み方について解説

それでは、最初の章に移りましょう。

建築家独立への道のり

建築家になるには、様々な選択肢がありますね。

公開日:2020/07/22

✅ この記事は、建築家の独立を目指している人に向けて、実際に独立した建築家のキャリア事例を紹介しています。

✅ 2008年以降に独立した建築家を対象に、アトリエ事務所、組織設計事務所、ゼネコン設計部、ハウスメーカーなど、出身別に独立前のキャリアと実務経験年数を詳しく解説しています。

✅ 独立までの道のりを具体的に示すことで、これから独立を目指す建築家の参考となる情報を提供しています。

さらに読む ⇒設計事務所経営ナビ出典/画像元: https://design-keiei.net/architect-profile/独立前に積むキャリアによって、独立後の活動も大きく変わってくるんですね。

建築家として独立するには、5年以上の実務経験が必要です。

独立前に積むキャリアとしては、アトリエ事務所、組織設計事務所、ゼネコン設計部、ハウスメーカーなどがあります。

アトリエ事務所出身の建築家は、独立までの経験期間が比較的短く、30代前半で独立することも多いです。

組織設計事務所出身の建築家は、独立までの実務経験が3~5年程度長くなります。

ゼネコン設計部出身の建築家は、独立までの経験年数が最も長く、大型プロジェクトの企画やデザインマネジメントに携わるケースが多いです。

そうやな、俺も独立したいっちゃけど、まだ経験が足りんばい。

建築士資格取得の条件

建築士の資格取得は、大変そうですね。

✅ この記事は、建築士の資格の種類、受験資格、試験難易度、資格取得後の就職先について解説しています。

✅ 建築士の資格には、1級建築士、2級建築士、木造建築士の3種類があり、それぞれ取り扱える建物の規模や用途が異なります。

✅ 1級建築士の受験資格は、建築に関する学歴や資格、または2級建築士の資格保有者など、いくつかの条件を満たす必要があります。

さらに読む ⇒資格合格パートナー「スタディング」|オンライン通信講座で難関資格対策出典/画像元: https://studying.jp/kenchikushi/about-more/become.html実務経験が必須って、なかなかハードルが高いですね。

建築士の資格を取得するには、実務経験が必須です。

工業系高校や建築学科を卒業していれば、二級建築士は実務経験がほとんど必要ありません。

しかし、普通高校を卒業している場合は、7年間の実務経験が必要です。

一級建築士の場合、工業系高校を卒業していれば最短で24歳で取得できますが、普通高校を卒業している場合は最低で11年の実務経験が必要です。

若い時は、経験を積むのが一番よ!

建築士の実務経験の積み方

建築士の仕事は、奥が深そうですね。

公開日:2021/11/24

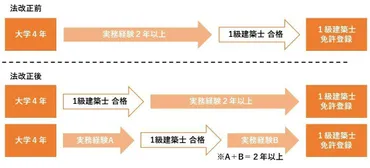

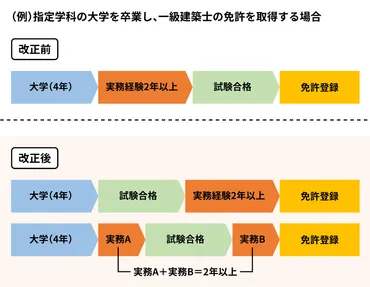

✅ 建築士のなり方、免許取得までの流れ、受験要件の変更点について解説、今後のニーズを分析しています。

✅ 建築士は、設計や工事監理を行う国家資格で、一級、二級、木造の3種類があり、業務範囲はそれぞれ異なります。

✅ 2020年度の建築士法改正により、受験前の実務経験が不要になり、実務経験の対象範囲が拡大されました。また、設計製図試験の受験タイミングも緩和されました。

さらに読む ⇒資格・検定の一覧ポータルサイト 「日本の資格・検定」出典/画像元: https://jpsk.jp/articles/kenchikushi1.html実務経験の対象範囲が拡大されたのは、朗報ですね。

建築士の実務経験は、ゼネコンや設計事務所などの監理側の立場で、施工図や設計図書に関わる業務を経験することで得られます。

住宅を中心に経験を積みたい場合は、ハウスメーカーや工務店でも実務経験を取得できます。

アルバイトであっても、設計や工事監理の仕事に従事していれば、実務経験として認められる場合があります。

アルバイトでも実務経験になるって、マジ?ラッキー!

実務経験証明書の取得

実務経験証明書は、取得するのが大変そうですね。

✅ 主任技術者・監理技術者になるための実務経験証明書(様式第九号)の入手方法、記入方法、および実務経験の数え方について解説しています。

✅ 様式第九号は国交省のサイトや都道府県のホームページからダウンロードできます。記入箇所は12項目で、証明者、被証明者、経験年数に関する情報を記入する必要があります。

✅ 実務経験の数え方は発注者によって異なるため、入札資料などで事前に確認し、計算方法を間違えないように注意が必要です。具体的には、実際に経験した期間のみ計算する場合、1年単位で計算する場合、工事間の空白期間が12ヵ月未満の場合に連続して実務経験とみなす場合などがあります。

さらに読む ⇒セコカンプラス|はたらく施工管理のための情報サイト【公式】出典/画像元: https://sekokan.ten-navi.com/article/676/実務経験の数え方は、会社によって異なるんですね。

建築士の資格取得には、実務経験証明書が必要です。

実務経験書は、建築士としての経験を積んだ会社に発行してもらいます。

ま、ちゃんと調べておかないとダメよね。

専攻建築士制度

専攻建築士制度は、専門性を深めるための制度なんですね。

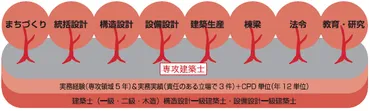

✅ 専攻建築士制度は、建築士が専門分野を深め、その専門性に基づいて社会に貢献することを目的とした制度です。

✅ 制度では、まちづくり、統括設計、構造設計、設備設計、建築生産、棟梁、法令、教育研究など8つの専攻領域が設けられ、建築士は自身の専門分野に基づいて専攻領域を選択し、申請することができます。

✅ 専攻建築士となるためには、建築士免許取得後、必要な実務経歴年数と責任ある立場での実務実績を積み、CPD(継続的な専門能力開発)を修了する必要があります。

さらに読む ⇒公益社団法人日本建築士会連合会出典/画像元: https://www.kenchikushikai.or.jp/senko-new/summary.html専攻建築士になるには、多くの条件を満たす必要があるんですね。

専攻建築士制度は、建築士が8つの専門分野で実務実績に基づいて登録できる制度です。

登録には、CPD(継続的専門能力開発)の履修、5年以上の実務経験、3件以上の責任ある実務実績が必要です。

専攻領域は、まちづくり、統括設計、構造設計、設備設計、建築生産、棟梁、法令、教育研究の8つです。

各専攻領域には専門分野があり、申請者は専門分野を表示することができます。

専攻建築士に登録されると、専攻建築士登録簿に掲載され、登録証が交付されます。

登録は5年ごとに更新する必要があります。

若い者が専門分野を持つのは、素晴らしいことよ。

建築士になるには、厳しい道のりですが、夢に向かって頑張ってください。

💡 建築家になるための独立への道のりを解説

💡 建築士資格取得に必要な条件について解説

💡 建築士の実務経験の積み方について解説