LINEでのハラスメントってホントにダメなの?職場でのLINEトラブルとは!?

💡 職場でのLINEでのハラスメントは深刻な問題です。

💡 LINEハラスメントは、従業員の心身に悪影響を及ぼす可能性があります。

💡 LINEハラスメントは、企業の評判や信頼性を損なう可能性があります。

それでは、具体的な事例を交えながら解説して参ります。

職場におけるLINEハラスメント(ラインハラスメント)

近年、職場におけるLINEの利用は増加しており、それに伴いLINEハラスメントも増えているようです。

✅ 休日の仕事関連のLINEは、精神的な休息を妨げ、仕事へのモチベーション低下やストレス増加につながる。これは、長期的に見て企業の生産性や業績にも悪影響を与える可能性がある。

✅ 休日のLINEは、相手にすぐに返信するプレッシャーを生み出し、特に仕事関連のLINEの場合はそのプレッシャーは高まる。また、休日に仕事関連のLINEが届くと、仕事のストレスがプライベートにまで及ぶため、心身に悪影響を及ぼす可能性もある。

✅ 休日に仕事関連のLINEが届くことは、上司からの一方的なコミュニケーションとなり、パワハラに繋がる可能性がある。特に、休日に仕事に関する指示や要求が届く場合、従業員は休日に仕事から解放されることができず、精神的な負担を感じてしまう。これは、従業員の労働意欲やパフォーマンスの低下にも繋がりかねない。

さらに読む ⇒株式会社LAVIEW | ラビューと好きを届ける出典/画像元: https://laviews.co.jp/yamedoki/work-line-holiday/休日に仕事関連のLINEが届くのは、確かにストレスを感じますよね。

職場でのLINEでの誹謗中傷や人格否定、就業時間外や業務に関係ないLINEの送信などがパワハラに該当します。

パワハラLINEへの対処法としては、パワハラのない企業への転職、退職、外部機関への相談などが挙げられます。

転職時には、パワハラの内部事情に詳しい転職支援サービスを活用することが有効です。

また、加害者にならないために、部下への注意をLINEで行わない、退勤後はLINEを送らない、人格否定や誹謗中傷のLINEを送らないといった対策が重要です。

パワハラLINEは回避・早期解決が可能です。

適切な対処を行うことで、パワハラのない健全な職場環境を取り戻すことができます。

うっわ、まじか。俺だったら、仕事の話は仕事時間で終わらすようにするけん。

職場におけるハラスメント対策

ハラスメント対策は、企業にとって非常に重要な課題です。

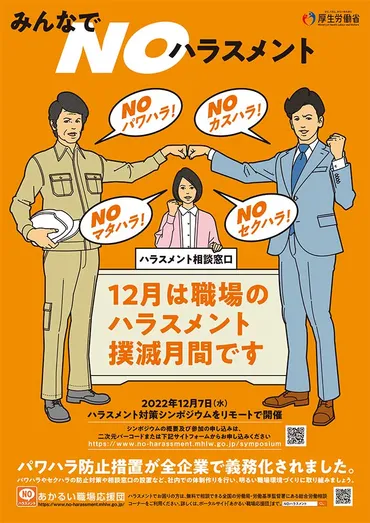

✅ 厚生労働省は12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境づくりのため、広報・啓発活動を実施しています。

✅ その活動の一環として、12月7日に「職場のハラスメント対策シンポジウム」がオンラインで開催されます。

✅ シンポジウムでは、有識者によるハラスメント対策に関する基調講演と、中小企業におけるハラスメント対策の実務についてのパネルディスカッションが行われます。

さらに読む ⇒労働新聞社出典/画像元: https://www.rodo.co.jp/column/141905/厚生労働省が、ハラスメント対策に力を入れているのは素晴らしいですね。

職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメント)対策が事業主の義務となりました。

事業主は、方針の明確化、周知・啓発、相談窓口の設置、事実関係の確認と適切な対応、プライバシー保護、対策の講じることが求められます。

ハラスメントを受けた場合は、意思表示を明確にし、相談窓口や労働組合、労働局に相談することが重要です。

厚生労働省では、実態調査やポータルサイト「あかるい職場応援団」を通じて、ハラスメント対策に関する情報を提供しています。

また、12月は「職場のハラスメント撲滅月間」として、広報・啓発活動やシンポジウムが開催されています。

あら、若いもんは大変ねぇ。昔は、そんなことなかったわよ。

パワーハラスメント(パワハラ)の防止と対策

パワハラ防止法は、職場環境の改善に大きく貢献する法律です。

✅ 公明党のトップは、山口那津男代表です。

✅ 山口代表は、1951年生まれで、東京都出身です。

✅ 公明党は、日本の政治団体で、創価学会の政治部門です。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/komeinews/p105719/公明党が、パワハラ防止に取り組んでいるのは素晴らしいですね。

パワーハラスメント(パワハラ)の発生により、事業主は加害者に対してと同様に、不法行為責任、債務不履行責任、行政責任、信用リスクなどの責任を負います。

これに対応するため、2019年に「パワハラ防止法」が成立し、事業主にパワハラの防止措置を講じる義務が課されました。

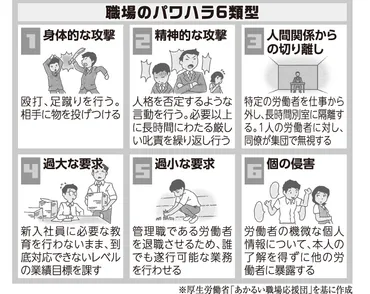

パワハラ防止法では、「パワハラ」の定義が明確化され、具体的には、職場における優越的な関係を背景とした言動によって、労働者の就業環境が害されることを指します。

事業主は、パワハラ防止方針の明確化、相談体制の整備、被害者へのケアや再発防止などの雇用管理上の措置を講じなければなりません。

適切な措置を講じない場合、事業主は是正指導などの行政処分を受ける可能性があります。

また、パワハラに関する紛争解決方法として、調停などの個別紛争解決援助も制定されています。

なんか、難しい話やなぁ。

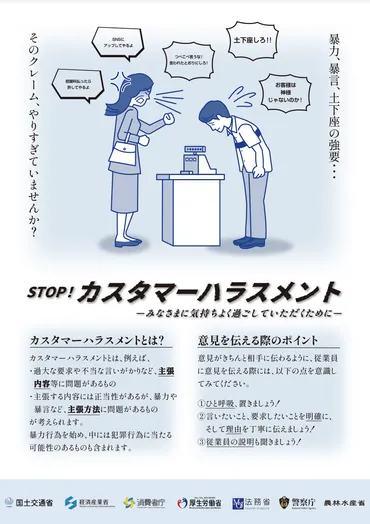

カスタマーハラスメント(カスハラ)への対策

カスタマーハラスメントは、従業員にとって大きな負担となる行為です。

公開日:2023/12/18

✅ 本記事は、介護現場におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)対策の重要性を訴え、対策の必要性、具体的な方法、予防策を解説しています。

✅ カスハラは、利用者からの過剰な要求や不適切な行為によって、介護職員の心身に大きな負担をかける可能性があり、離職や事業所の安全配慮義務違反による損害賠償請求のリスクにつながるため、対策が急務となっています。

✅ 記事では、カスハラの具体例、職員への影響、対策方法として、社内研修・マニュアル作成、相談窓口設置、外部機関への連携などを挙げ、カスハラ防止に向けた取り組みの重要性を強調しています。

さらに読む ⇒弁護士法人かなめ|介護・保育の現場をより良くする弁護士集団 かなめねっと/チャットワーク/研修/実地指導/セミナー/立ち会い/うさみさん/交流会出典/画像元: https://kaname-law.com/care-media/complaint/customer-harassment-counter-measure/企業は、カスタマーハラスメント対策をしっかり講じる必要がありますね。

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客からの過剰な要求や言動によって従業員の就業環境が害されることを指します。

2023年11月時点でカスハラ対策は法的義務ではありませんが、厚生労働省は企業向けのカスタマーハラスメント対策マニュアルを公表しています。

カスハラは従業員の心身に悪影響を及ぼし、企業の安全配慮義務違反や使用者責任を問われるリスクがあります。

従って、企業はカスハラの未然防止と適切な対応策を講じることが重要です。

一般論ではカスハラへの対応は困難ですが、マニュアルや指針を作成することで適切に対処しやすくなります。

ハラスメントが発生した場合、従業員からの相談に対応するための相談窓口の設置が重要です。

相談窓口は内部窓口と外部窓口の 2 種類があり、さまざまな相談に対応できることが望ましいです。

内部窓口としては、管理職、人事労務担当部門、社内の診察機関などが挙げられます。

外部窓口としては、弁護士事務所、ハラスメント対策のコンサルティング会社などが挙げられます。

相談窓口の担当者は、相談者の秘密が守られ、不利益な取り扱いを受けないことを明確にし、相談の内容や対応手順を事前に周知することが大切です。

相談担当者は、相談者の話を傾聴し、時間をかけて内容を確認することが重要です。

軽微と思われる相談でも、深刻な問題が潜んでいる可能性があるため、対応を誤らないように注意が必要です。

確かに、カスハラは困るよね。

ハラスメントの防止と対策

ハラスメントは、職場環境を悪化させるだけでなく、従業員のモチベーションを低下させる可能性もあります。

公開日:2019/01/21

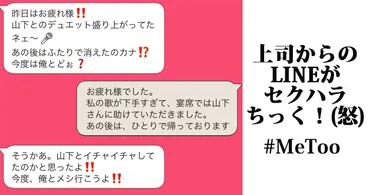

✅ 記事では、3つの例を通して職場で起こりうるセクハラ行為について解説しています。

✅ 具体的な例として、上司がセクハラ報道について部下に意見を求めること、同僚との仲を勘ぐって「今度は俺とどぉ?」と発言すること、女性の服装に言及して褒めることが挙げられています。

✅ これらの行為は、相手が不快に感じる可能性があり、セクハラやパワハラに該当する可能性があると指摘しています。

さらに読む ⇒Oggi.jp|おしゃれもキャリアも。働く女性のWebメディア出典/画像元: https://oggi.jp/192934セクハラは、決して許される行為ではありません。

ハラスメントには、地位を利用したパワーハラスメント、性的な言動によるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業に関するマタニティーハラスメントなどがあります。

これらのハラスメントを防ぐためには、ハラスメントに関する正しい知識の普及、ハラスメントを見逃さない職場環境の構築、コミュニケーションが取りやすい職場作りが重要です。

ハラスメントが発生した場合には、一人で解決しようとせず、相談窓口を利用し、事実を明確にした後、適切な対応を講じることが不可欠です。

職場でのLINEを使用したコミュニケーションで発生するハラスメント(LINEハラスメント)について、その基準と対策を解説しています。

ハラスメントにあたる行為には、誹謗中傷や人格否定といった言葉の暴力、業務遂行を妨げる叱責、プライベートへの過度な立ち入り、セクハラ発言、勤務時間外の業務要求などのメッセージが含まれます。

特に、勤務時間外に業務に関するLINEを送信したり、返信を強制したりすることは、相手にとって大きな負担となる可能性があります。

また、業務に関係のないプライベートなメッセージ、外見に関するコメント、食事の誘いなども、相手が不快に感じればハラスメントとみなされる可能性があります。

LINEハラスメントを防ぐためには、丁寧な言葉遣い、業務時間外の連絡の制限、プライベートな内容のやり取りの控え、セクハラ発言の回避、業務時間外の業務要求の禁止など、送信者側が配慮することが重要です。

また、受信者側も、ハラスメントと感じた場合は、勇気を出して相談したり、拒否したりすることが大切です。

本資料では、裁判例を以下の14の切り口で分類して掲載しています。

パワハラの行為の特徴 身体的な攻撃型の裁判例 精神的な攻撃型の裁判例 人間からの切り離し型の裁判例 過大な要求型の裁判例 過小な要求型の裁判例 個の侵害型の裁判例その他の特徴 パワハラをした人だけでなく会社の責任が認められた裁判例 パワハラと認められなかった裁判例・パワハラを受けた人にも問題が認められた裁判例 同僚同士のパワハラの裁判例 相談対応における会社の責任についての裁判例 加害社員に対する処分についての裁判例セクハラの行為の特徴 身体を触るセクハラ 言葉によるセクハラ 社外の人からのセクハラパワハラが発生した場合、会社は契約上の責任と不法行為責任を負います。

契約上の責任とは、職場環境を整え、安全を確保する義務を怠った場合に発生する債務不履行責任です。

不法行為責任とは、パワハラが「事業の執行について」行われた場合に発生する使用者責任です。

会社は、パワハラの発生を防止し、発生した場合は直ちに是正する義務があります。

これらの義務を怠ると、会社は被害者から損害賠償を請求される可能性があります。

裁判例では、ユニクロ店舗での店長による暴行や管理部長による暴言がパワハラと認定され、会社に使用者責任が認められています。

パワハラは深刻な問題であり、会社は損害賠償責任や企業イメージの失墜を招く可能性があります。

労働問題に強い弁護士が在籍する法律事務所に相談することが望ましいです。

職場でLINEを活用する場合、業務時間外の利用を禁止するなどのルールを定めることが重要です。

LINEのノリは人によって温度差があり、全員が同じように楽しめているとは限りません。

社長の書き込みに一斉に反応するような「盛り上がりすぎ」は、特定のメンバーに負担を与える可能性があります。

LINEでのコミュニケーションが過剰になると、ハラスメントにつながる恐れもあります。

職場でのLINEの利用については、業務上の必要性とメンバーの心理的負担のバランスを考慮したルール作りが必要です。

あら、セクハラって言うのかしら?昔は、そんな言葉なかったわよ。

職場におけるハラスメントは、深刻な問題であることを改めて認識しました。

💡 職場でのLINEの利用は、適切なルールを設けることが重要です。

💡 ハラスメントは、従業員の心身に悪影響を及ぼします。

💡 ハラスメントのない職場環境づくりに向けて、企業は積極的に対策を講じる必要があります。