透明性と公平性?社会における重要性とは!?

💡 社会における透明性の重要性を理解する

💡 公平性の確保が社会にとってなぜ必要なのかを知る

💡 様々な事例を通して、透明性と公平性の課題について考える

それでは、詳しく見ていきましょう。

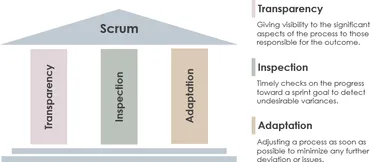

アジャイル開発とAIの透明性

透明性や検査、適応は、チームの信頼関係を築き、プロジェクトを成功に導くために不可欠ですね。

✅ スクラムでは透明性、検査、適応の3つの柱が重要であり、チーム内外の透明性を高めることで信頼を築きます。

✅ 透明性を確保するためには、作業の進捗状況を可視化し(チャートやホワイトボードを活用)、情報共有を促進することが重要です。

✅ スクラムマスターは、イベントや成果物が完全に透過的であるかを確認し、不完全な透明性を検出することで、チームが最も適切なプラクティスを適用できるよう支援します。

さらに読む ⇒warren_lynchのblog出典/画像元: http://agile.blog.jp/agile_scrum/14886737.htmlAIの透明性も、信頼性と公平性を確保するために重要ですね。

アジャイル開発の手法であるスクラムでは、透明性、検査、適応という3つの原則が重要視されます。

透明性によりチームメンバー間のオープンなコミュニケーションが促進され、信頼と連携が築かれます。

検査では、定期的な評価とレビューを通じて進捗状況が追跡され、課題が特定され、改善が推進されます。

適応では、検査で得られた洞察に基づいて戦略が調整され、変化するプロジェクトのダイナミクスに対応します。

また、AIの透明性は、AIの決定理由を理解し、信頼性と公平性を確保するために不可欠です。

AIが決定に至った理由を説明する能力(説明可能性)、AIモデルの動作と振る舞いを人間が理解すること(解釈可能性)、AIの決定の影響を説明し、説明する責任(説明責任)が求められます。

なるほどね、AIの透明性って、やっぱ大事よね。

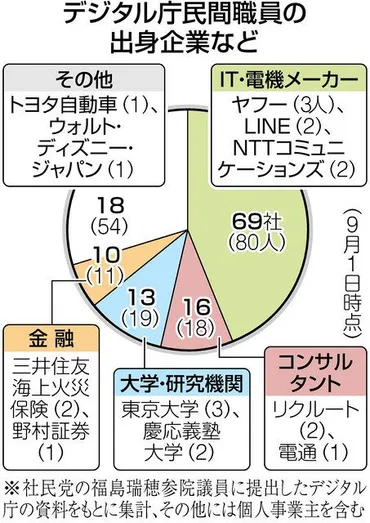

行政調達とメディアにおける公平性・透明性

デジタル庁の職員の兼業問題、難しいですね。

✅ デジタル庁の職員のほとんどが非常勤で、出身企業との兼業が大半を占めることが明らかになった。

✅ デジタル庁は民間出身の職員を活用することで、政策の遅れを取り戻し、政府のデジタル事業における非効率性を解消することを目指しているが、特定の業者への依存や官民癒着の懸念も指摘されている。

✅ 同庁は兼業する企業が入札できないよう規制を設けているものの、抜け道が存在し、公正性や透明性の確保が課題となっている。専門家は、例外を設けるのではなく、公平な入札制度の構築が重要だと主張している。

さらに読む ⇒性善説に立ちすぎ? 入札に「抜け道」も 126の企業・団体からデジタル庁へ民間職員:東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/137054公平な入札制度の構築が重要ですね。

デジタル庁は、調達における公平性と透明性を確保するために、民間人材の登用による知見の活用と公平性の確保のための入札制限の整備、迅速な開発・提供と継続的な改善を促進するための柔軟な調達プロセスの整備、多種多様な事業者の参加と適切な選定のための不当なベンダーロックインの排除、国民の納得を得るための調達プロセスの透明化の促進に取り組んでいます。

一方、放送においては「政治的に公平であること」が求められ、多様な意見の提示が重要とされています。

特定の番組内ではなく、放送局全体でバランスを取るべきとされています。

デジタル庁って、まるで未来都市の管理者みたいよ。

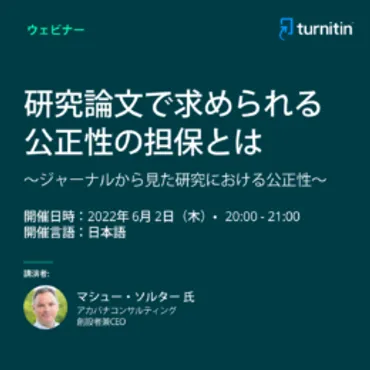

研究における公正性とジャーナリズム

研究における公正性は、まさに学問の根幹ですね。

✅ 6月2日に、ターンイットイン・ジャパンが「研究論文で求められる公正性の担保とは」というテーマのウェビナーを開催します。

✅ アカバナコンサルティング創設者兼CEOのマシュー・ソルター氏が、学術出版界における研究公正の重要性、学術出版社から見た投稿論文における剽窃などの不正行為、意図しない不正行為の予防について講演します。

✅ ウェビナーはZoomにて開催され、日本語で行われます。参加申し込みは関連URLから行えます。

さらに読む ⇒ ICT教育ニュース出典/画像元: https://ict-enews.net/2022/05/26turnitin/ジャーナリズムにおいても、公正性は重要な要素ですね。

研究における公正性は、研究者のキャリアと所属機関の信用に不可欠です。

自己剽窃や不適切な出典は意図しないものであっても剽窃行為とみなされ、悪影響を及ぼす可能性があります。

ジャーナリズムにおいては、新聞では「公正」が求められる一方、放送では「政治的に公平であること」が求められます。

新聞倫理綱領では「中立」はうたわれていませんが、放送法では「政治的に公平であること」が明記されています。

研究って、めっちゃ難しいんやんな。

朝日新聞の注目記事

永瀬正敏さんの写真、とても温かみがありますね。

✅ 永瀬正敏は俳優業の傍ら、写真家として活動しており、本展では、高浜市市制50周年、かわら美術館開館25周年を記念し、高浜での撮影作品を展示しています。

✅ 展示では、高浜の伝統産業である瓦に着目し、鬼瓦職人の技や瓦工場の光景、高浜の風景や人々の日常を、温かみのある写真で捉えています。

✅ 永瀬正敏は、コロナ禍のなか、高浜の瓦と人々の生活をありのままに記録し、伝統と現代が共存する高浜の現在を映し出しています。

さらに読む ⇒美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ(ART AgendA)出典/画像元: https://www.artagenda.jp/exhibition/detail/4830朝日新聞デジタル、色々面白そうな記事があるんですね。

朝日新聞デジタルでは、写真家・永瀬正敏氏が撮影したアメリカの写真展、ホタテとアスパラのご飯のレシピ、イエローナイフで見たオーロラの旅日記などの特集記事や、子育ての日々をつづるコラムニスト・いしわたり淳治氏の視点、世界最大のサンゴ礁の絶景、タレント・篠原ともえ氏のアイデアのありか、歴史を振り返る「君主制」の記事、俳優・大野拓朗氏のトークイベント反省会、女優・観月ありさ氏のインタビュー、少女がホープ職人になるまでのストーリー、老猫シェルターで人気の猫、防災アドバイザーが厳選した防災商品などの注目記事が掲載されています。

朝日新聞って、やっぱ、情報量が多いよね。

R-1グランプリの得点誤表示

R-1グランプリでの得点誤表示、残念でしたね。

✅ R-1グランプリで、田津原理音の点数が470点と発表された際に、Yes!アキトの結果発表時に一瞬「田津原理音470点」の表示が出たため、ヤラセ疑惑が浮上した。

✅ 2011年の『マツコ&有吉 怒り新党』の記者発表で、夏目三久が着用していた超ミニワンピースが、マツコ&有吉から総ツッコミを受けた。

✅ R-1グランプリでの点数誤表示と、夏目三久のミニワンピ姿が話題になった。

さらに読む ⇒ 週刊女性PRIME出典/画像元: https://www.jprime.jp/articles/-/27124?page=3制作側の謝罪、誠意を感じます。

「R-1グランプリ2023」の決勝で、審査得点発表時に誤表示が発生しました。

制作側の不手際により、リハーサル時の仮データが本放送で誤って表示されました。

すべての出場者の得点は、審査員による厳正な審査によるものであり、誤表示があったアキトの得点は実際の田津原の得点とは異なるそうです。

制作側は視聴者と関係者に迷惑をかけたとして謝罪しています。

R-1って、まるで人生の縮図みたいよ。

透明性と公平性は、社会を健全に発展させるために欠かせない要素と言えるでしょう。

💡 透明性と公平性の重要性を理解する

💡 様々な事例を通して、課題について考える

💡 社会における透明性と公平性の重要性を認識する