建ぺい率と容積率って、実際どう違うの?土地活用における重要な制限とは!?

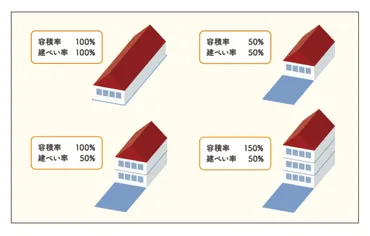

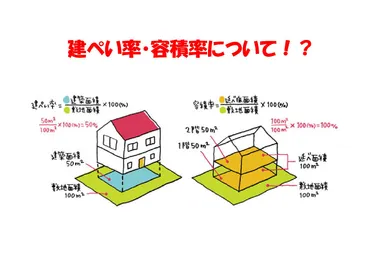

💡 建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合を指します。

💡 容積率は敷地面積に対する延床面積の割合を指します。

💡 用途地域によって建ぺい率と容積率は異なります。

それでは、第一章、建ぺい率と容積率の基本について解説して行きます。

建ぺい率と容積率の基本

建ぺい率と容積率は、住宅を建てる際に必ず理解しておくべき重要な概念ですね。

✅ この記事は、住宅建築における「建蔽率」と「容積率」について解説し、それぞれが何を指し、どう違うのか、そして住宅の設計にどう影響するかを説明しています。

✅ 建蔽率は敷地面積に対する建築面積の割合で、風通しや防災を目的とした規制基準です。用途地域によって制限が異なり、緩和条件も存在します。

✅ 容積率は敷地面積に対する延床面積の割合で、人口増加による過密化を防ぐための規制基準です。建蔽率と併せて、住宅の規模や設計に影響を与えます。

さらに読む ⇒【SUUMO】不動産売買・住宅購入・賃貸情報ならリクルートの不動産ポータルサイト出典/画像元: https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chumon/c_knowhow/kenpei_youseki/建ぺい率と容積率は、それぞれが異なる目的で設定されているんですね。

建ぺい率と容積率は建物を建てる際の重要な制限で、敷地面積に対する建築面積や延べ床面積の割合を表します。

緩和規定を活用することで、制限を緩和できる場合があります。

また、建ぺい率は地域や土地の形状によって異なり、容積率は吹き抜けやロフトなどの条件を満たせば緩和される可能性があります。

なるほどね。建ぺい率と容積率、覚えとかなきゃ!

30坪の土地における建ぺい率と容積率の適用

30坪の土地に建物を建てる場合、建ぺい率と容積率を考慮して設計する必要があるんですね。

公開日:2023/12/11

✅ この記事は、注文住宅を建てる際に必ずチェックするポイントである「建ぺい率」と「容積率」について解説しています。

✅ 建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合で、容積率は敷地面積に対する建物の容積比率のことです。

✅ 法律で規制されている建ぺい率と容積率は、地域や用途地域によって異なります。土地の広さや建物の大きさ、階数などを制限することで、街の景観や住環境の維持に役立っています。

さらに読む ⇒ スマチエ出典/画像元: https://sumachie.yamadahomes.jp/law/building-coverage-floor-area-ratio/30坪の土地に建ぺい率60%・容積率200%を適用すると、約97平方メートルの2階建て住宅が建てられるんですね。

30坪の土地に建ぺい率60%・容積率200%を適用すると、延床面積約97平方メートルの2階建て住宅を建設できます。

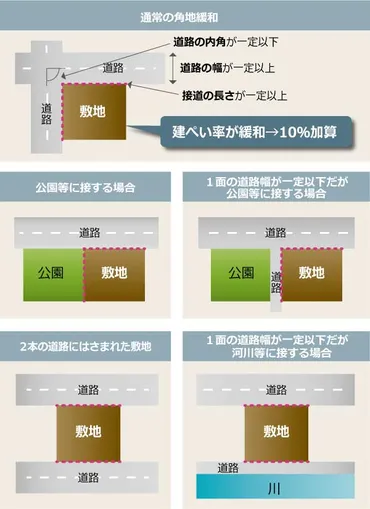

ただし、建ぺい率と容積率の両方を満たす必要があり、角地や防火地域では建ぺい率が10%緩和されます。

また、容積率を最大限活用するには、3階建てやスキップフロアが必要になる場合があります。

あら、昔の土地はもっと広かったのよ。今は狭くて大変ね。

建ぺい率と容積率の地域による違いと緩和措置

建ぺい率と容積率は、地域によって異なるんですね。

公開日:2020/10/03

✅ 建ぺい率は、建築面積の敷地面積に対する割合で、建築面積は建物の水平投影面積(影の面積)を指します。ただし、軒や庇などは先端から1mは除外されます。

✅ 容積率は、延べ面積の敷地面積に対する割合で、延べ面積は各階の床面積の合計です。駐車場や駐輪場は対象ですが、玄関ポーチなどは対象外となります。

✅ 建ぺい率と容積率は用途地域ごとに都市計画で定められており、建築可能な面積は敷地面積にそれぞれを掛け合わせて計算できます。ただし、角地や防火地域内の耐火建築物では建ぺい率が10%増しになる場合があり、容積率は前面道路の幅員によっても異なります。

さらに読む ⇒D-LINE不動産 中古住宅仲介とリフォーム・リノベーション出典/画像元: https://d-line.tokyo/column/16360/用途地域によって建ぺい率と容積率が異なるのは、街の景観や住環境を守るためなんですね。

建ぺい率は土地の敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する延床面積の割合です。

用途地域によって建ぺい率と容積率が異なり、住居系用途地域では建ぺい率60%、容積率200%が一般的です。

防火地域や準防火地域では耐火建築物を建てると建ぺい率が10%緩和されるなど、緩和措置も存在します。

へー、地域によって違うんや!知らんかったわー。

建ぺい率の緩和方法

建ぺい率の緩和は、条件によって適用されるんですね。

公開日:2022/06/30

✅ 「建ぺい率」は、敷地の面積に対する建築面積の割合を示し、用途地域によって規制されます。建ぺい率が高いほど、敷地面積に対してより大きな建物を建てられます。

✅ 建ぺい率は、防火地域での耐火建築物や角地の場合、緩和規定により10%増える場合があります。角地緩和は、角地の定義が自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。

✅ 住宅用地の用途地域は、住環境を守るため、建ぺい率が制限されています。商業系や工業系など、住居系以外の用途地域でも住宅を建てることは可能ですが、建ぺい率や環境面などの条件が異なるため、注意が必要です。

さらに読む ⇒【公式】クレバリーホーム (cleverlyhome) 自由設計の住宅メーカー出典/画像元: https://www.cleverlyhome.com/kurashi/point/5065建ぺい率の緩和方法を理解することで、より効率的に土地を活用できますね。

建ぺい率の緩和には、角地や防火地域内にある敷地、準防火地域内にある敷地など、4つの方法があります。

また、建築基準法第53条第3項では、防火地域・準防火地域内の耐火建築物等や角地に対する建ぺい率の緩和が規定されています。

なるほど、建ぺい率の緩和は、土地の活用方法によっても違うんだな。

建ぺい率緩和の動向と土地活用への影響

建ぺい率の緩和は、土地の活用方法に影響を与えるんですね。

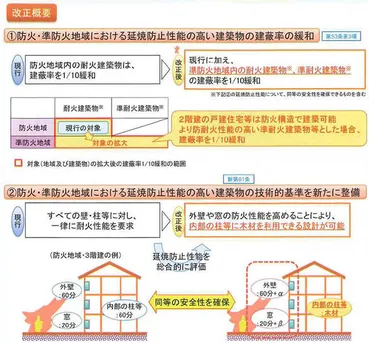

✅ 2018年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」は、建築物の安全確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備推進を目的としています。

✅ 改正により、準防火地域における耐火建築物と準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和され、収益物件の土地や住宅用の土地を探している人にとって明るいニュースとなっています。また、防火・準防火地域において、外壁や窓の防火性能を高めることで、柱や梁に木材を使用できるようになり、意匠の幅が広がります。

✅ 接道規制の強化により、奥まった土地に建つ大規模な重層長屋に対して、地方公共団体が条例で規制を強化できるようになりました。特に、延べ面積が150㎡を超える長屋については、避難の安全性を確保するため、接道規制が強化される可能性があります。そのため、奥まった土地に長屋を建てて不動産投資を検討する場合は、事前に行政に問い合わせるなどして、しっかりと調査を行うことが重要です。

さらに読む ⇒ 不動産投資メディアのINVEST ONLINE(インベストオンライン)出典/画像元: https://invest-online.jp/news/amendment-building-standard-law2-5240/2019年の建築基準法改正により、準防火地域の耐火・準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和されたのは大きな変化ですね。

2019年の建築基準法改正により、準防火地域の耐火・準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和されました。

これにより、延焼防止性能の高い建物の建て替えが促進されます。

また、建ぺい率と容積率を考慮することで、土地に建てられる建物の大きさを把握できます。

あら、昔は建ぺい率なんてなかったのよ。今はいろいろと制限があるわね。

この記事では、建ぺい率と容積率について解説しました。

これらを理解することで、土地の有効活用に繋がるかと思います。

💡 建ぺい率と容積率は、用途地域によって異なります。

💡 建ぺい率と容積率を理解することで、土地の有効活用に繋がる可能性があります。

💡 建ぺい率と容積率は、建築基準法で定められた規制です。