日本の女性差別問題、一体どうなってるの?深刻な現状とは!?

💡 日本の女性差別の実態について解説します。

💡 女性に対する暴力や虐待の現状と課題について詳しく掘り下げます。

💡 少子高齢化社会における女性の労働状況と今後の展望について考察します。

それでは、最初のテーマに移りましょう。

女性の暴力根絶と児童保護

まず、女性の暴力根絶と児童保護についてお話します。

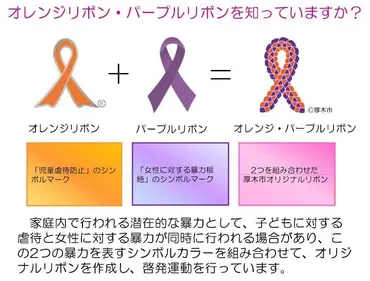

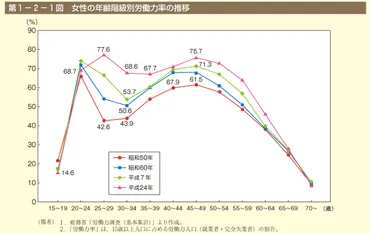

✅ 厚木市は、児童虐待防止と女性に対する暴力根絶の運動を促進するため、オリジナルの「オレンジ・パープルリボン」を用いた啓発活動を行っています。

✅ 11月を通して、市内の施設で啓発ポスターの展示や啓発物品の配布、イベントなどが開催されます。

✅ 特に、11月11日と12日には「にぎわい爆発あつぎ国際大道芸」において、児童虐待やDVに関する啓発活動が行われます。

さらに読む ⇒ホーム|厚木市出典/画像元: https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/kenkozukurika/1_1/26326.html啓発活動を通じて、社会全体の意識改革が進むことを願っています。

令和元年度の「女性に対する暴力をなくす運動」では、DVや児童虐待の根絶が呼びかけられました。

パープルリボン(女性に対する暴力根絶)とオレンジリボン(児童虐待防止)を組み合わせたWリボンバッジやポスターなどが作成され、東京スカイツリーなどのパープル・ライトアップや地方公共団体のマスコットキャラクターによるパープルリボン着用など、様々な活動が行われました。

また、ミス・インターナショナルへのWリボンバッジ贈呈も行われ、世界に向けて暴力根絶が訴えられました。

うん、うん、なかなか興味深いね。

トラウマの影響

続いて、トラウマの影響について詳しく見ていきましょう。

公開日:2021/06/22

✅ 交通事故による強い衝撃は、身体に「衝撃の記憶」を残し、自律神経のバランスを乱す可能性がある。

✅ 自律神経のバランスが乱れると、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなり、身体の様々なトラブル(慢性的な痛み、疲労感など)を引き起こす。

✅ 交通事故後の治療では、身体的な治療に加えて、心の問題(トラウマ)に対処する治療も必要である。

さらに読む ⇒西蓮堂整骨院【腰痛、整体、捻挫、成長痛、生理痛、骨盤矯正、スポーツ外傷、交通事故、関節痛、ヘルニア】額田郡幸田町の整骨院出典/画像元: https://seiren-do.com/casestudy/2021/06/20/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%81%AE%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%81%AF%E8%87%AA%E5%BE%8B%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%9C%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%9E/トラウマは、心身に大きな影響を与えるため、適切なケアが必要ですね。

トラウマ的出来事は、事故や手術、慢性的なストレスなどにより発生し、身体症状や心理症状として現れます。

トラウマのエネルギーが身体に蓄積されると、自律神経系のバランスが崩れ、不安や恐怖時にリラックスモードに戻りにくくなります。

トラウマの症状は、動悸や警戒心、記憶障害、呼吸困難、過剰活動、慢性的な痛み、睡眠障害、皮膚疾患、消化器系障害、免疫システム障害などがあります。

また、精神症状としては、不安、恐怖、フラッシュバック、罪悪感、怒り、無力感、決断力の低下、潔癖性、自己不信、対人関係の問題、依存症、回避行動、自己破壊行為などが挙げられます。

あら、若い者がトラウマなんて!昔は、そんな言葉はなかったのよ。

少子高齢化と女性の労働

それでは、少子高齢化と女性の労働について考えてみましょう。

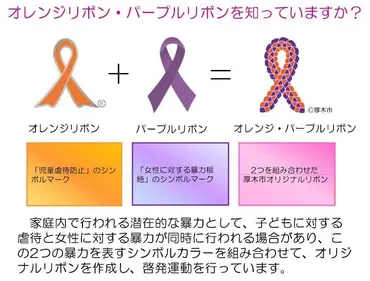

✅ 日本の女性は長年、結婚・出産後は家庭に入り仕事を退職することが一般的でしたが、近年「M字カーブ」と呼ばれる30代を中心とした女性の労働力率低下が改善されつつあります。

✅ この改善には、女性の活躍推進を掲げる働き方改革による育児休暇制度、テレワーク、時短勤務などの働き方改革の推進、女性の活躍できる仕事の増加などが影響しています。

✅ M字カーブの改善は、女性の晩婚化・晩産化、大卒人材の増加、未婚化の進展などによる長期的な就業希望者の増加、結婚・出産後も就業を希望する人材の増加などが背景にあると考えられます。

さらに読む ⇒ミツカリ(mitsucari) - 適性検査とエンゲージメントサーベイで個と組織の力を最大化する出典/画像元: https://mitsucari.com/blog/m_employment_reason/女性の就業状況が改善されているのは喜ばしいですが、課題も多く存在します。

日本の少子高齢化に伴い、高齢者を支える現役世代の人口が減少しています。

女性の労働力率は「M字カーブ」を描いており、高度成長期以降に形成されました。

近年は、「M字カーブ」の底が上がり、労働力率も上昇傾向にあります。

子育てや介護などの家庭の事情を抱える人の就業状況は男女で異なり、育児や介護を行う女性の方が有業率が低くなっています。

近年では、子育て世代の既婚女性の労働力率が上昇しており、これは仕事と育児の両立環境の整備が要因と考えられます。

しかし、30代の既婚女性の労働力率は依然として低く、未婚女性との差が大きい。

この差を埋めるためには、さらなる両立支援策や、夫の家事・育児参加の促進などの対策が必要であると考えられています。

あー、わかるわー。女の人って、結婚したら仕事辞めるイメージあるやん?

日本の女性差別と課題

次のテーマは、日本の女性差別と課題についてです。

✅ 筆者は、男性が「女性活躍」という言葉を使う際に、女性に対する偏見や差別を無意識に持ち込んでいる可能性を指摘しています。

✅ 筆者は自身の経験を通して、男性が「妻は家にいるべき」という固定観念を持ち、それが女性差別につながる可能性を示しています。

✅ 筆者は、男女間の「区別」と「差別」の違いを明確にし、固定観念やステレオタイプが「べき論」を生み出し、差別へとつながっていくことを警鐘しています。

さらに読む ⇒オフィスのミカタ - 「総務・人事・経理」担当者向け専門メディアサイト出典/画像元: https://officenomikata.jp/column/10536/男性も、女性に対する無意識の偏見や差別を認識することが大切ですね。

日本では、戦後の社会構造の中で「企業戦士と専業主婦」の組み合わせが奨励され、それが女性のキャリアや昇進を阻んできました。

長時間労働で家事にコミットできない男性と、そのサポートに追われる女性という構図が根強く残っています。

また、子育て支援体制の不備により、女性は出産を機にキャリアを断念したり、時短勤務を余儀なくされたりしています。

こうした状況の中、若者を中心に女性差別に対する意識が変わり始めているものの、社会風潮や「空気を読む」文化が女性蔑視発言を助長しています。

女性差別をなくすためには、ジェンダー平等の価値観のアップデートや、政治の場に女性を増やすクオータ制の導入、子育て支援体制の充実などが求められています。

まぁ、確かに、昔の考え方は、ちょっと古いよね。

虐待の連鎖

最後は、虐待の連鎖についてお話します。

✅ 碧月はるさんは、父親による性虐待と母親による過剰なしつけという虐待を受けて育ち、精神的な不安定を抱えながら生きてきました。

✅ 結婚を機に貧困生活から脱出できたものの、妊娠をきっかけに元夫との関係が悪化し、再び困難な状況に直面します。

✅ 睡眠障害に苦しみながらも、本を読むことで心の支えを得て、回復への道を歩み始めます。このエッセイは、本の力によって困難を乗り越える碧月さんの経験と、作家への感謝の気持ちを表しています。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/bc09279919c389ee76d1c62924a918b987ed176d虐待は、個人だけでなく社会全体の問題であり、根絶に向けて努力が必要です。

虐待的出来事を経験した人は、「支配と被支配の関係性」を人間関係の基礎として学び、それが虐待の連鎖につながることがあります。

虐待を受けた人が必ずしも虐待を行う側になるわけではありませんが、支配者として生きることを適応とした「自己愛性パーソナリティ障害」では、心理的な境界線が無く、ネガティブな現実は認識しないという心理構造から、ハラスメント行為が止められなくなります。

虐待は家庭内にとどまらず、支配・被支配の関係性を人間関係の基礎とする人は、社会においても同様の行動パターンを適用します。

社会に人権意識が育まれ、ハラスメント行為が問題視されるようになったことは、世の中が支配的な関係性を異常と判断するようになったことを示しています。

虐待の連鎖を断ち切るには、関係性のあり方について、人権意識に根ざした他者尊重のある関係性・コミュニケーションの方法を社会全体で共有することが重要です。

また、加害者に対するケアと構造的な理解の共有も求められます。

あら、若い者は虐待なんて知らないでしょう?昔は、もっとひどかったのよ。

本日は、日本の女性差別問題について、様々な角度から考察しました。

💡 女性差別の実態と、その影響について理解を深めました。

💡 女性に対する暴力や虐待の根絶に向けた取り組みの現状を紹介しました。

💡 少子高齢化社会における女性の労働力確保と、ジェンダー平等の実現について考えました。