『火垂るの墓』は何を伝えたかったのか?戦争と家族、そして命の儚さ?戦争孤児の兄妹、戦争の悲劇を描く物語

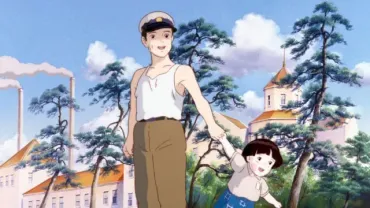

終戦間近の日本を舞台に、兄妹の切ない運命を描いたアニメ映画『火垂るの墓』。過酷な時代を生き抜こうとする兄・清太と妹・節子の姿を通して、戦争の悲惨さ、家族愛、そして人間の弱さを浮き彫りにします。原作との比較、高畑勲監督の意図、そして現代社会への問いかけ。観る者の心を揺さぶる、普遍的なテーマが凝縮された不朽の名作です。

戦争の影と社会への問いかけ

『火垂るの墓』、現代社会に問いかけるものは?

自己責任、やさしさ、そして奪われた命。

物語は、戦争の残酷さだけでなく、私たちが生きる現代社会にも繋がる普遍的なテーマを孕んでいます。

作品を通して、何が伝えたかったのでしょうか。

公開日:2018/04/16

✅ スタジオジブリの映画「火垂るの墓」は、第2次世界大戦末期の日本で孤児となった兄妹の悲劇を描き、戦争の残酷さと命の尊さを訴えかけている。

✅ 映画は、高畑勲監督自身の戦争体験を基に、空襲や飢餓など、当時の人々の苦難をリアルに描いており、観る者に戦争の悲惨さを問いかける。

✅ 「火垂るの墓」は、困難な状況下での人間の弱さや謙虚さ、忍耐の大切さを描き、ハリウッド映画とは異なる視点から、戦争の悲劇と向き合う重要性を示唆している。

さらに読む ⇒BBC Home - Breaking News, World News, US News, Sports, Business, Innovation, Climate, Culture, Travel, Video & Audio出典/画像元: https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-43779881戦争を経験していない世代にも、この作品が深く刺さるのは、普遍的なテーマを描いているからでしょう。

自己責任という言葉の裏にある、社会のあり方も問われていますね。

『火垂るの墓』は単なる反戦映画や悲劇的物語に留まらず、現代社会にも通じる普遍的なテーマを孕んでいます。

高畑監督は、戦争をなくす方法を提示できないことへの自覚と、鑑賞者の「後ろめたさ」を喚起することで、戦争の記憶を風化させないようにしました。

作品は、戦争の悲劇だけでなく、現代社会における「自己責任」という考え方についても、観客に問いを投げかけます。

叔母さんの「嫉妬」も描かれ、作劇上の犠牲者としての側面も浮かび上がります。

映画のラストシーンは、現代の都会の高層ビルを眺める清太と節子の姿で締めくくられ、戦争によって奪われた命の存在と、現代社会への問いかけを暗示しています。

清太と節子の魂が現代社会を見つめているという解釈もでき、人としての根源的な「やさしさ」や、希望としての「おにぎり」といった象徴を通して、観る者に深く問いかけます。

戦争の恐ろしさはもちろん、人としての優しさや、助け合うことの大切さを教えてくれる映画じゃな。忘れちゃいかんことばかりじゃ。

作品の奥深さと影響

『火垂るの墓』続編は?都市伝説や原作から読み解く真実とは?

野坂昭如氏の小説『アメリカひじき』が一種の続編。

子供の頃に観た人、大人になってから観た人、それぞれに違った印象を受ける作品です。

作品の奥深さと影響について、考察していきます。

公開日:2020/08/16

✅ 映画「火垂るの墓」を子供の頃に観た際の感想は、「反戦映画」という認識ではなく、清太と節子の擬似家庭での暮らしにワクワクする「楽しい映画」として捉えていた。

✅ 映画の中で描かれる、子供たちが大人や社会から離れて自分たちの「家」を再建しようとする姿を、子供目線で追体験する楽しさや、蛍を蚊帳に入れるシーン、野菜泥棒に対する子供ならではの理解など、具体的なエピソードを挙げている。

✅ 節子の「家庭」を守ろうとする振る舞いに焦点を当て、彼女の中に亡き母の姿を見出し、清太よりも真剣に家庭を守り抜こうとする姿が愛おしいと語っている。

さらに読む ⇒ADAMOMANのこだわりブログ出典/画像元: https://www.adamokodawari.com/entry/hotarunohaka子供の頃の印象と、大人になってからの印象の違いは、作品の多面性を表していますね。

様々な解釈ができるからこそ、長く愛される作品なのでしょう。

映画『火垂るの墓』は、公式な続編は存在しませんが、その背景について様々な考察がなされています。

原作者である野坂昭如氏の小説『アメリカひじき』が、清太と節子が戦争を生き延びた世界を描いていると解釈され、一種の続編のように捉えられています。

また、ジブリ作品『千と千尋の神隠し』に節子に似た少女が登場するシーンがあり、彼女が死後も兄を待ち続けているという都市伝説も存在します。

原作を読むことで、アニメ映画とはまた違った形で作品への理解を深めることができます。

「死児を育てる」という物語では、戦争が人々に与える深い傷が描かれ、野坂氏自身の体験から、飢餓や育児の困難さ、そして戦争の悲劇が、真実として語られています。

また、アンパンマンの作者やなせたかし氏の言葉も引用され、戦争の悲惨さと、人との共生の重要性が説かれています。

本作は「心中もの」としての側面も持ち合わせ、清太が節子を巻き込んだように見える一方、節子の存在が清太の死を加速させるという、破滅への相互作用を描いています。

えー、あたし、清太と節子のこと、めっちゃ応援してた!でも、最後は…悲しかったけど、なんか心に残る映画やったな。

普遍的なメッセージ

映画『火垂るの墓』が訴える、最も大切なメッセージとは?

人と繋がり、優しさを持つこと。

映画には、最終的に「人は人と繋がりながら生きねばならない」というメッセージが込められています。

そのメッセージについて、深堀りしていきます。

公開日:2018/04/13

✅ 高畑勲監督の『火垂るの墓』が金曜ロードShow!で放送され、作品に対する様々な意見が改めて論じられている。

✅ 物語の主人公である清太の身勝手な行動は、14歳という年齢や、節子を守りたいという純粋な気持ち、そして当時の状況下で未来が見通せなかったことが背景にあると考察されている。

✅ 清太の行動は、全体主義的な社会への抵抗とも解釈でき、高畑監督は清太を現代の青少年と重ね合わせていた可能性があると述べられている。

さらに読む ⇒CINEMAS+出典/画像元: https://cinema.ne.jp/article/detail/41468高畑勲監督は、戦争の悲惨さを伝えるだけでなく、人としての在り方を問いかけています。

現代社会においても、大切なメッセージですね。

映画は、最終的に「人は人と繋がりながら生きねばならない」という普遍的なメッセージを届けています。

戦争をなくす方法論を示すのではなく、人としての根源的な「やさしさ」や、希望としての「おにぎり」といった象徴を通して、観る者に深く問いかけます。

高畑勲監督の『火垂るの墓』は、高畑監督の空襲体験を基盤にした、ドキュメンタリー的な意味合いも含まれています。

野坂昭如氏の妹との死別に対する無念さが作品に込められ、それが読者の心を揺さぶります。

14歳という未熟な少年が、極限状態の中で妹を育てようとした壮絶な体験は、その後の彼の人生に大きな影響を与え、反戦を訴える活動へと繋がりました。

作品は、戦時下の日常を丁寧に描写し、フィクションながら゛当時の暮らし゛をリアルに証言する「民俗学的資料」としての価値を持っています。

高畑監督は、清太の「わがまま」を批判しつつも、現代人が清太に共感してしまうことに危惧を抱いていた。

それは、人間同士が助け合わない世界が再来することへの警鐘でもあります。

やっぱ、最後は人と人との繋がりが大事ってことっすよね!俺も、もっと周りの人に優しくしよっかな!(笑)

戦争の悲劇と、そこに生きる人々の姿を鮮烈に描き出した作品でした。

今を生きる私たちも、この作品から多くのことを学ぶことができるでしょう。

💡 アニメ映画『火垂るの墓』は、戦争の悲劇と、命の尊さを描いた作品である。

💡 清太と節子の姿を通して、現代社会における人との繋がり、自己責任についても問いかけている。

💡 戦争という極限状態の中で、人は何を失い、何を得るのか。普遍的なメッセージが込められている。